台北榮總致力推動與ICT、光電產業合作,總是門庭若市的北榮眼科部,更是具體實踐的重要單位之一,希望藉由科技助攻,讓看診更有溫度。

扛著近30公斤的眼底檢測儀器,一行醫護人員坐船到小金門後,便戰戰兢兢地在碼頭卸貨,深怕這台貴重儀器掉進海中,可能讓眾人一路風塵僕僕的努力落海,化為烏有。

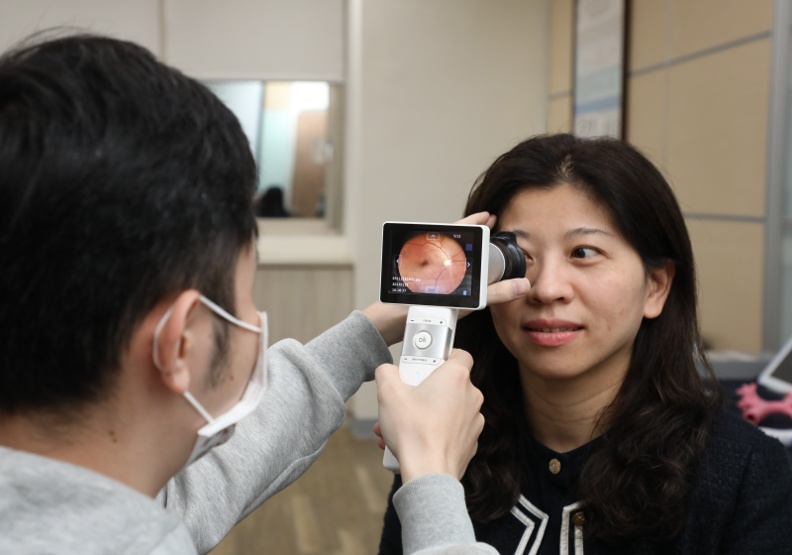

而這幅眼科醫師搬運儀器勞心勞力的景象,因一樁產學合作案,已被完全改寫。2010年,台北榮總眼科部部主任陳世真攜手晉弘科技,成功開發出手持式數位眼底鏡,讓重達26公斤的眼底鏡,減輕九成重量,變成只有400公克。

醫療、科技聯手,整合軟硬體

這款手持式數位眼底鏡不只完成硬體輕量化,方便醫師攜帶,更結合糖尿病視網膜AI判讀系統,只需十秒鐘便能完成影像判讀,提供糖尿病視網膜病變的分類、分期及病變位置,讓偏鄉義診和遠距醫療的眼底檢測,更加精準且快速。

不只解決台灣眼科遠距醫療問題,這款手持式數位眼底鏡,更在美國創下遠距醫療市占第一的傲人成績,也在全世界超過60國販售,這些亮眼成果,正是醫院和科技產業強強聯手所迸出的火花。

工研院產科國際所分析師劉家豪觀察,近年來,由於生活習慣和人口高齡化趨勢,眼部疾病盛行率提升。劉家豪舉例,糖尿病易引發視網膜病變,使長輩視力率退,嚴重影響生活品質。眼部疾病普及化,帶動眼科智慧醫材的需求增加,愈來愈多科技大廠投入眼科醫材開發,尤其是醫學影像部分。

他進而指出,智慧醫材要落地,除了取得醫材認證之外,另一大門檻就是:如何踏入醫療院所。他認為,產學合作計畫有助於雙方溝通意見,將大幅提升醫師對產品的滿意度,完成落地應用。

北榮院長陳威明去年1月上任以來,便致力推動醫院與ICT、光電產業的合作,他認為,「病人在這裡,數據也在這裡,」北榮身為國家龍頭醫院之一,可提供大量醫療數據和驗證場域,加強與產業合作,促進檢測儀器發展,提升病人安全。

陳威明舉例,北榮腎臟科醫師發現,原先用於治療肌肉痠痛和關節炎的遠紅外線治療儀,可用於洗腎病人的廔管治療,幫助血液流通,避免廔管阻塞。創新的醫材應用不只嘉惠全世界的洗腎病人,也讓這台國產遠紅外線治療儀行銷至世界各地,創造醫院、病人和廠商的三方共好。

而總是門庭若市的北榮眼科部,更是實踐產學合作的重要單位之一。

十多年來,陳世真積極與產業界合作,盼加速國產醫材的落地應用,以提供更完善的醫療協助。他認為以產學合作來開發的國產醫材具備兩大特色,分別是:符合臨床需求與維修更新速度快。

優勢1〉設計符合臨床需求

在產學合作中,醫師從最初的概念發想便參與其中,提供臨床需求與痛點。

以手持式數位眼底鏡為例,一開始,晉弘團隊設計出「掀蓋式」眼底鏡,工程師一致認為其外型亮眼、功能齊全,不料,掀蓋式眼底鏡卻不被醫師愛用,原因是:多一道掀蓋程序很麻煩,且掀蓋設計往往較易損壞。

為了檢測方便性,醫師對手持式數位眼底鏡有兩大要求:第一,儀器要能單手操作;第二,拍攝穩定度要高。了解需求後,與晉弘團隊經過多次來回修正,終於做出把手設計。「醫師要的跟從消費端想的,完全不一樣,」晉弘董事長鄭竹明總結多年的合作經驗,笑著說道。

優勢2〉維修與優化速度快

不只產品吻合臨床需求,儀器故障維修的速度,也是影響醫師愛用程度的關鍵。與晉弘開始合作以前,北榮眼科部多使用歐美或日本大廠的檢測儀器,不過進口儀器需送到國外原廠維修,曠日廢時,「但外科系統很急啊,因為病人等不起,」陳世真提到,若國產儀器故障,只要一通電話,廠商馬上到院處理,大幅降低維修時間成本。

在密集意見交流下,國產醫材還具備更新迭代快速的優勢,「晉弘動作很快,每次開完會就馬上改善問題,」陳世真除了驚嘆於廠商的研發速度,也樂見國內醫材廠因臨床資訊交流,讓產品能不斷優化更新,與時俱進。

現在,晉弘的手持式數位眼底鏡已發展至第三代,螢幕能像智慧型手機一樣觸控操作,並有連結Wi-Fi功能,使用介面更加人性化。

目前,北榮將手持式數位眼底鏡應用在臥床個案或哭鬧孩童等無法使用大型固定式儀器的特殊狀況。陳世真期待未來數位眼底鏡能從醫院跨足到居家,讓病人在家中即可檢測眼底狀況,在視力尚未退化的初期及早診斷,及早接受治療,進而提高治癒機率。

此外,檢測居家化還能協助眼科部疏通門診人流。北榮眼科門診區總是大排長龍,民眾花許多時間等待檢測,若能先在家中完成檢測,不只有助於長期追蹤病人健康狀況,更能降低醫院在檢測端的人力與資源,提升看診效率,打造舒適又便利的醫療服務。

有了軟硬體整合的精準診斷設備,便能將醫師從茫茫數據中,解放出來。AI判讀系統讓醫師不再埋首螢幕前比對影像差異,而是能好好與病人溝通,伸出雙手,給病人溫暖。畢竟,「病人來醫院不是要看冷冰冰的數據,是要聽醫師問候幾句,並向他解釋病因。」

對陳世真來說,AI世代中,醫師角色的關鍵在於:提供病人更全面的關懷,建立值得病人信任的醫療系統,這正是AI無法企及的溫暖人性面向。