編按:即使醫學界已確立了抗骨鬆藥物的療效,但仍有一部分患者因擔憂副作用而不願接受治療,這形成了骨質疏鬆症照護上的一個缺口。部分患者受到口耳相傳或媒體報導的影響,對藥物療效存在誤解,甚至自行中止治療。醫療人員在解決患者疑慮和偏見上面臨挑戰,需要更有效的溝通和教育措施,以提高患者治療依從性;除了關注藥物副作用外,也需要關注患者心理健康,避免反安慰劑效應對治療的負面影響。

案例說明

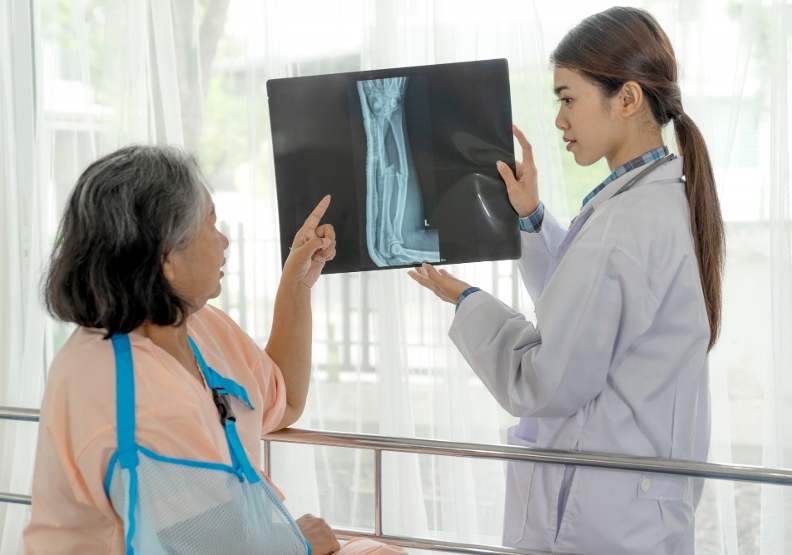

王太太,62歲,在5年前不慎跌倒,引起腕部骨折,接受手術後,情況穩定恢復,醫師曾安排骨密度檢查和風險評估,發現王太太的母親也曾發生多處脊椎骨折,具有骨鬆家族史,因此日後發生骨鬆脆性骨折風險較一般人高,所以指導她應注意保健與接受治療,她在日常生活中非常小心,開始安排治療,並建議適度運動、攝取富含鈣質和維生素D的食物,並防範跌倒。

但王太太擔心發生腎結石,並未依建議進行,2年前追蹤檢查結果發現,血清的維生素D濃度缺乏,且骨密度更低,讓她感到相當焦慮和擔憂,從朋友處聽到一些抗骨鬆藥物的副作用,讓她擔心治療後果,到目前仍遲疑未能接受治療。

「反安慰劑效應」與病人藥物治療負面認知有關

先說明一下反安慰劑效應,這種現象與病人的負面認知有關,意指病人對藥物產生負面的預期,在服用具有明確效果的藥物後,將不良症狀全部歸因於藥物,因而降低用藥的依從性,甚至於服用安慰劑也會拒絕用藥。

引起反安慰劑效應的原因,可能因為與對治療效果期望過高,也可能過度擔心不良事件,如類似感冒的症狀或顎骨壞死,讓病人提前停用藥物:有時是藥物引起的輕微不適症狀,卻連想到嚴重後果,加上以訛傳訛,形成牢不可破的負面想法,這些現象都是「反安慰劑效應」,會增加臨床實務的複雜性。

像王太太這種情形,即是骨質疏鬆症照護中的常見缺口,即使目前已有諸多大型隨機臨床試驗,證實具有確切療效的抗骨鬆藥物,但是仍有一些骨鬆和脆性骨折高風險的病人,會逃避診斷或質疑藥物的治療效果,而不願接受適當的治療,形成骨質疏鬆症照護缺口。尤其經由口耳相傳或媒體的傳播,使病人對藥物產生疑慮,擔心副作用,降低藥物依從性而拒絕建議,甚至提前停藥。臨床實務上,醫療人員常常未能適當解決病人的擔憂、偏好或誤解,使「照護缺口」成為治療的巨大障礙。

若是病情輕微的病人,可以建議從日常生活方式改善,增加攝食含鈣和維生素D量較高的食物、運動和防範跌倒等,病人通常會比較能夠接受,較少出現反安慰劑效應的效應。即使未能照單全收,所帶來的不良影響也較小,但若在像王太太這樣的高風險病人,不但家族史出現脆性骨折,本身也是骨折病人,若再出現反安慰劑效應,無法確實接受建議和治療,可想而知會帶來嚴重的後果。因為骨鬆的脆性骨折會接連著發生,發生第1次骨折後,第2次骨折的風險會增高2倍,再發生第3次骨折的風險增為5倍,不可輕忽;不幸的是,臨床實務上確是如此。

「反安慰劑效應」阻礙骨質疏鬆治療甚巨

先前研究指出,年長者或曾經發生過骨折的病人為高危族群,但竟是出現反安慰劑效應的常客。檢視抗骨質疏鬆藥物的隨機對照臨床試驗中,安慰劑組受試者發生不良事件而退出試驗者,很可能即是「反安慰劑效應」,病人可能自覺出現副作用,因而退出試驗中止治療。

各種不同類型的抗骨質疏鬆藥物的依從性有其差異,例如口服雙膦酸鹽類藥物的依從性為7-28%,但每6個月注射一次的藥物則高達60-90%,每日注射的骨生成藥物則為78-90%。可見一斑。研究指出,通常高危人群(老年病人、男性、既往骨折病人)的反安慰劑效應較高,常會自行中止治療,顯示反安慰劑機制阻礙治療甚巨,值得重視與病人的心理支持和積極溝通,加以改進。

(本文作者為臺大醫學院骨科教授)