編按:凱米颱風後,因各地淹水災情,類鼻疽疫情也隨之攀升!疾管署今13日公布國內新增19例類鼻疽桿菌確診本土個案,其中3例死亡,均有慢性病,併發肺炎或敗血性休克死亡。疾管署依據通報趨勢研判,疫情最高點已過,本週起確診數將明顯下降。不過,類鼻疽是什麼?感染類鼻疽症狀有哪些?如何治療?一文帶你一次看懂。

颱風凱米後,類鼻疽疫情攀升,疾管署公布國內新增19例確診本土個案,其中3例死亡,均有慢性病,併發肺炎或敗血性休克死亡,通報趨勢研判疫情最高點已過,本週起確診數將明顯下降。

國內上週新增19例本土類鼻疽病例,包含3例死亡個案

衛生福利部疾病管制署副主任李佳琳今天在例行疫報說明,國內上週新增19例本土類鼻疽病例,包含3例死亡個案,分別為高雄市15例、台南市及台中市各2例,年齡介於20多歲至90多歲,發病日介於7月24日至8月7日,其中17例具有慢性病史,7例有污水、土壤等環境暴露史。

疾管署防疫醫師鄔豪欣表示,死亡個案為50多歲、80多歲女性及60多歲男性,僅男性個案有土壤接觸史,均具慢性病史,因併發肺炎或敗血性休克病逝,皆在發病15天內死亡。最短是發病當天離世,為89歲女性,有神經肌肉疾病,長期臥床,被家屬發現血氧偏低送醫,當天不治。

其餘新確診個案14例仍住院、其中2例於加護病房治療。鄔豪欣呼籲,糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群,重症機率較高,如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀儘速就醫,即早診斷與治療。

據監測資料顯示,今年國內已累計37例本土類鼻疽確定病例,為2006年以來同期最高,其中30例為凱米颱風後確診個案,居住地分布為高雄市23例、台南市4例、台中市2例、嘉義縣1例。疾管署發言人羅一鈞說,從通報趨勢研判疫情最高點已過,本週起確診數將明顯下降。

羅一鈞說,因凱米颱風帶來龐大雨量,淹水區域廣,疫情與以往較不同,過去個案較集中在單一區域,雖然這次個案以高雄市占多數,但台中市、嘉義縣、台南市皆有案例。雖暫時未超過先前2005年最大類鼻疽疫情確診42例,但凱米颱風過境未滿月,不排除超過紀錄。

感染類鼻疽症狀有哪些?類鼻疽桿菌可能存在這些環境

類鼻疽是由存在於土壤、水池及積水環境中的類鼻疽桿菌引起,主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或污水傳染,颱風帶來的強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露地面,更易傳播,常為吸入性感染,造成颱風後1個月內確診個案增加,民眾應做好個人防護措施。

類鼻疽潛伏期通常為2至4週,短則數小時,可長達21天,症狀表現差異極大,可能為無症狀,常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大,可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症,須儘速以適當抗生素治療。

類鼻疽是什麼?

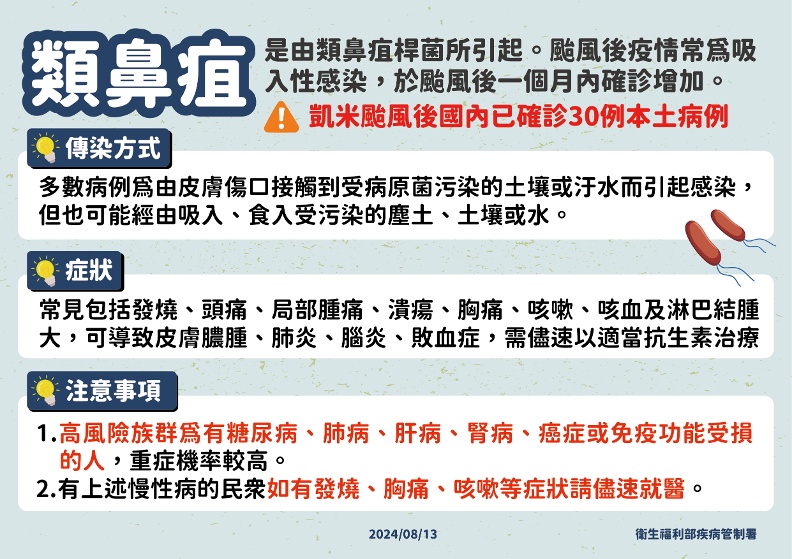

是由類鼻疽桿菌所引起。颱風後疫情常為吸入性感染,於颱風後一個月內確診增加。

類鼻疽傳染方式:多數病例為由皮膚傷口接觸到受病菌汙染的土壤或汙水而引起感染,但也可能經由吸入、食入受汙染塵土、土壤或水。

類鼻疽症狀:常見包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽及淋巴結腫大,可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症,需儘速以適當抗生素治療。

類鼻疽注意事項:

1.高風險族群為有糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損的人,重症機率較高。

2.有上述慢性病的民眾,如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀請儘速就醫。

本文轉載自2024.08.13「中央社」,僅反映作者意見,不代表本社立場。