台灣地震頻繁,但你知道地震也有快慢之分嗎?交通部中央氣象署今8月23日,在臉書「報地震」介紹一般人較陌生、不易被察覺的「慢地震」。台灣的慢地震主要位於中央山脈南段下方,是世界少數在「非火山區域」造山帶觀測到的慢地震。雖然慢地震乍聽沒威脅性,但過去10年內有研究指出,慢地震也可能加速大地震的發生時間,且換算它累積的能量釋放,「來個芮氏規模4 -7不等的地震也不成問題」,不容小覷!

繼花蓮403地震芮氏規模7.2地震後,餘震頻頻的現象,再度掀起國人對地震防災的重視。就連今年2024年8月16日,時隔4個多月,於上午花蓮外海芮氏規模6.3的地震,也被氣象署納入403地震餘震序列。但你對地震的認識有多少呢?慢地震是什麼?

慢地震是什麼?台灣慢地震落中央山脈,如鬼魅般存在難察覺

根據氣象署資料,慢地震(英文slow earthquake)其實是一種隱身在雜訊裡的震動源,相比於一般地震數十秒到數百秒的能量釋放時間(每日錯動可達數十公尺),慢地震的發生可以從數小時到數週不等(每日錯動不超過數公分),極其緩慢而微弱。

氣象署表示,慢地震之所以能如鬼魅般存在著,有一個原因是它們發生的區域比一般地震更深。一般地震大概在比 30 公里淺的「脆性」位置,慢地震則是在大約 50 公里深、介於「脆性」與「塑性」變形區域。無論潛藏的深度,或是地震發生的破裂處,都讓慢地震就算「偷偷來」也不容易被察覺……

台灣的慢地震主要位於中央山脈南段下方,地震最高峰則發生在玉山南方,也是世界少數在「非火山區域」造山帶觀測到的慢地震。而這地點正是歐亞板塊停止隱沒、開始與呂宋島弧碰撞的「過渡帶」;這裡沒有一般地震,也沒有成熟斷層面發育,故恰好是理解慢地震生成機制的好地方。

(延伸閱讀:地震時在電梯裡怎麼辦?電梯大廠總經理「被關過兩次」稱:千萬別做這動作)

颱風會引發慢地震?地震跟颱風有關係?研究證實真的有關連性

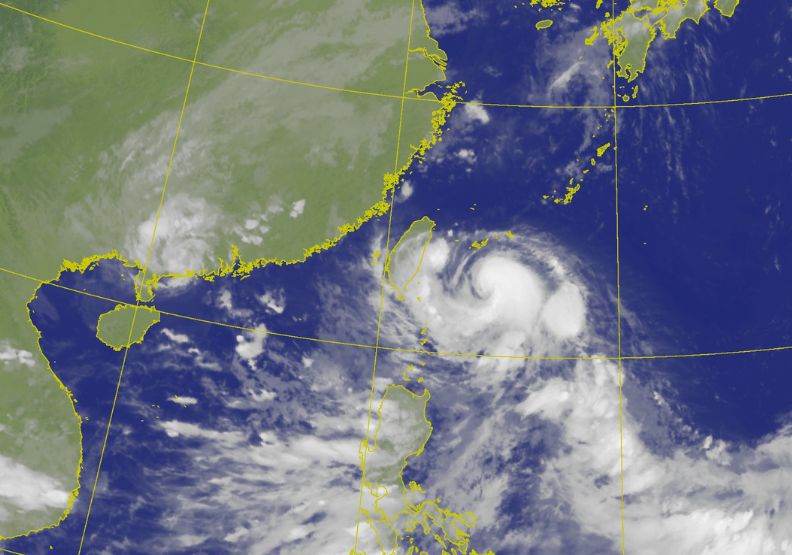

根據2009年,由中央研究院與美國華府卡內基學院所組成的國際團隊,發表於國際知名期刊《自然》(Nature)的一篇針對台灣東部地震研究的論文就,發現「颱風可以引發慢地震」(Slow earthquakes triggered by typhoons)。

研究團隊在台灣東部瑞穗、大港口與樟原之間的海岸山脈的三個監測站,地表下200到270公尺處,埋設高精密度的井下應變儀(Borehole StrainMeters, BSM),以監測地殼岩石的應變量。這些儀器可以偵測到人們無法察覺到的微小地殼變形量。

2003年8月到2007年8月之間,研究團隊在這些相距約5到15公里的儀器紀錄中,共偵測到20個慢地震。為達到精確的觀測結果,科學家必須同時記錄氣壓變化,以便消除地底下岩石因地表氣壓變化所產生的變形量。

結果4年中,研究團隊發現其中有11個慢地震是和颱風同時發生的,而每次的變形時間約在數小時到數十小時。這11個慢地震也比其它9個慢地震表現為強烈,而且具有較複雜的波形。

另一位作者卡內基學院Alan Linde博士指出,根據所蒐集到的氣壓與地震的資料,明確導出創新的結論:颱風可以引發慢地震。這是根據利用單一個斷層面的三次間歇的錯動,可以模擬三個不同位置的測站的不同時間記錄所推論的結果,而且20個慢地震會與11個颱風湊巧同時發生的概率大約只有1億分之一的機會。

不過,為什麼颱風會引發慢地震呢?參與研究的專家卡內基學院Selwyn Sacks博士解釋,颱風的低氣壓降低了陸地底下的岩石壓力,但是海洋底下的岩石所受的壓力卻因引入較遠處高壓區的海水而沒有降低,因而在斷層的額外壓力梯度引發了逆斷層的滑動。

Alan Linde博士補充說明,當台灣東部瑞穗、奇美地區位於擠壓板塊的邊界,這地區的斷層都有穩定的變形,當在接近斷層面破裂的臨界應力時,颱風所帶來的氣壓微小變動,有可能會將斷層面應力突破該處岩層所能承受的極限,而引發慢地震。

研究團隊認為,或許台灣地區每年頻繁的颱風,正扮演著適時的紓解台灣東部地層的壓力作用,減少這個地區大地震的可能機會。目前研究團隊已經將井下應變儀的觀測網,向北延伸到太魯閣,向南延伸到池上、成功;期望可以提供更完整的研究數據,供未來學術與實際應用。

慢地震強度、威力不容小覷!累積能量釋放可導致芮氏規模4-7地震

不過,雖然氣象署在粉專開玩笑的稱呼慢地震是「I 型地震」,聽起來也沒什麼威脅性。可若換算慢地震累積的能量釋放,一旦發生要來個芮氏規模4-7不等的地震也不成問題,絕對不容小覷。

台灣慢地震與鄰近區域地震似有時空關聯,可能加速大地震發生時間

另外,值得注意的是,氣象署發現,台灣慢地震與鄰近區域的地震,在時空上似乎有某種關聯。2010年高雄市甲仙發生規模 6.4 的地震後,在不到一週的時間內,科學家發現慢地震的活動竟然加速了!除此之外,過去10年內更有研究指出,慢地震也可能加速大地震的發生時間。

這些都在在說明著,看似沒什麼殺傷力的慢地震,卻與一般地震存在的不可忽略的關係⋯⋯。由此可知,快、慢地震的互動不可被忽略,需要長期的分析和監測。也許未來I型地震(慢地震),也可望成為地震預測的指標,作為提早預測地震來臨的特徵。

氣象署前地震測報中心主任郭鎧紋在接受平面媒體採訪時也提到,由於慢地震長期下來可以計算出規模,很多人就誤以為慢地震是在幫助釋放能量,但實際上卻是慢地震作用長期下來已經導致地殼型變,這些型變會導致板塊或斷層的「固著區」壓力加大,進而導致大地震發生。

(延伸閱讀:地震發生要立刻開門往外跑?3步驟學會在不同場合應變、保護自己)

參考資料: