陽明交大中醫系今年起招生,成為國立大學首例,引發公立大學爭設潮,也導致中醫師群起反彈。面對正反兩方拉鋸,總統賴清德的「健康台灣」如何權衡?少子化海嘯席捲全台,連醫學系招生都出現缺額的此刻,為何又有一所大學設立中醫系?

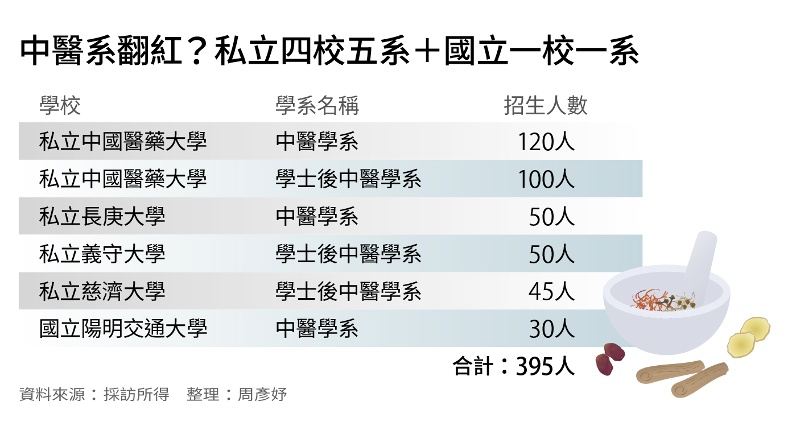

去年8月,陽明交通大學成立中醫學系,成為全台第一所設有中醫學系的國立大學,今年起首度招生。此前只有私立大學的「四校五系」,包括中國醫藥大學、長庚大學、義守大學與慈濟大學,設立中醫學系或學士後中醫學系。

「主政者過去長年沒看到中醫的好!」中華民國中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆感慨,囿於西醫制霸思惟,國家長期未挹注資源培育中醫人才。

打破總量管制惹眾怨

陽明交大歷經四度申設,最終獲准以「外加名額」辦理,每年招收30人,打破過去中醫系每年365名招生總額限制,提升至395人,引發部分醫界人士反彈。

除了執業中醫師抗戰,這把火也燒到校園,中醫系學生也表達不滿。中國醫藥大學學士後中醫系學會主張,要求教育部加強確保遵守總額管制規定,傾聽基層中醫及學生聲音,共同制定更有效總額管制政策,確保中醫醫療獲妥善管理。

另一方面,其他國立大學,像是中興大學、嘉義大學仍不斷持續爭取設立學士後中醫學系,動作積極,展現強烈企圖心。

台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方指出,就客觀指標「醫療利用率」而言,中醫僅約三成。更關鍵的是,中醫系師資長期不足,「師資陣容裡有中醫師背景的,不到一半!」且中醫教材仍不夠到位,何以打造培育適才適所的教育單位?

他直言,中醫想維持總量員額管制恐怕難以辦到,各校不僅不想縮編,甚至想跟進增額。其次,少子化衝擊下,不少大學為求招生,勢必鎖定成立「不會賠錢」的科系。在這樣的氛圍下,中醫系成了最新目標。

維護中醫總量管制聯盟發起人、中醫師陳嘉帆提及,大學積極成立、擴張明星科系,醫學系、牙醫系皆曾面臨類似增額問題,再到近年最夯的藥學系也不例外,「現在,手也要伸進中醫系了。」

她觀察,根據衛福部2019年委託國衛院辦理「中醫醫事人力培育及供需評估計畫」,推估至2030年,中醫師人力供給將大於需求,多出1707至3100人,實無增加中醫系名額的必要性。

陳嘉帆也指出,陽明交大中醫系爭取成立多年,一直遭教育部擋下,直至去年總算叩關成功。此例一開,其他大學看在眼裡,當然會前仆後繼爭取。然而,借鏡流浪教師、流浪律師,正是供過於求的前車之鑑。

她表示,就目前中醫業界的人力需求來看,已難消化每年365名的中醫系招生總額;加上中醫醫療利用率勉強維持三成,雖然隨著時間、觀念演進,西醫將病人轉診至中醫有增加趨勢,但仍跟不上中醫系增額速度。因此,政府應認真把關並控制數量,「醫療人員水準不容打折。」

陳嘉帆認為,整體而言,中醫師良莠不齊,要普遍提升醫術水準,應當先在中醫系教育養成端,提升師資素質,並尋覓更優異的教師授課,而非僅為衝高學生招收人數。

「醫師還是有辦法生存,最後影響的仍是民眾,」陳嘉帆直言,受限健保總額預算天花板,若政府放任增額,將稀釋醫師健保點值,部分醫師可能不會留在健保體制,甚或利用資訊不對等,巧立名目祭出各式醫療促銷。

全聯會:不能單靠私校培育

然而,也有支持國立大學申設中醫系的聲浪。

詹永兆表示,在國立大學成立中醫系,是歷屆中醫師公會全聯會理事長、各縣市公會的長年工作目標,已推動4、50年,無非是盼國家資源能培育中醫人才,不能僅仰賴私立大學。

尤其陽明交大傳統醫學研究所於1991年成立至今,以培育中醫教研人才為旨,理應再於大學部創立中醫系。他指出,該校醫學及理工強強聯合,可望做為領頭羊,培育中醫工程師、中醫科學家、中醫行政等優秀人才。

對中醫醫療利用率不高問題,詹永兆認為,國人普遍對中醫不夠了解,但疫情期間成轉捩點,清冠一號問世後備受好評,加上染疫癒後後遺症,如久咳、頭暈等,中醫都發揮良好治療效果,令國人好感度大增,這對中醫界彷彿一劑強心針,利用率從2021年的23.4%,去年增長至29.9%,可望持續攀升。

從住院開放會診中醫、七大癌症納癌症中醫整合加強照護、中醫慢性腎臟病門診加強照護等,再到中醫巡迴醫療、中醫到宅把脈針灸,讓中醫日益走入民眾生活。另外,中、西醫從早年各做各的,到近年能相互合作,西醫對中醫觀感也與過往不同。

「部分中醫師擔憂無限擴張,但理論上不會這樣,」詹永兆強調,他贊成總量管制,但每年招生總額是要395人或降回365人,應由政府機關公正評估;若應縮減,盼請各私立大學同步縮減招生員額。

陳麒方表示,以政治影響力的迷思而言,當然會有聲浪盼中醫師人多更好,但不患寡而患不均,才是迫在眉睫問題,尤其若數量過多,將誘發不必要醫療等市場亂象。

學會:檢討醫療資源配置

總統賴清德520上任不久,即籌設「健康台灣推動委員會」,顯見對國人健康的重視。

然而面對當前超高齡化、少子化的人口挑戰,專家建議應先檢討醫療資源配置,精進、改善原有體制,如果一味疊床架屋,反倒會造成更多資源錯置與浪費。

陳麒方也強調,若能確保中醫系招生員額總量固定,科系妥適增減移撥,就不會完全反對增設,並讓師資、教材都到位,建立彼此良性競爭環境,也能避免一家獨大,讓台灣醫療永續發展,醫療提供者與民眾雙贏。

談到政府如何扶植中醫業,詹永兆認為,若要讓偏鄉也能親近醫療資源,應培育中醫公費生,並規劃讓中醫系畢業生走入偏鄉擔任醫療役。此外,中醫行政人才長年稀缺,「讓懂中醫的人才擔任政務官」,並將國家中醫藥研究所升格國家中醫藥研究院。

他也呼籲,政府應該完善本土中藥材的產業鏈,不能僅靠中國大陸,從輔導農民耕種、生產地收購等政策需要一條龍整合。「中醫不能只有清冠一號,」他期待台灣中醫有機會「出海」為國爭光。