編按:罹患各種慢性疾病或老化衰弱的體弱族群其實更需要運動訓練,可是往往在疾病和體能狀況限制之下,無法或不敢好好訓練,變成愈不敢動則愈弱,愈弱又更不敢動的惡性循環。不管有沒有慢性疾病,做什麼強度的身體活動,最重要的是注意身體的感覺,有沒有出現不舒服的症狀。專家依據 8 種症狀分類說明,了解運動、活動時的症狀變化是否真正代表風險,以及是否會對疾病造成不良的影響。

慢性疾病和運動訓練的關連

能在傷病之前,先訓練良好的身體素質和儲存足夠的生理儲備,當然是最佳狀況。但是亡羊補牢猶未晚矣,罹患各種慢性疾病或老化衰弱的體弱族群其實更需要運動訓練,可是往往在疾病和體況的限制之下,動輒得咎,無法或不敢好好訓練,變成越不敢動則越弱,越弱又更不敢動的惡性循環。

足夠的身體活動和適當的運動訓練,對於各種慢性疾病和特殊體況都有益處,沒有不能動,只有該如何動。動則得救,破除迷思,才不會錯失了逆轉衰弱失能的良機。

*提醒:本章內容僅為運動訓練時的參考,不作為醫療建議或指引。

沒有不能動,只有該如何動

對於慢性疾病族群,身體活動和運動訓練所帶來的益處毋庸置疑,但是這個族群常常害怕活動可能會加重症狀或造成不良影響,所以往往不敢活動,或是在活動前想先尋求醫療人員的評估和建議。所以,哪些人需要在活動前尋求醫療評估?醫療人員是否有足夠的專業知識提供身體活動指引?這都是很重要的課題。

講到身體活動的醫療評估和指引,大家最耳熟能詳且奉為圭臬的應該就是美國運動醫學會(ACSM)。在ACSM 的建議中,對有心血管、代謝和腎臟疾病的慢性病患,無論是沒有活動習慣想開始從事活動,或是已經有活動習慣想要增加(有氧)活動強度,就算沒有症狀也都需要先進行醫療評估,再根據指引逐漸增加到建議的活動強度。

從事身體活動時,最怕會發生心血管意外,例如心因性猝死(sudden cardiac death)或心肌梗塞。ACSM 指出,劇烈活動的確會暫時增加心血管意外的風險,然而對於無症狀的心血管疾病患者,不管是絕對風險或是相對風險,都非常低,而且風險會隨著規律活動而再降低。

ACSM 也指出,對於無症狀者,運動測試的結果並不是良好的預測指標,目前也不清楚運動測試是否能降低心血管意外的發生風險。所以心血管疾病、糖尿病和其他慢性疾病的患者,只要平時或活動時沒有不適症狀,活動前的醫療評估並不一定必要。

運動後肌肉痠痛、疲累、心悸?8 症狀變化這樣應對

不管有沒有慢性疾病,做什麼強度的身體活動,最重要的是注意身體的感覺,有沒有出現不舒服的症狀。所以就依據 8 種症狀分類說明,了解活動時的症狀變化是否真正代表風險,以及是否會對疾病造成不良的影響。

1. 肌肉骨骼疼痛

長期來看,增加身體活動並不會讓疼痛變得更嚴重,剛開始活動時可能會暫時增加疼痛,但是隨著身體適應後就會逐漸改善。疼痛並不一定表示組織受傷,而且適當的身體活動也幾乎不會造成不良影響,甚至可以減緩疼痛和改善功能。如果疼痛變得嚴重,就要調整活動方式。

2. 疲累

規律的身體活動可以減少疲累,增進安適感和改善睡眠。剛開始活動時可能會暫時增加疲累,但是隨著身體適應就會逐漸改善。

缺乏身體活動的靜態生活反而會增加疲累的程度,覺得無精打彩、沒有力氣,而身體活動對於各種慢性疾病和癌症所造成的疲累,都有改善效果。

3. 呼吸急促

活動強度增加時會覺得呼吸更加困難是正常的,而且造成不良反應的風險非常低。不過,慢性阻塞性肺病所造成的呼吸急促,會讓身體逐漸減少活動而失能,使得呼吸困難更加嚴重,這樣會增加死亡率。

在考量併發症和個人化建議之下,提供慢性阻塞性肺病患者可容忍的身體活動並沒有特別的禁忌,不良反應非常少見。身體活動對心臟衰竭造成的呼吸急促也有益處,可以減少住院和死亡率。規律活動比起靜態生活的不良反應,更是少之又少。

至於穩定控制下的氣喘,身體活動並不會造成不良反應或讓症狀加劇,但是氣管痙攣還是可能會發生,所以平時良好的氣喘控制和預防策略十分重要。事實上,身體活動是減輕氣喘的最佳方法之一。

研究顯示,身體活動有助於改善氣喘患者的肺功能和生活品質,因為活動可以減少發炎細胞因子,並且增加抗炎細胞因子,這可能有助於減輕呼吸道的慢性發炎反應,進而緩解氣喘症狀。

4. 心因性胸痛

在適當的醫療控制之前,身體活動的絕對禁忌症包括:近期急性心臟病發、心電圖變化顯示明顯缺血、不穩定心絞痛、有症狀或血液動力不穩的心律不整、嚴重主動脈狹窄、急性肺栓塞或肺梗塞、急性心肌炎或心包膜炎、懷疑或已知的主動脈剝離、急性全身性感染。

就算是會運動胸痛(心絞痛)的缺血性心臟病患者,規律身體活動的長期好處還是大於暫時些微增加的不良反應風險。雖然風險會隨著年紀和活動強度而增加,但還是非常低。如果心絞痛發生的頻率和嚴重度增加,就需要先尋求醫療評估,不可以貿然增加活動強度。

在急性心臟病發或心臟手術後 6 個星期內,所有的活動都必須遵從心臟專科醫師的建議。

靜態生活的心血管疾病患者,在從事高強度活動時和之後的 1 - 2 小時,會增加急性心血管意外的風險。然而,身體活動的絕對風險仍然非常低,而且風險會隨著心肺適能的改善而再降低,循序漸進慢慢地增加活動強度才是最重要的。

5. 心悸

身體活動時感覺到心跳加快是正常反應,但是有症狀而沒有治療控制的心律不整是身體活動的禁忌症。如果感覺到任何突然發生的不正常心率變化,就要減緩或停止活動。對於有治療控制的心房顫動,逐漸增加規律活動是有益的,可以減少死亡率,而且也不會有不良影響。

6. 血糖異常

對於糖尿病患者,身體活動的益處遠遠大於風險。身體活動時,可能會有暫時的血糖異常,低血糖是最常見的不良反應,不過有研究顯示,多多活動並不會增加嚴重低血糖的風險。而糖尿病患者也應該要注意,高強度活動會暫時讓血糖升高。

第一型糖尿病:低血糖是患者少見但最嚴重的不良反應。病患應該要攜帶血糖機並且保持警覺地測量,隨身準備好碳水化合物以備不時之需。身體活動後 24 小時都可能會增加低血糖的風險,尤其是在下午的活動可能會造成夜間低血糖。如果血液酮體異常,在找出原因前不應該開始身體活動。

劇烈活動後可能會造成高血糖,小心不要過度矯正而變成低血糖。對於併發嚴重神經病變、自主神經功能障礙、末期腎病或嚴重視網膜病變的患者,可能需要專科醫師的建議。

第二型糖尿病:對於第二型糖尿病的患者,幾乎沒有活動的禁忌。身體活動會增加低血糖的風險,但不會有嚴重的不良反應。有周邊神經病變的患者要小心併發症,但也不需要避開負重的身體活動,記得穿著適當的鞋子分散足踝壓力,有助於減少皮膚損傷的風險。

7. 認知障礙

身體活動對於認知障礙的益處遠大於相關的風險。活動計畫應該要能維持動機和參與感,也應當要考量每個人的活動功能、疾病程度、溝通能力(包括視力和聽力障礙)、環境、跌倒風險,以及其他健康狀況。認知障礙的患者在活動時的不良反應很少見,但需要在監督下活動,適當的設備和安全十分重要。

8. 跌倒和衰弱

衰弱、缺少活動的族群能夠從增加身體活動獲得最多的益處。體況衰弱的族群一旦跌倒,常常會造成失能甚至死亡,增加身體活動可以減少跌倒的風險以及跌倒後受傷的機率,也能增加自信心。身體活動也許比起其他的介入方式有較高機率發生不良反應,但是嚴重不良反應的機率很低,大部分是輕微的。

不管是從公共衛生或臨床角度來看,身體活動幾乎是所有慢性疾病控制和預防的重點。對於慢性疾病的族群,各種身體活動都相當安全,而且活動的好處遠遠超過風險,過度強調活動風險會阻礙這個族群開始從事身體活動。

對於穩定控制的慢性疾病患者,不需要在活動前常規的進行醫療評估。「Start low, go slow」(輕輕來,慢慢加),只要依據每個人的體況,由低強度開始循序漸進地增加活動量和活動強度,就能夠安全地獲得活動的益處。

相對於醫療評估,慢性疾病患者需要的是能夠依據當前症狀的特殊考量,提供該如何活動的指引。當然,如果有任何新發生的症狀,或是原有的症狀變得更加嚴重,還是要停止活動先尋求醫療協助。

阻力訓練對於慢性疾病的益處

阻力訓練的益處越來越受到重視,不過這些益處並非單純來自於肌力和肌肉量的增加。阻力訓練固然可以增加肌肉跟骨質,預防肌少症和骨質疏鬆症,避免衰弱和失能,但是在改善慢性疾病方面,阻力訓練最主要的功用是藉由增加活動能力和活動量,來進一步增進身體的各種代謝功能。

最常聽到的說法,骨骼肌是身體能量代謝最多的組織,只要增加肌肉量就能夠用掉更多葡萄糖,改善胰島素阻抗和能量代謝功能。但是靜止時 1 公斤的肌肉每天只能消耗 13 大卡,阻力訓練所增加的肌肉量可能才區區幾公斤,就基礎代謝能量消耗來看,影響並不大。更何況,有些人從事阻力訓練後,雖然肌肉量增加不多,但是肌力明顯進步很多。

由於身體活動時肌肉消耗的能量是靜止時的數十倍甚至上百倍(詳見《大夫訓練Ⅰ》第 1 章),所以重點不在於增加肌肉量,而是要利用增強的肌力來從事更多的身體活動。增加活動能力和活動量,才是能直接改善能量代謝功能和預防慢性疾病的方法。

那麼,阻力訓練增加肌力和肌肉量就不重要嗎?相反的,非常重要!大量的研究證據顯示,日常活動的力學刺激並不足以對抗老化所導致的肌肉流失和功能下降。

除了肌力和肌肉量,骨質也會隨著老化而流失

沒有規律從事阻力訓練的人,從 40 歲開始每年減少大約 1% 的肌肉量,而且隨著年紀會加速流失,到了 80 歲時快縮肌纖維會減少達50%。這不是光靠保持身體活動或是吃保健食品就能夠避免,而且除了肌力和肌肉量,骨質也會隨著老化而流失。

很多老年人會抱怨沒有力氣、容易累、不想動、懶得出門、走路走不遠走不快、爬樓梯爬不上去、蹲下去站不起來等等諸多問題,可是活動時並不會氣喘吁吁,所以並不是心肺適能不夠,而是肌力不足所造成。因為肌力不足而減少活動能力和活動量,很快地心肺適能也會跟著衰退,變得更沒有體力去活動,形成惡性循環。

況且,隨著老化會更容易因為傷病而臥床,僅僅臥床一星期就可能會減少超過 10% 的下肢肌力。臨床上,我看過太多的老年人原本還能勉強行走,一旦臥床後就再也無法恢復活動能力,從此生理功能每下愈況。

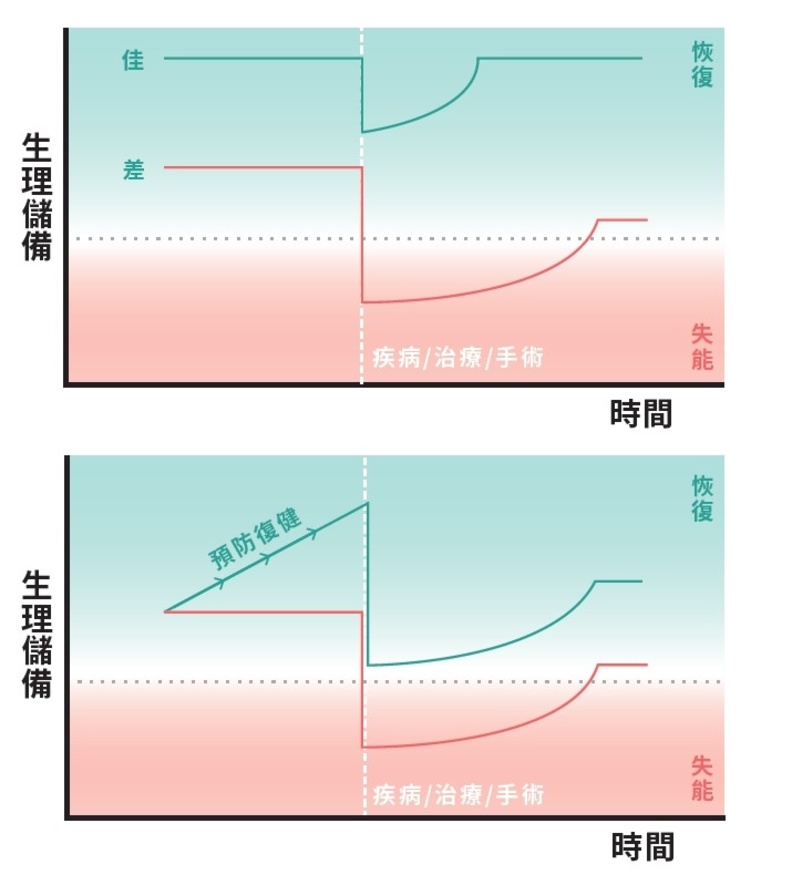

有沒有足夠的生理儲備,不但關係到能不能撐到傷病痊癒,更關係到傷病後能不能再站起來,能不能恢復到傷病之前獨立自主的生活品質。阻力訓練可以打破惡性循環,增加生理儲備。足夠的肌力讓你可以動得更多,動得更多讓你可以活得更好,這才是阻力訓練能帶給身體真正的益處。

罹患疾病或治療時的生理狀態和臥床休息,都會造成身體素質和生理儲備快速下降,所以平時準備好足夠的生理儲備,是病後能否完全恢復的重要關鍵。就算已經罹患疾病也可以及早開始訓練,而不是等到治癒後再來補救。治療或手術之前盡量提升生理儲備,有助於之後的恢復,這就是「預防復健」(prehabilitation)的概念。

(本文節選自《大夫訓練Ⅱ:確立強壯人生的訓練指引》,作者:吳肇基,堡壘文化出版)