編按:缺鎂可能是許多身體健康問題的根源!鎂參與300多種酵素反應,對能量生成、新陳代謝、骨骼健康、皮膚神經醯胺合成至關重要,因此也讓它有「抗老化礦物質」之稱。究竟缺鎂會怎麼樣?有什麼症狀?有研究顯示,缺乏鎂的話,會造成罹患糖尿病和代謝症候群的風險急遽增加,大家一定要好好留意自身的鎂是否充足。

維持體溫=增強免疫力

人體的平均體溫大約落在 36.6℃ 至 37.2℃ 之間,不過有些人的體溫則是在 35℃ 左右。如果維持在這種體溫過低的狀態下又不及時治療的話,對身體並不好。

人類透過大腦發號施令,讓體內可以進行各式各樣的化學反應來維持生命。在這個過程中,酵素便扮演著相當重要的角色。像是在消化食物和吸收營養時,就不能沒有酵素。在 37℃ 的環境下,酵素能發揮最好的工作效率。因此,如果體溫下降,酵素就無法正常工作。體溫光是下降 0.5℃,消化酵素的活性就會減少 30% 至 50%。

此外,體溫下降時,血液循環也會跟著變差,白血球便難以在體內巡邏,進一步減弱了免疫系統的功能。因此,體溫低的人更容易感冒、更容易因為消化功能下降而出現腸胃問題,也更容易出現過敏症狀。如果身體不舒服,當然也會表現在皮膚上。讓體溫維持在適當的溫度下,才能夠由內而外都健康、美麗。

鹽巴是溫暖身體的「陽性食材」

鹽巴可以產生熱量。要讓體溫維持在正常範圍內的話,也可以利用鹽巴來達成。中醫將食物分為溫暖身體的「陽性食材」和冷卻身體的「陰性食材」。

包括鹽巴在內的鹹味食物,都屬於「陽性」食物。一般認為攝取鹽巴,可以增強腎臟功能、增加禦寒能力,並且防止著涼。

放眼世界,極寒地區的料理中也會使用大量的鹽巴,日本料理當然也不例外。為了防止過度攝取鹽巴造成的負面影響,據說適度吃點帶些苦味的鹽巴(含有滷水的鹽)也是有好處的。

現代人常建議冬天就要少吃點鹽巴,但從中醫的角度來看,冬天才應該多加攝取鹽分,增強腎臟功能、溫暖身體。因為鹽巴能夠有效地溫暖身體,有助於增強免疫力。

【健康遠見小Tips】

根據國健署建議「健康成年人每日鈉攝取量」為 2300 毫克( 6 公克鹽),而英國衛生單位則對於不同年齡有不同的建議限量。

1 歲以下嬰兒:每日少於 1 公克鹽量(400 毫克鈉)

1 – 3 歲:每日少於 2 公克鹽量(800 毫克鈉)

4 – 6 歲:每日少於 3 公克鹽量(1200 毫克鈉)

7 – 10 歲:每日少於 5 公克鹽量(2000 毫克鈉)

大於 11 歲:每日少於 6 公克鹽量(2400 毫克鈉)

(延伸閱讀:低鈉鹽並非人人適用!什麼樣的鹽巴才是好的鹽巴?)

抗老化、改善新陳代謝的鎂,也是來自於鹽

鹽巴中含有的礦物質之一,就是鎂。鎂可以協助體內 300 多種酵素發揮作用,特別與新陳代謝、能量生成機制有密切的關係。將糖轉化為能量的酵素反應中、運輸和分解食物脂肪的酵素裡,也都不能缺少鎂。

一旦缺乏鎂,體內的三酸甘油酯就會增加,高密度脂蛋白膽固醇則會降低,導致新陳代謝低下。鎂也可以說是一種代表性的輔酶,能分解累積的三酸甘油酯,並與脂肪產生皂化反應,使其難以吸收,從而幫助了新陳代謝。

此外,鎂與鈣還能一起增加骨骼和牙齒的靈活性、彈性,並具有控制肌肉和血管收縮的抗動脈硬化作用。而在皮膚的神經醯胺(譯註:存在於角質細胞中的脂質,能保持肌膚水分)合成中,鎂也相當重要。除此之外,它還能在腸道中吸收水分、促進排便順暢等功能。因此,鎂也被稱為「抗老化礦物質」。

除此之外,一旦缺乏鎂,還會導致各種生活習慣病,如:糖尿病、腿部抽筋、心肌梗塞、中風、憂鬱症、心律不整、泌尿道結石、異位性皮膚炎、花粉熱和經前症候群(Premenstrual syndrome, PMS)等。

最近更有研究顯示,缺乏鎂的話,會造成罹患糖尿病和代謝症候群的風險急遽增加。大家一定要好好留意自身的鎂是否充足。

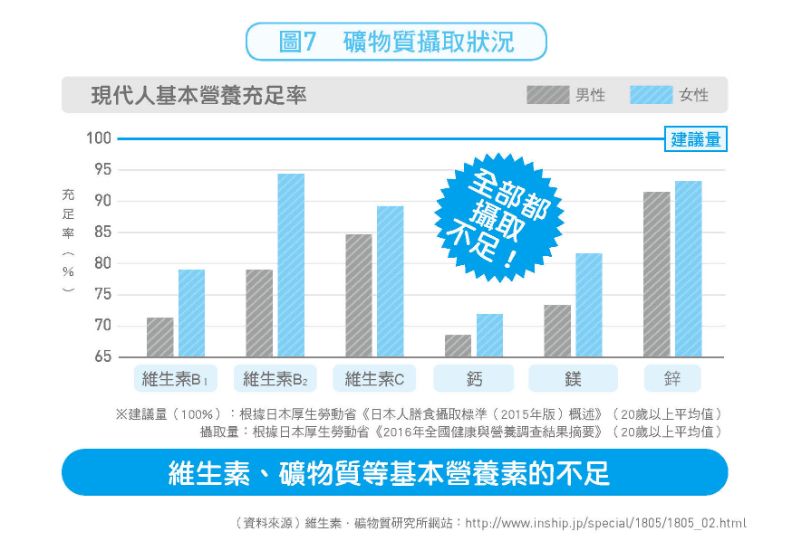

現代人都缺鎂

可惜的是,現代人類普遍缺乏鎂(圖7)。根據 2020 年版的《日本飲食攝取標準》,不管是哪個年齡層、哪種性別的現代人,鎂的攝取量都無法達到建議量,大家都處於缺乏鎂的狀態。

日本土壤中含有大量火山灰,所以種植出來的食物中,鎂和鈣含量本來就不多。再加上飲食西化的緣故,不僅藉由食物攝取的鎂減少了,還因為過度飲酒和壓力而大量流失,使得「鎂」成為當今壓力社會極度缺乏的礦物質。

(本文節錄自《提高免疫力的萬用鹽》一書,作者青山志穂,譯者蔡緯蓉,出色文化)