69歲前交通部部長郭瑤琪23日因主動脈剝離,緊急被送新光醫院急診,手術後持續在加護病房觀察,生命跡象不穩定,情況並不樂觀。但據多家媒體報導,家屬已於今24日上午11點左右同意拔管、移除維生設備,宣告不治,享壽69歲。對此,新光醫院則態度低調表示,未經家屬授權,不便透露患者病情和隱私。究竟什麼是主動脈剝離,主動脈剝離前兆有哪些?哪些人是主動脈剝離高風險群?出現哪些異常可能是主動脈剝離症狀,需儘速就醫?

心臟主動脈剝離是什麼?醫:通常是因三層膜破洞惹禍

主動脈是將富含養分的充氧血液從心臟輸送到身體其他器官的主要血管,是人體最大的血管。台灣傳統黑白切裡的脆管,即指豬的主動脈,因為需要直接承受心臟打出的血流壓力,所以堅韌又富有彈性。

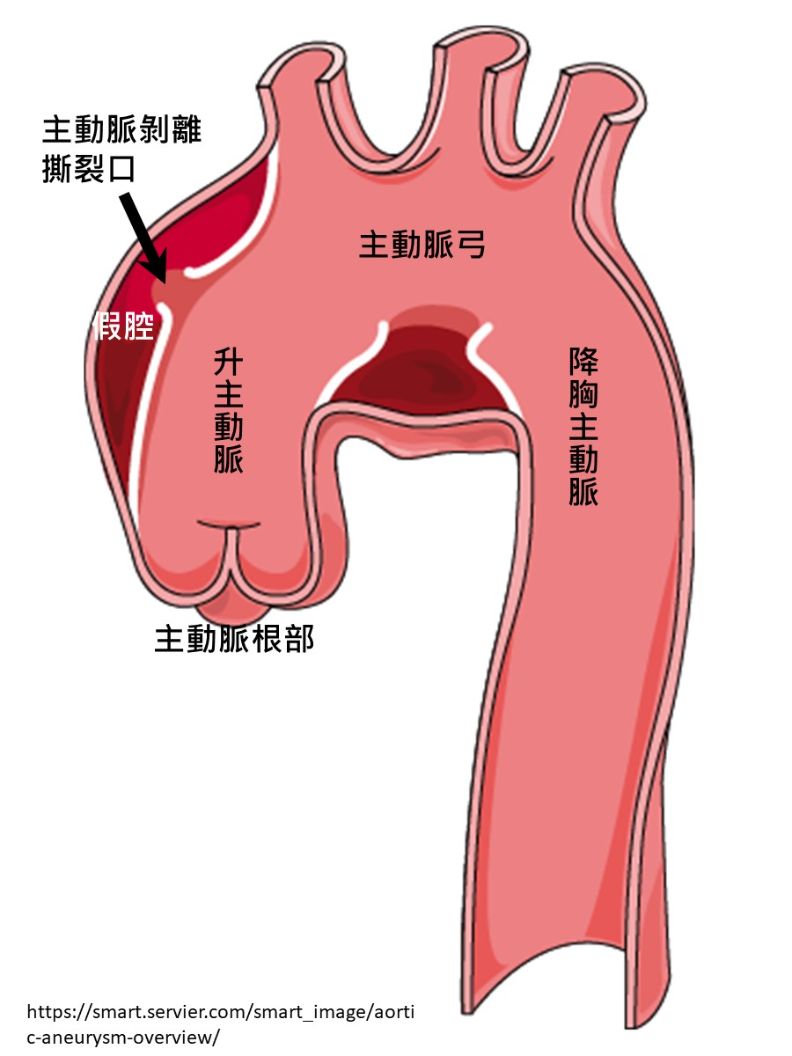

主動脈壁由三層組織組成,分別為內層(薄,由內皮細胞組成)、中層(由平滑肌,彈性纖維及膠原組織構成)及外層(結締組織及滋養主動脈的小血管)。主動脈按照解剖位置,區分為主動脈根部(aortic root)、升主動脈(ascending aorta)、主動脈弓(aortic arch)、降胸主動脈(descending thoracic aorta)及腹主動脈(abdominal aorta)。

輔大醫院心臟血管外科主任游皓鈞醫師表示,主動脈剝離主要是因為心臟收縮時,會透過主動脈把血液打到全身。所以,基本的解剖學就是往上升的主動脈就是升主動脈,然後會進到主動脈弓,主動脈弓第一個分支會把血液送到右手、右腦、左腦、左手。接著,繞下來叫做降主動脈,降主動脈會把血液供應到肝臟、胃腸到四肢所有的器官,所有的器官都與血液、血管息息相關。

至於什麼是主動脈剝離?游皓鈞解釋,主動脈3層結構,就如同冷氣灰色的水管,裡面有一層內膜,中間有比較厚的實心,外面還有一層膜,三層膜在身體的結構呈現緊密貼合;它們各自有用途,主動脈剝離通常就是因為三層膜有破洞,血液進到破洞裡面把三層膜分開了,所以被稱之為剝離。

胸悶、胸痛、腳無力當心,醫曝5大非典型主動脈剝離症狀

通常主動脈剝離的典型症狀是前胸痛到後背,病人會經歷他這輩子最疼痛的前胸痛到後背,然後會冒冷汗,在急診聽到這種主訴時,會儘速執行電腦斷層檢查釐清是否為主動脈剝離所引起。

不過,游皓鈞提到,但有些主動脈剝離病人的症狀,並非典型的前胸痛到後背;而是會用胸悶/胸痛、心肌梗塞、中風、下腹痛、突然腳沒力(腳無力)來表現。簡單來說,身體哪個部位的血管因為剝離受到影響,就會有相對應的症狀,因此也增加臨床診斷上的困難。游皓鈞呼籲,如果民眾發現自身有上述異常,建議提高警覺積極就醫釐清原因較佳。

主動脈剝離原因有哪些?有高血壓、糖尿病、高血脂病史當心

而導致主動脈剝離常見的原因,則與先天性心臟病,比如馬凡氏症候群這種結締組織異常有關。但臨床上,大多數人都是因為抽菸、高血壓控制不良造成的,值得注意的是糖尿病、高血脂(血脂肪過高)也是危險因子之一。

其中,有高血壓的病人更是容易出現主動脈剝離的好發族群!游皓鈞提醒,人體血壓通常會在清晨最高,隨著時間接近中午會往下降,傍晚又開始高起來;主動脈剝離特別容易好發在半夜和清晨,平常有在吃血壓藥的病人,冬天天氣冷起床一定要穿小外套、毛衣,注意不能突然著涼,因為週邊血管收縮也會讓血壓突然再飆高!

主動脈剝離預防怎做?血壓控制是關鍵,日常生活落實4件事

游皓鈞遺憾的表示,主動脈剝離發生就是發生了。

平常可以做的事情,第一件事,是控制高血壓,維持穩定正向的心情,心跳、血壓會比較正常;第二件事,則是是維持充足的睡眠;第三件事,是養成規律運動的習慣,並不是說要去跑馬拉松,或是激烈的運動,不管是慢跑、瑜珈,只要有做運動對身體都會有好處。第四件,接下來是飲食上面,鹽跟油一定要少,以前都說心寬體胖,但重點是要神清氣爽,維持好的體態。

如果以上都無法好好控制血壓,則要尋求專業的醫生協助!游皓鈞也提醒,高血壓的定義過去是血壓超過 140 mm/Hg、90 mm/Hg。但在過去5年,從美國、歐洲、日本到台灣,已經把高血壓定義改為 130 mm/Hg,所以收縮壓超過 130 mm/Hg,就已經被定義到高血壓,在某些有心血管疾病的風險,如曾經中風、放過支架,同時合併有糖尿病跟高血脂的時候,我們血壓的標準甚至要嚴格,避免併發症。