編按:會被上傳的,永遠都只是對當事人最有利的照片或影片,於是我們愈滑手機,也就難免愈自嘆不如。因此,社群媒體是一部製造嫉妒的完美機器。其次,社群媒體偷走了我們的注意力,我們的大腦忙著把精神消耗在無謂的瑣事上,生產效率也因此跌到谷底…。

你有多常掛在社群媒體上?沒關係,你還可以再晉升一級。讓自己變成一個超級活躍的權力使用者(Power-User)—而且是在所有的平台上。臉書、IG、推特、YouTube、LinkedIn、Threads 還不夠,最好把TikTok 和 Telegram 也一網打盡。你得什麼都訂閱,到處去留言,貼上任何能貼的東西。你得公開自己所有的動態——你早餐吃的蛋,絕對跟你的除毛膏和你對英國皇室的意見,同等重要。

除了你真正的身份,再多設幾個假帳號吧,這樣你才能肆無忌憚地宣洩自己。那是靈魂的救贖!沒有什麼是不可以的,你愈極端愈誇張,就有愈多人來看—管他是詭計、謊言、陰謀還是仇恨。

「這是有關網路論壇眾所皆知的事實,」偉大的傳記作家華特.艾薩克森(Walter Isaacson)這樣寫道:「每個討論都一定有人會來高呼『納粹!』,而且還是集滿 7 個留言之前。」所以你動作得夠快,才能在機會被攔截前去搶這個頭香。至於那篇貼文,你倒不一定得讀—因為重點不是你留言罵人家納粹對不對,而是你的留言被人看見,「你」也被看見!

此外,你也得認真對待管理關注度這件事。要把那些記錄你點閱數、按讚數與小星星的帳號,看得比自己的銀行帳號還重要。最好每小時都去跟那些大咖網紅比一下,然後好好下功夫,讓自己也成為他們的一員—為此你得發文發得更勤快、喊得更響亮、內容也更荒誕。而這種虛擬知名度帶給你的收穫,絕對會讓你驚奇不已——你會浪費大把大把的時間、嚴重弱智化、長期承受壓力,並過著極其可悲的人生。

理智的輕聲細語

蘇格拉底、柏拉圖、亞里斯多德、佛祖、愛比克泰德(Epiktet)、齊克果(Kierkegaard)、維根斯坦(Wittgenstein)、卡謬……你肯定認識哲學思想史上這幾位鼎鼎大名的人物。

而我曾經這樣自問,如果可能,這幾位思想家對社群媒體會有怎樣的看法?其實答案似乎顯而易見。他們當中應該沒有任何人,會在沒完沒了的惺惺作態、譁眾取寵跟永不消停的相互攀比中,看見智慧之道。事實應該恰好相反。無論哪一個哲學派別——不管是斯多葛、佛學、基督教哲學、啟蒙運動、分析哲學或存在主義,所有這些偉大的思想流派都一致認同通往美好人生的路,主要得從內心去尋找。

自我中心與愛現是沒有用的,而這有經過研究證實的好理由。

首先,喜歡攀比他人被美化過的生活方式,經證實會導致情緒抑鬱、懊喪不滿與嫉妒。而事情又怎麼可能不這樣發展呢?因為會被上傳的,永遠都只是對當事人最有利的照片或影片,於是我們愈滑手機,也就難免愈自嘆不如。因此,社群媒體是一部製造嫉妒的完美機器。

其次,社群媒體偷走了我們的注意力,我們的大腦忙著把精神消耗在無謂的瑣事上,生產效率也因此跌到谷底。再者,邊與人談話邊使用手機,給人留下不夠尊重的印象—這是可以讓對方至少在心裡暗罵幾句髒話的行為。

最後,社群媒體讓人與真實經驗脫節,而那是你可以用同樣的時間親自獲得的。總有一天,你會什麼都看過,卻什麼都沒體驗過,更遑論真正的了解。使用社群媒體沒有任何優點,即使少數仰賴它謀生的網紅,過不了多久也會像死鳥那樣從杆子上墜落。我已經有 12 年的時間,完全沒有使用社群媒體,也充分享受因此贏得的時間。

我們今天總喜歡對過去的某些行為搖頭嘆息:為什麼會神化、崇拜帝王?怎麼可以獵巫婦女並施予火刑?怎麼可以進行奴隸交易、燃燒石油、把海洋裡的魚全抓光?又怎麼可以這樣吸菸,好像那是全世界最健康的事?

人類的文明史簡直充滿了愚不可及的蠢事。可惜今天的我們也毫不例外,一百年後的人可能會這樣問:那些整天在社群媒體上傳和消費毫無意義的訊息的人,腦袋裡到底見鬼地在想什麼?是真的吃飽沒事幹嗎?

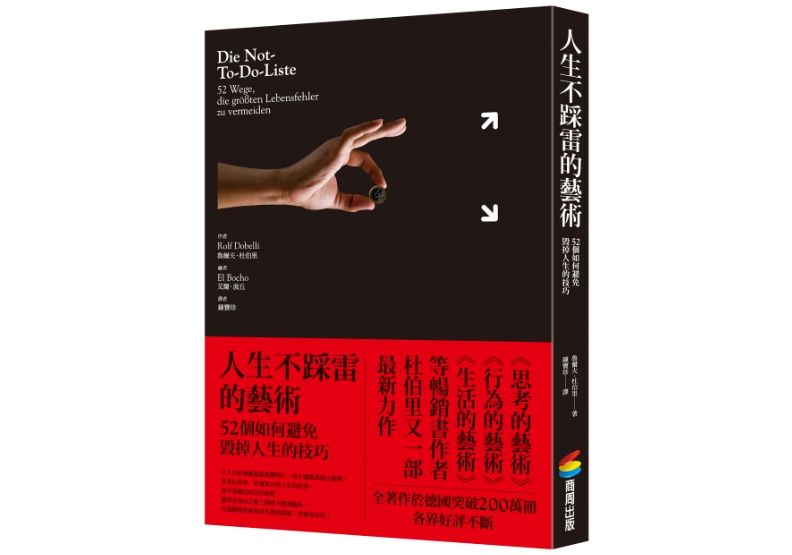

(本文節錄自《人生不踩雷的藝術:52個如何避免毀掉人生的技巧》一書,作者魯爾夫.杜伯里,譯者鐘寶珍,商周出版)