日前,吳姓知名美食評論家二度吸毒被捕,由於屬五年內再犯,依法恐面臨最重三年徒刑。消息傳開,讓許多與他熟識的親友感到震驚,畢竟先前犯案曾開記者會哽咽道歉,盼外界能給予原諒。豈料,事件才剛平靜下來兩年,其居然又走回頭路,並指稱因心情不好才如此。為何他會明知故犯,一錯再錯,相信許多人一定感到不解。

在監所曾流傳這麼一個笑話,某立委在議場質詢時,要求法務官員報告毒品戒治成效如何。

官員呈現統計數據指出,回流比率已經逐年減少,僅近三分之二的人再犯。正當大家為此慶幸時,有其他立委好奇地問:「剩下的到哪兒去了?」只見官員從容地表示,他們早已蒙主寵召,不在人世了。

這笑話乍聽雖嫌誇張,卻也道出戒毒的困難。正如許多過來人所言:「身癮易除,心癮難戒」、「一朝吸毒,十年戒毒,終身想毒」,一旦沾染該惡習,要從這條不歸路全身而退,恐怕需長期,甚至是一輩子與「癮」奮戰才行。

國際知名的美國藥物濫用研究所(NIDA)曾在發行的刊物「藥物、大腦與行為—成癮科學」中明確指出,吸毒剛開始雖是個人自由意志下的選擇,但成癮後便是一種慢性且極易復發的腦病,並非只是單純缺乏道德感、意志力不足的問題。

透過先進的腦部造影技術,科學家發現濫用非法藥物會導致大腦局部結構與運作方式改變,衝動控制的降低,酬賞機制的異常,使得當事人即使知道這樣子做不好,卻仍強迫性使用,藉以降低戒斷造成的不舒服,陷入無法自拔中。

最可怕的是,毒品帶來的愉悅感覺會儲存在大腦神經迴路中,即使已經許久未接觸,但若遭遇與吸毒情境相關或類似的景物、聲音、味道、事件等,往往瞬間喚起埋藏已久的記憶,進而產生所謂的渴求現象,個人也因而又故態復萌。

雖說毒癮背後有其複雜的神經生化機轉,並非無法治療。目前醫囑藥物依功能不同,有的可解毒與緩解戒斷時的痛苦,有的能抵銷毒品增強作用。例如政府積極推行的「減害計畫」,就是以美沙酮取代非法藥物,一方面止癮,一方面也能減少愛滋病、B或C型肝炎等疾病傳播。

心理治療的介入也不容忽視。臨床研究證實,透過「動機式晤談」能引發個案改變用藥的偏差行為,提高接受專業處遇的意願;而以「認知行為治療」為主軸的個別或團體諮商,則可矯正個案錯誤的用藥思維,學習辨識復發的高風險情境,並懂得如何因應與做好自我調適,去除對藥物的心理依賴。

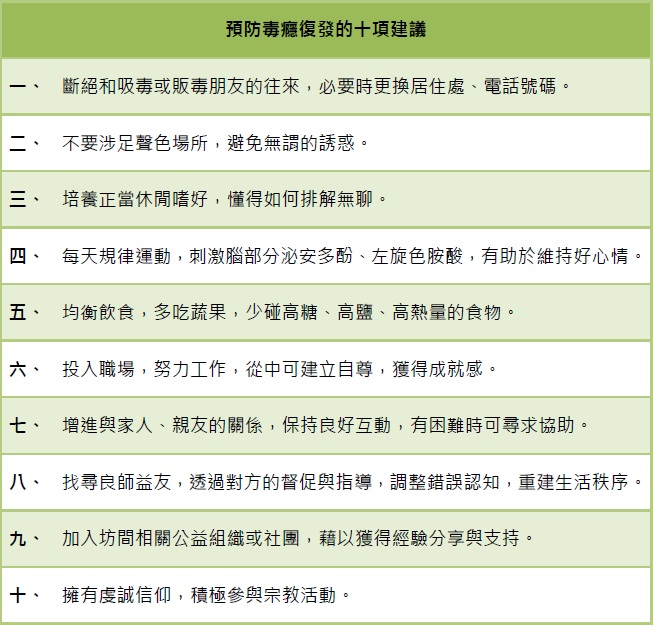

話雖如此,上述治療效果仍要配合生活型態與環境重建,才能延續。穩定的工作、正當休閒、良好的家庭功能與人際關係等則是復發與否的關鍵。

面對新的開始,戒癮者除倚賴醫療的協助外,也需要社會的支持與關懷,唯有更多鼓勵與督促的力量,相信才能幫助他們早日走出迷幻森林,找回真正的自我。

(圖片來源:flickr obviously_c)

(本文作者為法務部矯正署高雄戒治所臨床心理師。原文刊載於《聯合報》健康版;本文獲作者授權刊載)