如果是單純的疼痛,看哪一科都好;但如果是複雜的疼痛,就要慎選醫師了。畢竟面對複雜、跨系統的疼痛表現,專科醫師常因局部觀點限制,無法全面評估及解決。

分科,紛亂?

二次世界大戰後到二十世紀末的醫療進展,多集中在醫療的細分科上;醫療專業因此愈來愈專精,專科醫師與次專科證照制度,就是細分科之下的產品。

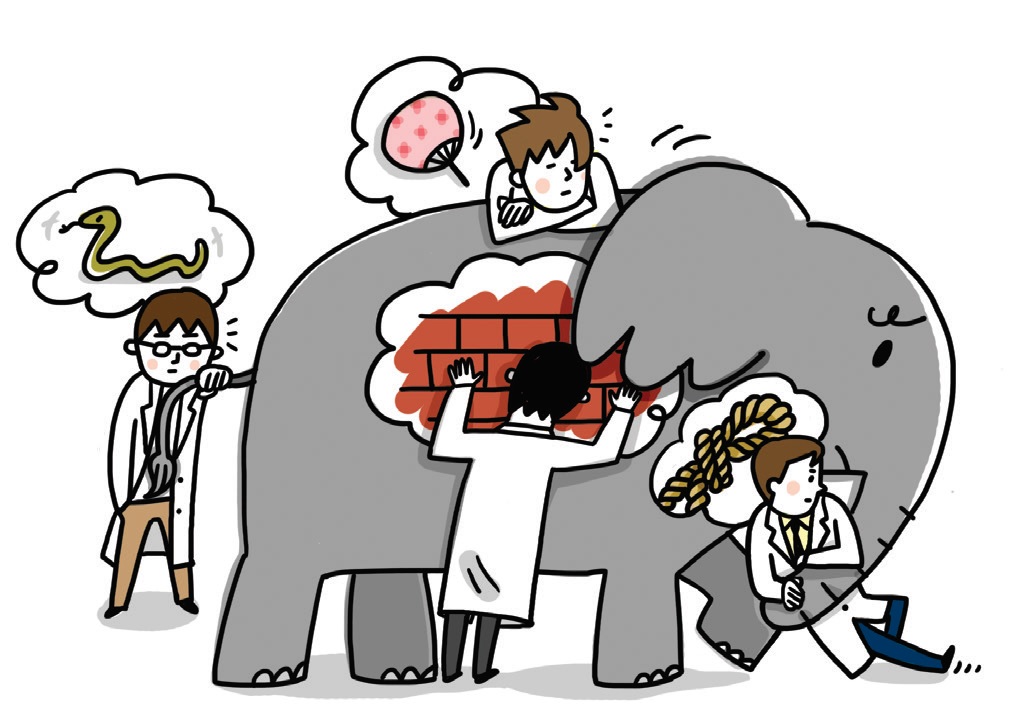

然而,細分科下的各專科醫師,是否有能力以綜觀全局的方式來看待所治療的患者,而不會因所受專業訓練的思考邏輯所框架住?答案往往是令人失望的...

以疼痛治療為例,各專科醫師針對同一疼痛症狀所下的診斷,常因科別不同而差異甚大。這就是目前「局部觀點」下的臨床疼痛治療樣貌。在局部觀點運作下,各專科別醫師針對所屬主訴而開立的治療處方,也順著局部觀點的邏輯,產生以下的治療策略:

這樣的治療邏輯,是眼下疼痛醫學界的主流模式,也的確解決了許多問題,功不可沒;而醫療體系朝細分科後的各功能科別(疼痛科、骨科、神經內外科、復健科、風濕免疫科、身心科等),在手上都有屬於自己專業的獨門利器,行之多年也成果豐碩,自然更強化了自己的信心,認為很多的疼痛問題,應該都能用自己的方法解決。

如同七龍珠故事中,眾高手各擁一顆專屬的龍珠,因此有著強大的力量;然而,比起七顆龍珠合體後所迸發出來的能量,單一龍珠卻是無法比擬的。按此邏輯,「多專科聯合看診」似乎是處理複雜疼痛難題的解套之道;可惜的是,當今專科合體看診的制度,似乎還沒有很完善,以致於許多疼痛患者長年處在「逛醫師」的狀態,而本身的疼痛仍無法根治。

專科訓練帶來專科框架

台灣專科醫師訓練的教育模式,是6 ∼ 7年醫學系畢業之後才開始的;一旦訓練完成並考取專科醫師,就具備健保署賦予該專科特殊的給付權利,在收入與專業地位上,說實在的,已相當令人滿意。因此,醫師在專科取得後的進修,自然而然會順著該專科證照展延所要求的,圍繞在自己專業框架內,取得新的知識與技術。

然而,這所謂的專科醫師,在面對複雜性、跨系統的疼痛表現,常會因局部觀點的框架限制,無法全面評估並解決此複雜疼痛,而顯得左支右拙。也因局部觀點,各科醫師對同一疼痛問題所提出的診斷,常差異甚大。

「明人」摸象的現象,對於長期被複雜疼痛困擾的患者而言,更是在他們的痛苦之上,再加了一層困惑。

疼痛科,究竟是哪一科?

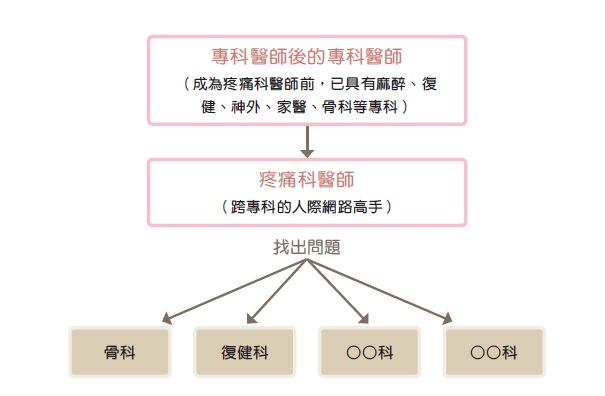

「疼痛科」專科醫師,是「專科醫師後」的專科醫師,是各專科中頂尖的高手。

疼痛是最需照顧的核心問題

治療疼痛的專科這麼多,而「疼痛科」醫師,應是最「在意(care)」患者疼痛的醫師。

大部分的醫學專科,將患者的疼痛,視為疾病或傷害的一種「症狀」;但「疼痛科」醫師,卻將患者的疼痛,從疾病或傷害的診斷中獨立出來,並視為最需要照顧(care)的核心問題。

疼痛科醫師認為:先求不痛,再一步步想辦法根治問題;先搞定疼痛,患者才有能量面對後續的治療;先緩解疼痛,才能好好做復健;先解決疼痛,肌肉才能被訓練;只有控制好疼痛,手術才算真正成功。

「專科醫師後」的專科醫師

「疼痛科」專科醫師,是「專科醫師後」的專科醫師;在取得疼痛專科醫師之前,都已經各自具有麻醉、復健、神外、家醫、或骨科等專科了。

所以,當你找「疼痛科」專科醫師時,事實上,你是找到一個跨專科的人際網路;換言之,無論你找的疼痛科醫師背景為何,在他(她)的背後,正矗立著各專科中頂尖的高手。

一旦有需求,這個人際網絡,可以在最短的時間內,將你帶到最適合你的專業醫師面前,並得到最妥適的疼痛照護(pain care)。

你有疼痛的困擾嗎?Your Pain, We Care!

(原文刊載於潘健理《攻疼新醫:筋骨疼痛專家Dr.Pain帶你找痛源、解痛根、脫離痛海》/三采文化出版)

專欄介紹:

思考不同的角度、接納改變的氣度、涵蘊文化的深度、創造流行的彩度。

我們不曾懷疑,一本書的力量,可以改變全世界。出版的路不會有侷限或終點,未來,我們希望能與更多的作者、創作者合作,激盪更多出版的可能,創造更美好的閱讀感悟。

更多文章請至【愛在三采閱讀】

Just For You

Just For You