真正的問題往往在於我們耗費許多力氣去壓抑情緒、控制情緒,卻鮮少或不願去認識情緒的本質究竟是什麼。

「一名年逾七旬的老婦人,深夜以利刃殺死睡夢中的丈夫後,吞下大量安眠藥試圖自殺……」一則社會新聞驚動了純樸小鎮。記者訪問鄰居時,鄰居們無不感到詫異,紛紛表示,這名婦人多次獲頒鎮上模範母親的殊榮,是大家眼中的好媳婦、好媽媽,甚至是不可多得的好婆婆。突然做出這樣的舉動,是大家始料未及之事。

「打從15歲嫁進家門開始,丈夫就只顧著在外玩樂,家裡大小事都要她來張羅;婆婆對她很苛刻,一出錯就會被婆婆和妯娌揶揄;孩子相繼出生後,經濟更是拮据,生活過得很辛苦……」一個與她情同姊妹的老鄰居在受訪時如此感嘆,卻也讓這看似冷血的舉動有了一絲線索。

原來,這個當年未滿15歲、正值青春年華的女孩,在連「婚姻」是什麼都還無法理解的階段,就被迫要放棄朋友、夢想與其他需求,一肩扛起一個陌生家庭大大小小的瑣事。不僅要獨自面對長輩們的批評與指責,過程中,先生也沒有提供任何支持;在兵荒馬亂之際,肚子裡的女兒就呱呱墜地,使原本拮据忙亂的生活顯得更加艱困。

因為添的不是男丁,她沒能好好地坐月子,時常到了半夜還獨自忙著家事。她不敢期待明天會更好,只希望未來的日子不要更煎熬。後來,她又陸續生了三個孩子,日子卻沒有像她所想的那般逐漸好轉。她總是記得出嫁那一天,母親在自己耳邊的提醒:「生活再怎麼苦,牙一咬就撐過去了。」

多年後,婆婆去世,他們也搬到外面居住。當她好不容易累積了一些財富、不必再終日忙於工作,很多事情卻已回不來了——她因為長年的疲累而病倒,身邊的孩子長大後一個個因為就學或工作而離家,唯一不變的,是老公依舊深夜才現身,一回家就是渾身酒氣。

直到某個晚上,丈夫又因為賭博輸錢而拿花瓶砸她,望著鮮血從那歷經風霜、布滿皺紋與傷口的手掌流下,她嘆了口氣,下定決心親手結束這幾十年的悲慘命運……

「壓抑」這顆未爆彈

類似前述的社會事件時有所聞,而那些沒有反擊,選擇持續扮演大家眼中期待的角色的人,肯定多到難以計數。每次看到類似的社會事件,我都覺得這些憾事並非「突然發生」,而是「終於爆發」。

或許有人會認為以前那個年代的女性就是如此:「那是傳統文化所致,無須過於訝異。」但我在諮商時卻發現,縱使有些女性長輩提到這些經歷時,會覺得自己本來就有責任,或為自己撐過那段日子感到驕傲,卻也因為心裡的那份苦總是無處可說而選擇忽視,選擇告訴自己那無所謂,選擇冰封。到最後連自己都忘記這些往事。

在心理治療裡,這個過程叫做「壓抑」(repression)。因為不被允許,因為不知道如何處理,因為無處發洩,所以選擇抑制內在難受的情緒。

在過去,人們最常把「委曲求全」、「報喜不報憂」等字眼掛嘴邊,說久了、聽久了,不自覺就將這些態度奉為圭臬,將所有的委屈與痛苦往肚子裡吞,負向的情緒就這樣有進無出,經年累月地堆積在體內。最後,我們寧願在夜深人靜時獨自舔舐傷口,也無法在他人面前坦露自己的難過。

人的心靈空間是有彈性的,這個彈性會幫助我們在遭遇相當程度的不舒服時維持正常的生活功能,經過消化與抒解後,重新騰出接納其他情緒的空間。然而,即便是一個彈簧,若長時間處於緊繃的狀態,久了也會失去彈性,成為一捆沒有作用的廢鐵。

大量壓抑的負向情緒像是沉積在水庫底部的淤泥,長年堆積的情緒不但會破壞水庫的蓄水能力,巨大的負能量可能會在一場大雨後,如潰堤而出的洪水般沖破堅固的防線,使我們失序,做出後悔莫及的憾事。最後不是傷害自己,就是傷害別人。

不過,這個比喻還不夠精確,因為水庫的水量還可以加以調節,人的情緒卻難以隨心所欲控制。

我常聽到人們既挫折又自責地說:「我已經盡力了!我時時刻刻都提醒自己要努力克制自己的情緒,但有時候還是會忍不住爆炸、失控。」「問題一定是出在我還不夠用力控制自己的情緒,或者,我還不得要領……」

我們很用力,卻總是很難控制自己的情緒。為什麼會這樣?

因為,真正的問題往往在於,我們耗費太多力氣在壓抑情緒、控制情緒,卻鮮少去認識情緒的本質究竟是什麼。

與情緒安然共處

壓抑並非全然有弊而無一利,事實上,它可以幫助我們在某些時刻不必直接面對那些不舒服的感受,等到比較放鬆或有能量的時候,再來處理這些不愉快的事情或情緒。但是,如果只想要全然的愉悅,不想接觸難受的情緒,那麼漸漸地,我們會以各種逃避、扭曲或否定的方式來處理那些不舒服的情緒感受。

那些我們不想面對的情緒不會就此消失,相反地,它們會轉化成各種形式持續出現在生活中,干擾我們的作息,例如身體某些部位出現疼痛、免疫力下降、睡眠困擾、焦慮或憂鬱等身心症狀。

此外,當我們否定了自己真實的情緒,也等於否定了自己所遭遇或觀察到的現象,而這會讓我們距離真實的自己愈來愈遠。

我們不是被情緒綁架的人質,情緒當然也不是令人聞之喪膽的冤親債主,它是一種身心狀態的呈現,我們的情緒會忠實地反映出當下的所知、所感與所想。我們很難直接左右情緒,但可以與自己的情緒和平相處。愈是願意靠近情緒,就愈能夠安然地與它共處。

在這裡,所謂的相處是指「理解」與「接納」:

• 理解

了解情緒沒有對或錯,重要的是,我們要從情緒中看見自己最真實的樣貌。包括探見自己的需求,覺察曾經受過的傷害,再漸漸從中找到更適當的表達與抒解方式,進而減少失控、崩潰的頻率,不再害怕自己的情緒。

• 接納

接受情緒的存在。它跟呼吸與心跳一樣,是一種隨時隨地都在發生且無可避免的狀態。接受自己的情緒,也等於接受自己內在最真實的樣貌,而這也是通往自己真實樣貌的重要道路。

雖然我們努力的方向並不是直接去控制情緒,但透過真正的理解,以及沒有評價的接納,能讓我們更知道如何與情緒相處,間接達到讓內在更穩定的效果。這樣的過程是種間接改變,卻也是最有效的方法。

情緒覺察

1. 當我們習慣將委屈與犧牲當作生活的美德時,也將同時吞下過量的負向情緒。

2. 過度壓抑負向情緒將會破壞心靈的彈性,造成身心受到傷害,還可能做出失序的破壞行為。

3. 壓抑與控制,無法幫助我們真正理解情緒、與情緒和平共處。

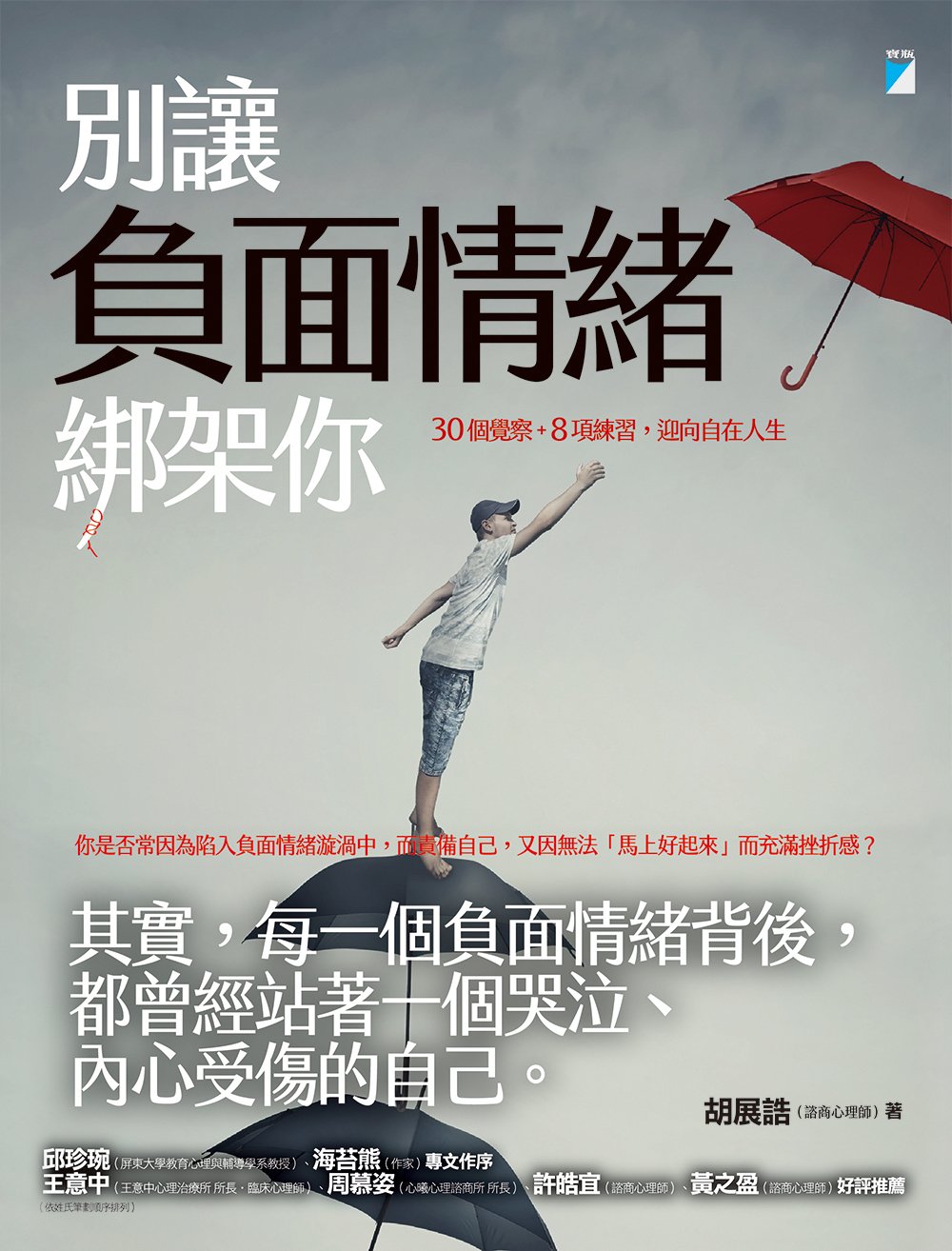

(圖片來源:Pakutaso)

(原文刊載於胡展誥《別讓負面情緒綁架你》一書/寶瓶文化出版)