他活得小心翼翼,因為害怕違反父母的期待或要求。一旦違反,就會導致自己不被喜歡、被排拒,甚至被拋棄。

「你真的很奇怪,連外面餐廳的餐具、桌椅,也要擦成這樣。這家餐廳明明就很乾淨啊。」先生受不了太太一進餐廳,就拿紙巾擦個不停。

「外面的餐廳當然都是髒的啊,裡頭有多少細菌都不知道。如果現在小孩不養成好的衛生習慣,什麼時候才要養成?來,小傑,手伸出來……」太太絲毫不理會先生的抱怨。

小傑正想伸出手,但當他看到生氣的爸爸時,他猶豫了起來。沒伸出手,媽媽會不滿意,但伸出手,小傑也很害怕,因為他見識過爸爸在外隱忍怒氣,回家後動手打人的模樣。

左右為難的男孩

小時候,當他一不從媽媽的願,就會被媽媽指責:「你這小孩怎麼這樣?」但爸爸卻會轉頭對他說:「你別聽她的,你媽不過是一個自以為是的女人!」他看向右邊的媽媽,又看向左邊的爸爸,他不知道自己到底應該聽誰的,他多希望自己不需要做這樣的決定。

他覺得從來沒有人關心過他是怎麼想的。在父母的角力中,他很害怕衝突,也很害怕父母對他的指責。他無法承受父母搖頭、對他失望的樣子,所以他一直很努力上進,極力排除這種感受。總是夾在父母中間的他,對於父母之間的冷嘲熱諷,雖然已經習以為常,但對他們不斷的衝突,卻感到厭煩。

矛盾、壓抑的男人

當他漸漸長大,他期許自己能常討女友歡心,但當女友對他有所要求的時候,他心裡卻有一個很大的矛盾,也就是「一方面想滿足女友,但另一方面,卻又害怕被女友控制」。

他常常壓抑著自己的怒氣,想處理自己說不清楚,也講不明白的煩悶感,但卻非常困難。他忍著不說,因為他想當一個有風度的男人。

在一次出遊中,女友要求他洗完手腳後再上床睡覺。他瞬間覺得女友在排斥他,嫌他髒,他油然而生一股莫名的怒氣,想起當年媽媽嫌爸爸的情景,他站在床的那一頭,失控地對女友怒吼:「我是有多髒?你是又有多乾淨?」他猛一回頭,看見女友驚嚇、無辜的臉,才發現自己居然和當年的爸爸一樣失控。

我們在原生家庭受的傷

夫妻之間的日常,通常不像童話故事中的幸福、美滿,有時甚至常常感覺一下在天堂,一下在地獄。

曾有人說:「男人因為害怕被女人放到子宮裡控制,所以給女人一個孩子,讓女人去忙。」當一個男人挑剔女人、嫌棄女人,其實有時是源自於過去被母親叨唸、被媽媽要求時的回擊;而有時候是希望女人可以為他所控制,永遠崇拜他,不要嫌棄他。

若是表現在性方面,如果被叨唸的男人常感到自己表現得不夠好,為了不讓女人有機會嫌自己,就不給女人性或性高潮;而女人,為了不讓男人得逞,就在生活細節中有更多的掌控,例如環境的整潔、孩子的一切等,雙方都對彼此不滿意,自然也無法面對這樣失焦的溝通。

而當以這樣的狀況呈現在管教孩子上時,就會變成「誰比誰行,誰能制住誰」的優越感之爭,也可能延續戰火,變成誰比較會籠絡孩子、孩子比較聽誰的話。在大、小紛爭中,不斷讓孩子選邊站,讓孩子為難。

當孩子成為夾心餅乾

家族治療大師卡爾‧華特克(Carl A. Whitaker)曾說:「在婚姻關係中,會遇到許多過渡時期,這些過渡時期往往讓夫妻雙方都難以招架。觸礁時,他們如果不是一起成長,就可能是漸行漸遠,從來沒有中間路線。」

當夫妻失和的時候,家庭裡的規則就容易有兩套標準,甚至有更多意見在其中干涉著。

如果我們先排除阿公、阿嬤的介入,單就夫妻間的立場不一,例如一方常以訓斥的方式對待孩子,但另一方卻反對這樣的方式。在這樣的狀況下,孩子其實是非常兩難的。有可能最後教養出「異常聽話,卻無法獨立自主」的孩子,或「異常不乖,讓父母身心俱疲的孩子」。不過,這兩種類型的孩子也可能同時出現在手足之間,其中一個特別聽話,另一個卻特別反骨。

但是,這兩種類型的孩子,都有一個令人心疼的共同點,就是他們都在幫助父母解決父母之間失和的問題。

在孩子的發展中,他們會經歷兩個「自主的階段」。第一個是三到六歲,他們開始事事想要「自己來」,學著父母的日常動作和習慣,這與他們想突破自我有關。也由於三到六歲的孩子,正處在學習「判斷是非對錯」的階段,所以當他們有穩定的父母,自然就可以學會哪些事情可以做,哪些事情不可以做。

至於失和的父母,因為他們常將心力放在另一半身上,所以無法注意到孩子需要的引導,甚至我們還常看見當一對夫妻在爭執誰對誰錯時,他們反而回頭問孩子的意見,或要孩子立刻選邊站。

父母瞬間變成了孩子,孩子變成大人或家事庭中的法官,但事實上是沒有實權的人質,最終只得淪為家庭紛爭裡的傀儡,因為他們根本還沒發展出健全的自我。

無法活出自我的孩子

這類型的孩子,他們的情緒常常與父母的情緒混淆在一起。他們做事時,很難想到自己的心情,更遑論想到立場和權益。

某些孩子,性格較為優柔寡斷,就很容易把別人的事當作自己的事來處理,從沒考慮自己的感受或需要。他們往往活得小心翼翼,因為害怕違反父母的期待或要求,一旦違反,就會導致自己不被喜歡、被排拒,甚至被拋棄。

孩子的第二個自主和建立規矩的階段,大約是六歲時,此時的孩子已經可以聽得懂一些道理,所以建議父母在教導這階段的孩子時,必須對孩子解釋清楚「為什麼這件事不可以做」,而不是只情緒化地說:「你為什麼要讓我失望?」「我不要你了!」「你不是我家小孩……」這種模糊的訊息。

因為這種訓斥的方式,會讓孩子待在罪疚感裡,他們只知道自己讓父母不高興了,但卻無法以客觀的訊息,來理解他們做錯了什麼事,以及父母為什麼生氣。

當孩子無法消化這些內在的困擾,他們的反彈有時會反映在生理上。例如,我們會看到「震怒型的父母」,他們往往有「咬指甲/尿床的焦慮型小孩」,或「火山爆發型的情緒化父母」,有著「常常體弱生病的孩子」,這些都是在父母失和的狀況下,延伸到孩子身上的問題。

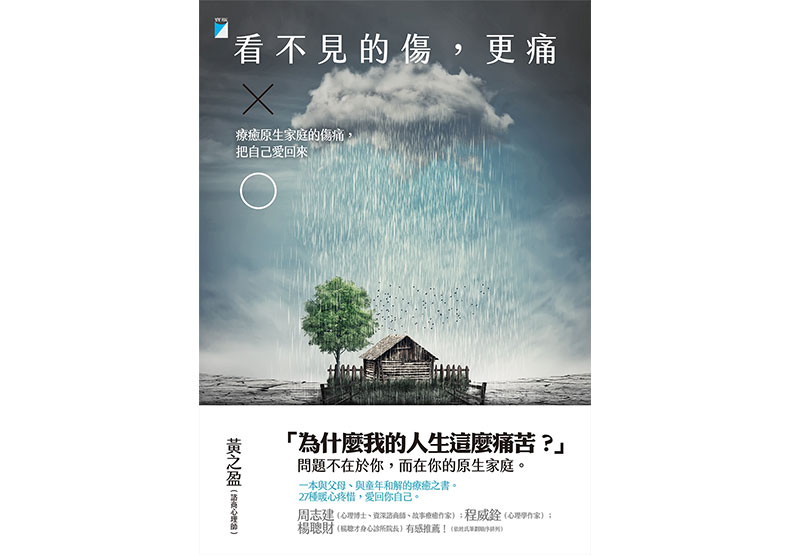

(本文作者為諮商心理師。原文刊載於黃之盈《看不見的傷,更痛》/寶瓶文化)