建立心理界限一直是很多人的困擾,生活裡若無界限,會讓人感到壓力、委屈,不論工作上、家庭中或情感裡,都容易感到無力又充滿罪惡感。

有時候,你會想,是不是早點告訴對方你的感受,就不會演變成這般局面?你處在一段不平衡的關係裡,你說你用盡了暗示,希望對方不要太過分,對方依舊得寸進尺。當最後一次對方惹怒你,像是壓垮駱駝的最後一根稻草,你憤而切斷情誼,而且總是決定跟那個人老死不相往來。你說,你是覺得心死了,才會爆炸開來。然後,你忍不住怪罪自己,卻又氣對方為什麼沒有看到你已經很痛苦、很委屈,甚至給他一些暗示了,怎麼他沒看懂?

身為「關係劊子手」的罪惡感

想想,有時你還是會捨不得失去這段關係,雖然你被壓榨得難受,但偶爾還是會想起對方對你的好,你又陷入自責,對自己這個「關係劊子手」充滿罪惡感,接著又開始懷疑:「像我這樣的人,真的有朋友嗎?」、「像我這樣的人,是不是一個人比較好?」、「我是不是不值得別人對我好?」而跌入深層的孤單、沮喪與懊悔之中。

親愛的,其實我們早該在關係裡設立界限了。設立界限不是要限制對方,也不是為了拒絕對方而拒絕,是為了保護關係,讓關係可以持續進展下去,唯有平衡的關係才能既長久又開心。如果我們無法適時拒絕,或告訴對方我們的感受,終將癱瘓關係。

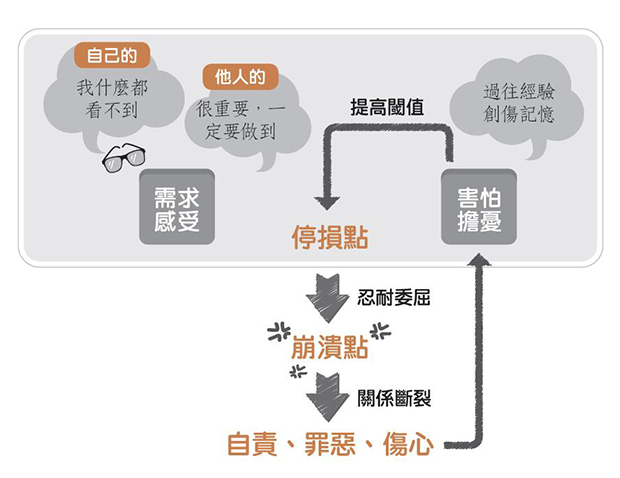

可是話說回來,我們可以感受到在關係中相處的痛苦,但為什麼無法適時設下停損點呢?搭配圖片,就能更清楚整個心理歷程。

停損點與崩潰點

設立心理界限中,停損點的概念很重要,就是你開始感覺哪裡不對勁,感覺不舒服,並且覺得對方的行為使你受傷,就應該要設下停損點。但總有許多原因阻礙我們,導致對方在關係中將許多事情視為理所當然,之後得寸進尺,直到你的身心枯竭崩潰為止,因此我把它稱為崩潰點,也就是你已經不想再去管他怎麼想,你已經對他心死,只想透過結束關係來終結身上的痛苦。

無法設下停損點的三種現象

設下停損點的重要用意,在於清楚讓對方知道,你想要怎麼被對待,以及對方跟你相處的模式已經讓你感到不舒服。繼續這種模式下去,你會倍感痛苦,所以你需要幫自己停下「模式」,而非停下「關係」。然而,我們往往以為,停下「模式」就等於終止關係,便一直拖延到我們無法負荷為止。例如:另一半經常對你說:「你就是這麼笨,什麼都做不好。要不是因為我,還真不知道你怎麼過生活!」這類具貶低意味的字眼,不僅令人喪失自信也會強烈自我懷疑,還會降低我們對他的愛與付出,強化對關係的不信任和痛苦。

我們要停下「模式」,設下停損點時,其實並非向對方設限,而是對自己設限,對自己在關係中的投入和付出設限,讓對方知道,如果再繼續貶低你,你不會再用如同過往一樣的方式對待他。

可是,阻礙我們設下停損點的有三種現象:

1. 無法清楚自己的真實需求和感受

太多人因過往的感受被否定與壓抑,經常懷疑自己的感受。「我這樣想是對的嗎?是不是太自私了?」這往往是面對關係不舒服時,腦袋裡所冒出來的話。當我們不懂自身的感受,就不會知道自己想要被對待的方式,可能我們會說:「你這樣說話很難聽」,但卻無法明確說出,你希望對方怎麼跟你說話。

我們時常會對自己的需求有羞恥和罪惡感,好像那是貪心又自私的行為。但長期的需求匱乏,只會讓我們在關係裡變得畏縮和抗拒,甚至會有攻擊性,最終還是破壞關係。

2. 對方的需求比較重要

優先照顧對方的需求或認同對方,拿對方的話語鞭打自己,相信自己就如同對方所說的模樣,或無法忍受對方對自己不滿意,而努力迎合他人的需求,拋棄自己的感受。過度為人著想和體貼,成了侵蝕關係的毒藥。因為,真正讓我們不快樂的,是我們以為,讓對方快樂,我們就會快樂,但卻忘了一個前提是,若我們還不夠清楚自己也還不夠穩定,一味付出只會帶來更多委屈和不公平的感受。

3. 被過往的情緒困住

當我們在關係中失去過,沒有處理完的難過和受傷,會轉化為後續面對關係的恐懼與擔心,導致我們也一直在擔心跟害怕──會不會我說出需求就會被討厭、被拋棄?會不會我對他生氣、不滿,他就再也不愛我了?

無論是失去過,或者過往照顧者的情緒特質不穩定,都特別容易形塑出我們在關係中的不安全感,帶來討好或經常性憂慮的特質。而這些卡住的情緒也影響著前面兩點,讓停損點一直被錯過。

可是呢,親愛的,錯過的停損點,最後還是會直逼崩潰點,也就是,當我們不懂得設立界限,還希望對方喜歡我們,或者希望維持關係時,我們就算是「夠好的人」,最終還是無法好好維繫住關係。而崩潰點的發生,讓人自責、罪惡和傷心,強化負面情緒的累積,也強化對關係的恐懼和憂慮,我們更因為這樣而不願意失去關係,提高了對停損點的閾值,延長下一次在關係中所忍受的時間,直到真的再也無法承受而崩潰為止。

所以,覺知到停損點以及自身的需求和感受,非常重要。我們為他人著想卻忽略自身情緒,其實在人際相處裡仍有某部分的幫助,也就是在這過程中,我們得到渴望的「被認可」與「被需要」,會讓我們自我感覺良好。但肯定來自外在,會容易產生匱乏,也容易被他人利用或情感剝削。

(作者為諮商心理師。原文刊載於吳姵瑩《關係界限》/遠流出版)

.jpg)