就讀國小二年級的阿文常常被媽媽責罵,因他總是時不時用力眨眼、張嘴、縮鼻、聳肩抓癢,或常常清喉嚨的動作。每當媽媽很生氣地罵他時,阿文反而更緊張更控制不住自己,甚至連學校同學都嘲笑捉弄阿文。原本媽媽以為阿文是感冒或過敏,但怎麼吃感冒過敏的藥都沒有好轉,後來鄰居提醒媽媽說這可能是妥瑞症,需要去看醫師。經過醫師詳細地跟媽媽解釋妥瑞症的表現及該注意的事項並定期固定回診透過中藥、針灸治療,除了媽媽對阿文的怪表情及怪聲音多了一份包容理解,少了一份責罵,阿文的症狀也漸漸沒這麼嚴重,學業成績也進步神速。

妥瑞症是一種腦神經精神功能障礙的疾病,發病的患者大多數是小孩子,正值學齡期,其中兩大特徵是「怪動作」和「怪聲音」表現明顯。 「怪動作」症候包含如:皺額、眨眼、咬唇、縮鼻、露齒、點頭、頭部不時晃動、扭頸肌、聳肩、手或腳抖動、足軟走路如欲傾倒等;「怪聲音」症狀包含:清喉嚨、鼻吸氣聲、哼氣、反覆咳嗽,嚴重時出現如:聲語症如狂叫、狗吠聲、或穢語、詞字。

當「怪聲音」的病患出現在公共場所,因無法控制聲音的產生,常會引起其他人注目的眼光。其中尤其「穢語症」家長要提防病兒在街上罵人而被路人毆打,因此有些家長或老師會教病人戴口罩隔音;另外妥瑞氏症與巴金森氏病的患者都顯現「震顫抽搐」,都有相仿彿的症狀。但妥瑞氏症的初發作是在小孩時期,約2歲到12歲之間,沒有到20、30歲以上才初發病的。

本病在台灣早期民俗,以閩南語稱之為「著猴」一詞;在中醫可歸屬「肝風、目連剳、痙病、慢驚風、煩躁」等病名。中醫古籍之相關描述散見於各章書,其中《醫宗金鑑》論述「幼科驚風八候」為搐、搦、掣、顫、反、引、竄、視,將腦神經病變的症狀描述得淋漓盡致。

有一些類似的病症描述,譬如「心藏神,心病故主驚也。肝屬木,肝病故主風也。若心熱肝盛而觸驚受風,則風火相搏, 必作驚風之症。」;「驚風八候為搐(胕臂伸縮)、搦(十指開合)、掣(肩頭相撲)、顫(手足動搖)、反(身仰向後)、引(手若開弓)、竄(目直似怒)、視(睛露不活)」。又論「風因汗出脫衣,腠理開張,風邪乘隙而入,發時目青面紅,手如數物。」 在中醫歷史文獻中,有許多疾病的症狀描述也有和今日妥瑞氏症候群相類似者。如宋朝醫家錢乙曾論述小兒「目上竄」、「肝風則目連劄,目熱則目直,心熱則搐」、「急驚為陽盛陰虛,熱極發搐」。

自從發現妥瑞氏症候群後,經過120年,西醫的內科治療仍不盡理想,尤其是聲音型的不自主更是難以控制。如常用藥Haldol、Clonidine 等,服用這些藥物後有令人記憶力及創造力變差、嗜睡乏力等,甚至部分患者會有恐慌感。所以部分患者轉求助中醫,透過服用具有「寧動」功效的中藥,如:天麻、鉤藤具平肝熄風之效;龍骨、牡蠣可重鎮安神;芍藥、甘草有調和氣血止痙之功;黨參、麥冬、五味子助益氣生津,並隨病人的兼證變化作部分藥物的調整。

經臨床觀察在患者服用中藥的過程中,不致使小孩看起來遲緩,也不會使食慾變差、阻礙發育,且不至於影響睡眠或產生藥物成癮性,無副作用,症狀也漸漸趨於穩定,課業表現良好。

保健按摩穴道

• 百會

位置:頭頂正中線前髮際後5寸處,約當兩耳尖直上頭頂中央。

功效:平肝熄風,安神,醒腦,開竅,明目,升提陽氣。

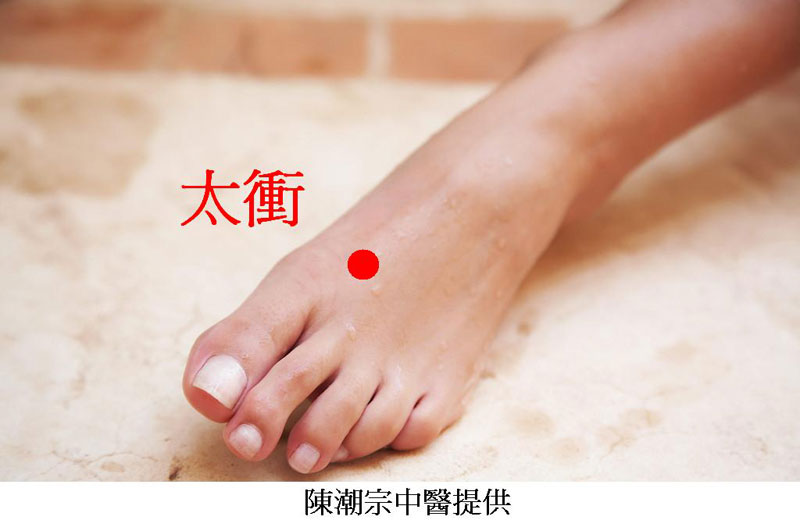

• 太衝

位置:足背第1~2跖骨間隙的後方凹陷處。當行間後二寸。

功效:平肝熄風、清熱利膽、明目、小兒驚風,癲狂,癇證。

用手指的指腹,或食指、中指關節,均勻輕柔地施力按壓穴道,可持續按壓5-10秒,按壓時配合吐氣,慢慢放鬆,配合吸氣。再重複按壓。每回重複5-10次,每天早晚各一回。

(首圖/Pixabay cegoh)

(本文作者為台北市中醫師公會名譽理事長、台灣中醫美容醫學會理事長、陳潮宗中醫診所院長)