讓肉變「熟」,象徵著用「熱」使蛋白質變性(denaturation),因為熱會改變蛋白質的結構。

各家雞排店口味不同的關鍵因素,取決於醃漬料與外裹粉的配方!

與鹹酥雞、珍珠奶茶並稱「台灣新三寶」的炸雞排,不只在台灣每過幾個轉角就有一間雞排攤,近幾年也在國際上颳起炫風,從中國、新加坡、澳洲、加拿大,都陸續有台灣炸雞排店開張,可說是當紅的「台灣之光」。為什麼雞排那麼好吃,讓人一咬就停不下來?《食力》特別邀請擅長以科學的觀念拆解烹飪原理、著有《廚房裡的美味科學》一書的章致綱老師,從物理、化學的角度分析雞排油炸過程的變化,帶你一探究竟—雞排為什麼那麼好吃?

「 熟成 」是讓肉質更柔嫩的秘密!

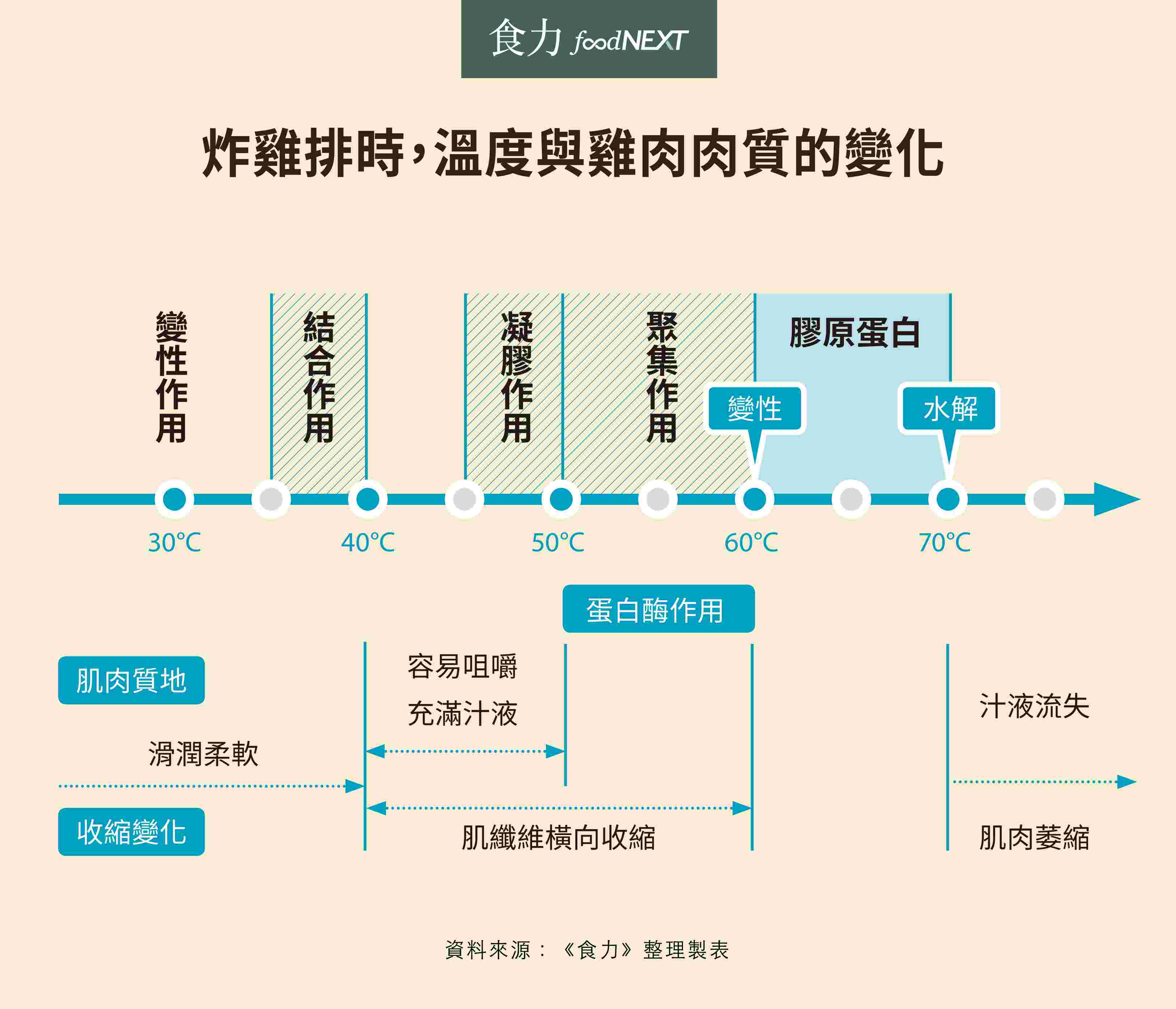

我們都知道要讓肉變熟必須以高溫加熱,而以科學角度來看,讓肉變「熟」,象徵著用「熱」使蛋白質變性(denaturation),因為熱會改變蛋白質的結構。

以炸雞排來說,只油炸一次,代表以高溫、長時間將雞排由外皮的裹粉到雞肉中心直接加熱到熟,是一般料理時常見的方法,但雞肉可能會因長時間處於過高的溫度,而讓水分流失。

若是將雞排先以高溫、短時間油炸,此時外層的裹粉已經炸熟了,內部雞肉的溫度則約在50~60°C左右,恰好為蛋白酶作用最旺盛的時間,此時稍微靜置讓蛋白酶作用,將雞肉慢慢悶熟,可使雞肉更緊實以鎖住水分,讓口感更加柔嫩多汁。

(文/黃宜稜)

專欄介紹:

食力於2015年10月正式開台。創辦團隊是一群媒體工作以及對食品科學與知識推廣有熱情的人。我們要重新建構民眾對食的信任,把過去被恐嚇、被誤解、被斷章取義的食品安全事件,用正確、知識與理性的角度,提供給閱聽大眾,讓「事實」能真正被看見。「報真導正」四個字,我們所寫,我們負責,更希望你們看到。