當十幾個台灣友邦在聯合國發言聲援台灣,當川普誇口說他是有史以來做得最好的美國總統卻引來台下各國一陣笑聲時,你知道促進健康也是聯合國大會中重要的議題嗎?美國有線電視新聞網(CNN)在2018年9月27日的報導指出,根據最新的分析及預測,超過半數的聯合國國家將無法履行他們在2015年簽定的永續發展目標之一的承諾—以2015年的數據為基礎,在2030年之前,減少1/3因癌症、心臟血管疾病、慢性呼吸道疾病以及糖尿病的非傳染性疾病(Non-communicable Diseases, NCDs)所造成在30~70歲之間早死的機率。

數據顯示,全球每10個人死亡之中,就有7個歸因於NCDs,而在所有NCDs中,約80%的死亡是由於癌症、心臟血管疾病、慢性呼吸道疾病以及糖尿病這四項非傳染性疾病(以下簡稱四項NCDs)造成的。2016年全球死亡人數5700萬人中,有接近4,100萬人(71%)死於NCDs,而當中有1700萬人屬於提早死亡(premature death),也就是在70歲之前生命就結束了。減少1/3因四項NCDs死亡(佔所有NCDs死亡的80%),意味著每年全球約減少500萬的死亡人數。

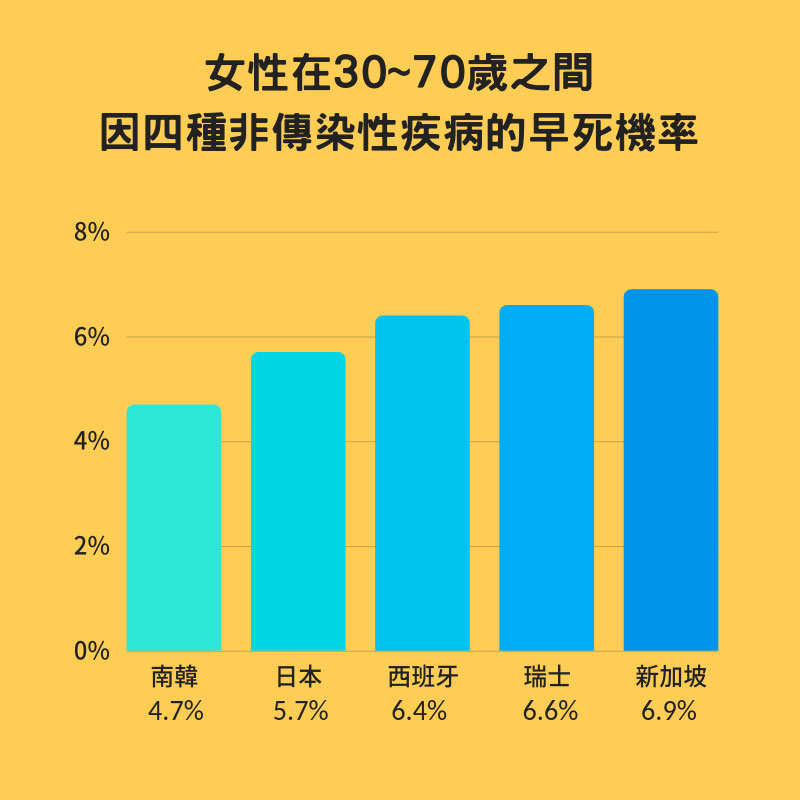

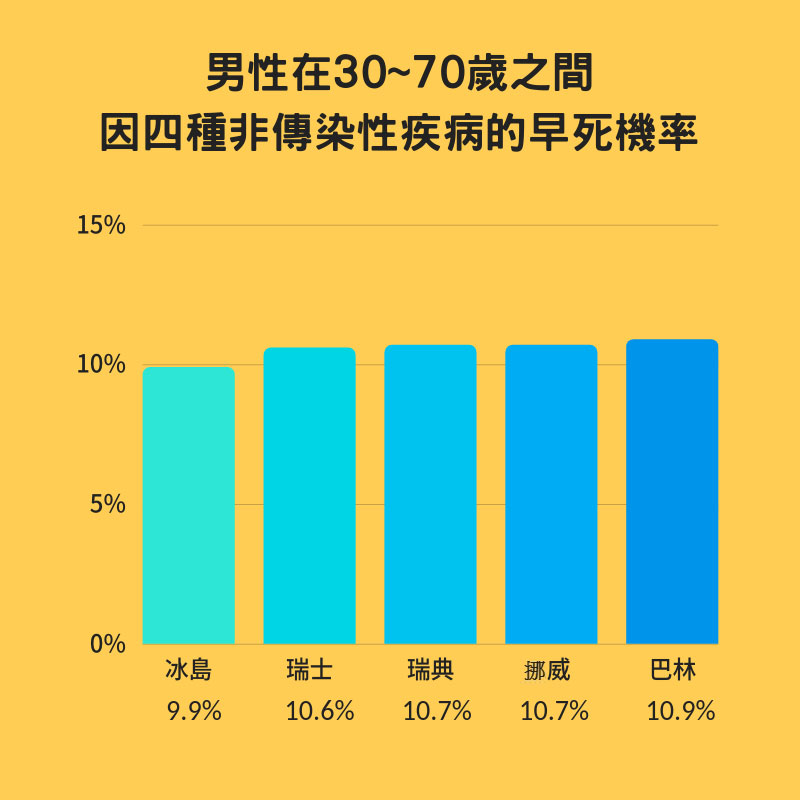

聯合國193國在2015年簽署的永續發展目標,總共有17項,其中包括消除貧窮、零飢餓、優質教育、清潔飲水及衛生設施、性別平等、永續城市以及健康幸福等等。聯合國大會依規定每年召開一次,大約在9月中旬開會,12月底前重大會議結束。2018年大會開會前夕,9月21日倫敦帝國學院(Imperial College London)公共衛生教授艾沙堤(Majid Ezzati),在《刺胳針》(Lancet)期刊上發表的文章指出,研究人員根據186個國家在2010年到2016年死亡人數的變化,預估在2030年各個國家達到目標的狀況。在女性方面,只有35個國家(佔186個國家的19%)預期能達標,包括南韓、新加坡、盧森堡、挪威、紐西蘭等國。在男性方面,也只有30個國家(16%)預期能標,包括冰島、瑞典、瑞士、挪威、巴林、日本、南韓等國。

另外,在2040年之前,也就是比原訂計畫延遲10年,也有50個國家(27%)的女性早死機率及35個國家(19%)的男性早死機率將會達標。如果這些國家能積極採取相關措施,讓早死機率下降的趨勢些微加快,就有可能趕上進度並在2030年之前達標。然而,仍有15個國家(8%)的女性及24個國家(13%)的男性早死機率自2010年以來一直處於停滯或惡化的狀況,在這些停滯或惡化的國家中,美國是其中唯一一個富有的國家,真是糟糕。那些未能在2030年達成目標的國家,主要是受吸菸和飲酒人口太多、血壓控制不良、公共照護系統欠佳以及社會不公平等因素的影響。

艾沙堤教授的報告進一步指出,在四項NCDs早死機率最低的10個國家中,只有南韓、日本、瑞士以及澳洲這4個國家,不論是男性或女性都能達到目標。其中,我們鄰近的南韓及日本表現如下:南韓男、女性的的排名以及早死機率(編按:排名由機率最低到最高)分別是第6(10.9%)、第1(4.7%);日本則分別是第8(11.2%)、第2(5.7%)。不管男、女性的早死機率,南韓都低於日本。而一如我們所知,女性因生活習慣比較健康,包括少吸菸、少飲酒、選擇健康飲食等因素,非傳染性疾病造成的早死機率遠比男性低很多。

圖/南韓女性早死機率世界排名最低。

至於美國跟中國這兩個全球最大經濟體的排名以及早死機率又如何呢?美國男性排名第53(17.5%)、女性第44名(11.8%),比起中國男性排名第80(19.8%)、女性第76名(14.1%)來的好一些。預估兩個國家都未能在2030年達成目標。而美國不只未能達標,還落到停滯或惡化的黑名單中,應該要更積極採取行動,迎頭趕上。艾沙堤教授指出,這份報告並非要一一點名並羞辱各國,主要的目的是希望各國負起責任,制定政策並採取有效措施,藉以降低非傳染性疾病的早死機率。

台灣雖然不是聯合國的會員國,但也列入了這186個國家的資料中,台灣的排名以及早死機率又是如何呢?男性排名第54(17.6%),只比美國(53名,17.5%)好一點。女性排名第26(9%),比美國的排名第44名(11.8%)佳。但是台灣無論男、女性都無法在預期的2030年之前達標,預估女性達標的時間落在2040年之後,而男性達標的時間則落在2031~2040年之間。

世界各國的排名順序及能否達標情況,女性詳見表一(女性詳細排名數據請點此),男性詳見表二(男性詳細排名數據請點此)。

表一▼

表二▼

2017年台灣死亡人數共17萬1,857人(相當每10萬人中729.6人),而65歲以下死亡人數占總死亡人數的28.1%,也就是台灣有超過1/4的人(4萬8,291人)死亡時還不到65歲,很令人驚訝吧!不說出來你不知道。但比10年前的32.8%進步了一些。台灣去年的十大死亡原因依次為(1)癌症、(2)心臟病、(3)肺炎、(4)腦血管疾病、(5)糖尿病、(6)事故傷害、(7)慢性下呼吸道疾病、(8)高血壓、(9)腎臟疾病、(10)慢性肝病及肝硬化。跟10年前的數據相比較,非傳染性慢性疾病全都位在10大死因之列,只是順序略有不同而已。而癌症及心臟疾病皆位居十大死因前2名。2017年因癌症死亡者的年齡中位數是69歲,也就是有一半的癌症死亡者是在69歲以下早死。而癌症死亡者之中,口腔癌、女性乳癌、食道癌與子宮頸癌的死亡年齡中位數又都低於69歲,其中死亡年齡中位數最低的是口腔癌以及女性乳癌,分別是59歲以及60歲。

癌症已連續36年位居國人十大死因第1名,因此潘老師要再次呼籲國人遠離菸、酒以及檳榔,注意健康飲食、規律運動、體重控制。另外,提醒大家要定期參加乳房X光攝影、子宮頸抹片、糞便潛血、口腔黏膜等癌症篩檢,來幫助早期發現、早期治療。

圖/定期健檢,早發現、早治療。

今年,WHO再次任命前紐約市長彭博先生(Michael Bloomberg)為NCD的全球大使,這是他繼2016年首次被任命之後,再度榮膺此重責大任。彭博先生承諾將推動健康城市夥伴關係以及鼓勵預防NCD的投資。會中,各國領袖同意採取行動以預防並打擊NCD,他們也一致同意利用健全的法律以及財政措施,例如限制酒精廣告、禁菸以及對含糖飲料課稅等等,以使人們遠離菸草、不健康的食物及其他有害的產品。如何有效地採取行動預防非傳染性慢性疾病,是當前台灣以及全球亟待解決的問題,除了能延長國人的壽命也能為每個家庭帶來健康幸福。期望台灣所有政府部門官員及國人能以此目標共勉之,潘老師這篇文章就算沒有白寫了。

(本文作者為陽明大學醫學院藥理學研究所教授)