朋友趕在過年前,裝修好新房子,把他住在老家的父親接來過年,這是他的一番孝心。沒想到老人家半夜起來上廁所時,因為不熟悉新居的格式,習慣性地右轉想進房間,結果一頭撞上牆壁,倒地不起。朋友非常的自責,後悔走廊的燈沒有亮一點,出了這個意外。

其實這與燈沒有關係,是習慣的問題。他們老家的格式是廁所在臥室的左邊,所以上完廁所,右轉回房睡覺。搬來新家之後,突然之間,要左轉才能進房門,一個做60年的習慣不容易馬上改掉,就出了意外。

通常一個舊習慣至少要一週後才改的過來,更何況,老人家是睡夢中起來,大腦的皮質還未完全清醒,幾乎是靠皮質下的自動化歷程在運作(習慣的定義就是一個已經自動化的歷程)。所以即使燈點的很亮,老人若沒有注意,還是會轉錯邊。

為什麼凡人都有習慣?因為習慣能節省大腦的能源。我們生活中60%的行為是習慣化的行為,因為大腦只有三磅,佔我們體重的2%,卻用到身體20%的能源,所以把習慣盡量習慣化,好節省能源。我們都有這個經驗:早上匆忙出門趕上班,走在路上想:糟了,煤氣關了沒有?門鎖了沒有?其實,不要回去看,絕大部分時候是關了、鎖了,只是這個動作已經變成自動化,不佔用大腦資源,沒有留下記憶痕跡,就不記得了。

有個實驗是給受試者看一張他從來沒有看過的圖片,同時用腦磁波儀(MEG)和功能性核磁共振(fMRI)掃瞄他的大腦。當眼睛接觸到圖片的那一剎那,所有跟這張圖有關的神經元:管顏色的、亮度的、直線的、橫線的、角度的神經元都活化起來了,大家一起來辨識這張圖是什麼。當第二次再給受試者看這張圖時,上次做的好的神經元大量活化,但它同時送出抑制的指令給其他的神經元:我做得好,讓我做,你們去做別的事。因為大腦資源不夠,一定要分工,才能用最節省的方式把事情處理好。所以在大腦血流量圖上就看到圖第二次出現時,用到的能量就比第一次少了一些。當第三次再看到這張圖時,能量又繼續下降,到第四次時,線條已經平下來了。也就是說,三次以後,大腦用來辨識這張圖所需的能量只有第一次的一半了。好像我們一旦學會了開車,以後就能駕輕就熟,一邊開車一邊說話了。

習慣化(habituation)是最原始的學習,再低等的動物都有,因為珍貴的能源必須留起來作逃命用,一再出現,不會危害生命的刺激就不去理它了,這就是「入鮑魚之肆,久聞而不知其臭」的原因。因此在人類社會中,不管哪個文化,都告誡父母要從小養成孩子的好習慣,因為長大後再去改它,是十倍力氣都不見得改的過來。過去認為孝順是把父母接去自己家中住,每天晨昏定省,承歡膝下。後來發現很多老人家住公寓不久就生病了,說是水土不服。水土怎麼會不服呢?不是還是在同一個島、同一氣候區嗎?這個不服就是舊習慣改不過來,生活不便了。

很多老人家安土重遷,不肯搬去和子女住,因老家住習慣了,半夜不開燈,都摸得到廁所,住熟悉的環境心理沒有負擔,心理沒負擔,人的精神就愉快了。

時代在改變,觀念也跟著要改,現代的孝順,不再是輪流把父母接到自己家中住幾個月,而是輪流到父母家中,照顧老人幾個月。老人家像是孔子說的「北辰」,本身不動,子女們像眾星拱月般,輪流回來老家伺候,這樣老人才能用最少的大腦資源,平安地活到老。

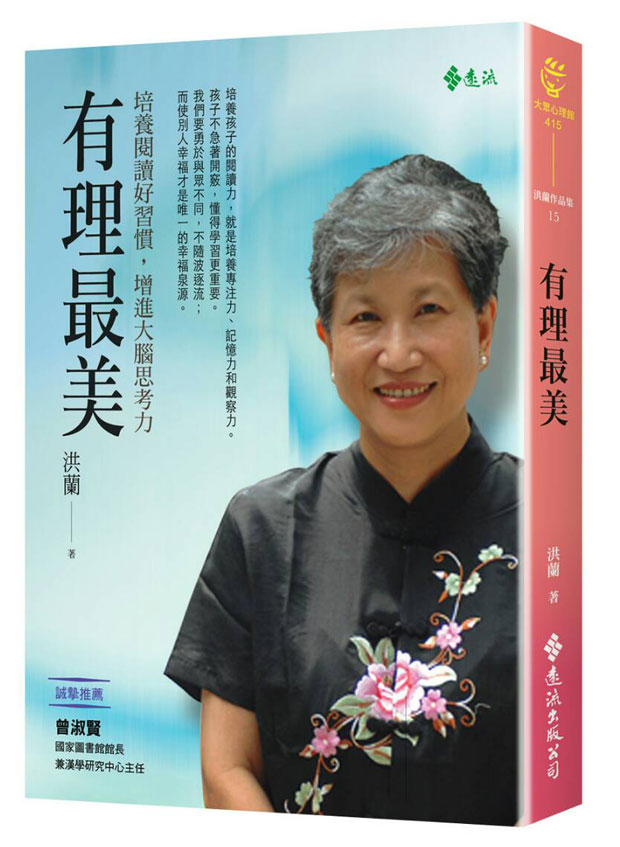

(本文作者為中央大學認知神經科學研究所教授;原文刊載於洪蘭《有理最美》一書/遠流出版)