近來,腦神經醫學與電機工程等跨領域間的合作,試圖開創出目前藥物無法解決的腦退化性疾病,研究人員分別運用電流來幫助各種類型的腦退化性疾病患者,譬如:針對阿茲海默症(Alzheimer's Disease)、巴金森氏症(Parkinson's Disease)等患者,讓目前尚無藥物可治癒的這類疾病,亮出一線曙光,雖仍無法治癒,但可提升生活品質。

大腦(Brain)是一個擁有九億神經細胞連接的複雜網路,自發育時期幹細胞的增生與分化,大腦所產生的感覺,其實都是透過物理刺激轉化成神經刺激後,再由大腦轉化為可以辨識的訊息,或是以電訊號的方式(例如電磁波) 造成「知覺」(Sensation)的神經衝動,產生相對應的「感覺」(Perception)。

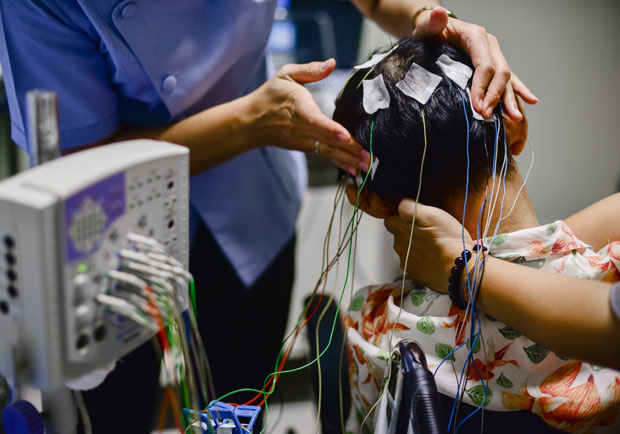

目前腦科學以功能性磁振造影、全頭型腦磁波儀、多頻道腦電波儀、多頻道顱內神經電位記錄儀等先進神經影像與功能檢查工具,進行神經及精神疾病相關之機理探討及臨床應用研究。這其中研究結合醫學工程、人因工程,並引入生物科技、電子、電機、資訊、機械、材料、微機電等領域的知識與工具,進行腦神經工程的基礎及應用研究 ,開發認知IT技術,發展一系列生理信號感測器及演算法,以探討人類在各種視覺、聽覺及動感刺激下的神經信號反應與大腦認知的相關性。

對於阿茲海默症,美國食品藥品管理局(U.S. Food and Drug Administration,FDA)諮詢委員會的一個小組,在今年3月21日開會討論由以色列公司Neuronix所研發的名為NeuroAD的機器,目前已被以色列、歐洲和亞洲批准用於醫療用途。

NeuroAD是運用於治療憂鬱症的跨顱磁刺激(transcranial magnetic stimulation;TMS)技術。TMS系統使用電磁線圈產生磁場,磁場是藉由電磁感應在大腦內部產生電流以刺激6個不同的大腦區域,包括與語音相關的皮質布洛卡(Broca)區域和韋尼克(Wernicke)區域。

NeuroAD能對患者進行認知訓練,包括與語言、視覺記憶、空間記憶和理解相關的認知訓練。治療持續6週,每週5天進行1小時,以加強大腦中的加強神經元和大腦區域之間的聯繫能力。

Neuronix執行長Eyal Baror表示,近來的臨床試驗和幾項研究顯示,該裝置為輕度到中度的阿茲海默症患者帶來有顯著性意義的改善。在研究中,患者更容易找到單詞、記住事物,完成日常生活活動。這些認知功能的改善持續長達1年,之後效益逐漸消失。

台灣陽明大學研究團對在四、五年前開始,研發出「穿顱超音波刺激」技術,以動物進行實驗,讓阿茲海默症的老鼠經超音波刺激,不僅促進腦部滋養因子分泌,阿茲海默症的症狀也明顯好轉。

超音波治療就像是「強迫腦部活化」,透過幫助腦部血管新生、促進腦部運動來減輕阿茲海默症症狀並延緩惡化,除了阿茲海默症以外,研究團隊認為也有治療、預防腦中風的潛力。

該研究是從去年9月取得衛福部食品藥物管理署的人體試驗許可,預計將再花4到5年時間,進行安全性、有效性等3階段實驗。

此外,波士頓大學新的研究發現,用輕微電流對60歲以上銀髮族的腦部做電擊,可改善一種記憶力,使其恢復到有如20多歲的情況,對於短期記憶受損的阿茲海默症患者是有提升生活品質的幫助。

這種治療是針對「工作記憶」(working memory),也就是在從事諸如心算之類的工作時,把資料記在心裡幾秒鐘的能力,對服藥、付帳、買雜貨或做計畫之類的活動非常重要。

波士頓大學視覺認知神經科學實驗室主管賴因哈特(Robert Reinhart)邀請42名健康良好、沒有認知問題的60至75歲長者,和相同人數的20多歲年輕人參與測試。長者被要求找出間隔3秒的電腦圖片中的相異之處,得分發現成績不及年輕人。

研究人員其後經由頭皮的電極刺激長者大腦的「前額葉」和「顳葉」位置25分鐘再做測試,結果發現他們「找不同」的速度和準確度均明顯改善,表現跟20多歲的年輕人相若,而且效果在50分鐘的測試都可持續。

原本測試得分最低的長者,經電流刺激大腦,其表現進步最大。賴因哈特說:「我們僅記錄測試的50分鐘數據,但我估計實際效果可以持續多個小時。」

這項研究利用布滿電極、能夠監測腦波的帽箍做電擊。研究對象起初會感受輕微震動、搔癢或刺痛,大約30秒鐘後皮膚就習慣電流,不再有感覺。研究人員希望藉著用電流刺激腦部前額葉皮質與左中上顳葉皮質,讓這兩個活動韻律失去協調的部位加強連絡,使其恢復同步。

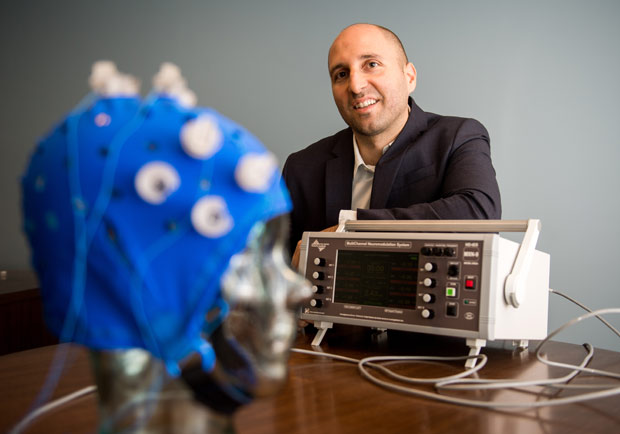

(賴因哈特與檢測帽箍;圖/Cydney Scott Boston University Photography)

在巴金森氏症方面,有1/4的患者罹病之後會有行走困難現象,通常是突然僵住並摔倒,目前還沒有任何治療方法,因此以電流刺激新發現的潛在影響被看好。新療法以電流刺激脊椎,以往受困在家的巴金森氏症病患現在可以重拾信心、較自由的行走。

加拿大安大略省倫敦市韋斯敦大學(Western University,原名西安大略大學)的教授賈格(Mandar Jog)對媒體表示,他的新療法嘉惠病患的規模將「超乎最誇張的想像」。

他說:「我們的病患多半已罹病15年,好幾年沒信心走路。看到他們從因為有跌倒風險而被困在家裡,到能出門去購物中心和去度假,是很棒的事。」

正常的行走涉及大腦指示雙腿移動,動作完成時收到訊號,然後才再發送下一步指示。賈格相信,巴金森氏症減少回傳大腦的訊號----打斷整個環節,造成病患動作凍結。他的團隊開發出來的植入物促進訊號交流,使病人能正常行走。然而,賈格也很驚訝該療法效果持久,即使取出植入物,不再給予刺激,仍有效果。

他相信,電流刺激重新喚醒自腿至大腦受到巴金森氏症損傷的回饋機制:「這是一個完全不同的復原療法。我們以為巴金森氏症患者的行動困難問題是因為從大腦到腿部的訊號沒傳過去,但情況似乎是回傳大腦的訊號減少。」

(本文作者為認知症整合照護專家,長照、認知症政策研究者)