「醫療促進溝通調解員」必須以不站在醫院立場的態度,去聆聽病方與醫方雙方所說的話,從一而終地擔任連結起雙方的角色。

某天,醫生一如往常詢問門診病患的症狀。問完診後,這位醫師認為目前最有效的處方,便是2個月前開始讓這位患者服用的藥物。正當醫生開好處方籤準備結束問診時,這位病患開始大聲抱怨。

「喂!醫師,您有沒有在聽我說話啊?如果只是機械式地隨便打張處方籤的話,那不就每個人都可以當醫生了嗎?醫師,您到底有沒有在認真看病啊?」

醫師聽完嚇了一跳。因為病患一家人都在他這裡看病,因此與這位病患應該有一定程度的信賴關係,為何病人有這樣的反應呢?

於是,醫生對病患說:「我當然有很認真在幫您看病啊!」然而,病患不僅無法接受,反而更氣憤地說:「再說,病人來看病居然要等那麼久,這醫院是到底怎麼回事?」因此,醫師又回說:「因為來看病的人很多,等待的時間當然也相對會變長啦!」沒想到這位病患更憤怒地抱怨:「剛剛護士叫我的時候也沒有看我一眼,根本沒把病患當成一回事!那種護士應該讓她走路才對。」

醫師一邊想著:「真奇怪!這位護士向來都深受病人的喜愛啊。」一邊跟病患解釋:「我們不能莫名其妙就炒她魷魚,但我會好好教訓她一頓的。」

沒想到病患的怒氣依舊沒有平息,反而堅持說:「我今天沒有獲得妥善的治療,所以我不會支付診療費用。」

這個例子裡,出現了雙向對立。針對病患的抱怨,醫生從醫方的立場去說明並說服患者。但對處於混亂與憤怒狀態下的病患來說,只有感覺到「自己被攻擊」、「醫生的藉口一堆」,因而更加深彼此的鴻溝。

那麼,我們假設如果是醫療促進溝通調解員來進行對應的話,首先,調解員盡可能先與病患一對一當面進行談話。偶爾會有醫療促進溝通調解員完全搞不清楚狀況而突然介入的案例。因此,在一般情況下,要先爭取與病患一對一會面的機會,並說明雖然自己是醫院職員,但也是連結醫院與病患之間的橋樑。

此時,病患可能會怒氣沖沖地說:「即使說居中幹旋,還不是醫院的人嗎?這醫院到底怎麼回事?」但是,之後的情況卻會截然不同。醫療促進溝通調解員與一般的醫師不同,並非以醫方立場去進行說明和說服患者,而是用心去了解與聆聽患者的主張與隱藏在憤怒背後的真正原因。

並非說服患者,而是傾聽與了解

憤怒是次要情感。在生氣的病患,內心其實隱藏著受傷的心情、悲傷、苦惱或是不安這些根本的情緒。憤怒只不過是這些情緒的一種表現方式而已。所謂的醫療促進溝通調解員,並非針對這種表面的憤怒做出反應或者進行說明、試圖說服患者,而是感同身受地去了解患者深層情感,耐心傾聽隱藏在憤怒之下的真正原因。

秉持這樣的原則去傾聽的話,患者對醫生的怒氣會逐漸平靜,並萌發「他雖然是醫院派來的,但有好好地在聽我說話」的信賴感。接著,患者便會察覺到自己的要求與問題的癥結,進而對醫療促進溝通調解員敞開心胸。

在患者「其實是最近醫師的態度有所改變。一個我們全家人都來找他看病的好醫師卻變樣了......」的發言中,醫療促進溝通調解員可以找出問題的癥結所在,並試圖提出更多問題。以「患者曾經認為他是一位好醫生」為出發點,進一步提出「以前的醫師是怎麼樣呢?」之類的問題。於是,患者說出了:「以前會關心家人的狀況,偶爾還會閒聊一下。但是,最近的應對變得很公式化。」的感受。甚至於還會出現「醫生是不是認為我病入膏肓沒得救了,才會放棄我了?」等展現出患者的恐懼與不安的發言。

因此,這位患者一直抱持著「被醫師棄之不顧的不安」以及「今後病狀發展的不安」。這天因為一點小事,讓患者對著醫生大聲地宣洩出了本身的「憤怒」與「抱怨」。之所以會出現「炒護士魷魚」或「不付醫療費」等言論,都是針對只會站在醫院立場「說服」的醫生所表現出的表面反應。

像這樣了解了患者內心真正的想法之後,醫療促進溝通調解員也要聆聽醫師的敘述。遭受莫須有罪名指控的醫師,也同樣受到某個程度的傷害。因此,醫療促進溝通調解員,也要像關懷病患般去聆聽醫師的心聲。如此一來,便可以挖掘出醫師內心真正的想法。

「2個月前有位門診醫師離職了,因此我現在還要負責看那位醫師的病人。本來就已經很忙了,再加上那位醫生的病人,讓我忙到一個頭兩個大。在逼不得已的情況下,我只好縮短每一位病患看診的時間。我想說跟這位患者認識這麼久了,交情應該很不錯。再加上,他的病情控制地得宜。因此,不自覺地縮短了看診時間。」

同時,也看得出醫師抱持著「既然我們彼此之間已經有一定程度的信賴關係的話,這位患者一定會明白『再忙,我也不會虛應故事。』『再忙,我也是很努力在看病的。』」的想法。

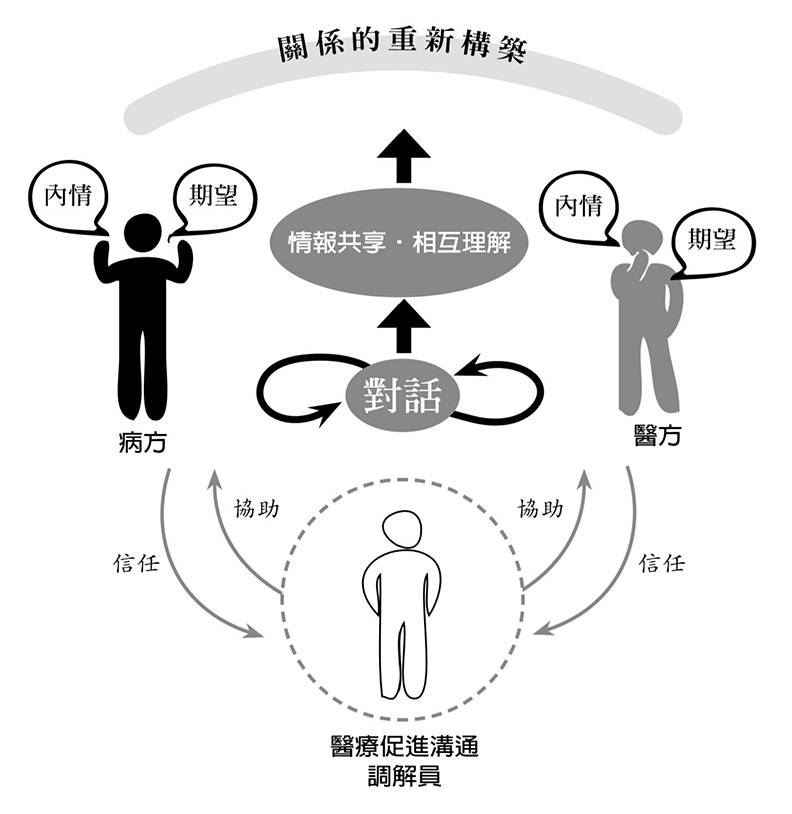

因此,醫療促進溝通調解員在了解雙方內心的真正想法後,就不會只看到雙方表面的衝突,而是尋找出「能相互連繫的可能性」。但是,醫療促進溝通調解員不會主動提出意見,主角是患者跟醫生。醫療促進溝通調解員的職責是建立一個能讓患者與醫生對談的空間,以客觀公正的第三者身分,促使雙方進行對話,化解彼此成見。雙方對話時,醫療促進溝通調解員不會提出自己的看法或意見,而是扮演聆聽者的角色,且透過提問讓患者與醫師更加了解彼此內心的想法。

患者若對醫師丟出抱怨或攻擊性的言論,醫生的戒心也會提高,進入試圖說服患者的解決模式。但藉由醫療促進溝通調解員適時的提問,若是能展現出患者內心真正的想法(「被醫師棄之不顧的不安全感」,其背後涵義其實是患者「真的非常相信醫生」的訊息),醫師也會發現:「原來這位患者是這麼想的。」,並產生「我並不是這種意思,造成您的誤會,真的很抱歉!」這樣為病人著想的言論。

讓患者與醫方共享「彼此都看不見的內心真正想法」

此外,醫療促進溝通調解員也會詢問且請醫師說明「縮短看診時間」的原因。若按照雙向對立的說服模式,「有一位醫師離職,所以我變得很忙」這樣的理由,只會被患者回說「這根本不是理由都是藉口」。但是,在醫療促進溝通調解裡,了解患者的真正想法後,再藉由「醫療促進溝通調解員」這第三者的立場去回應患者的憤怒時,患者也會較為冷靜地去思考「原來醫師碰到了這種狀況啊。」如此一來,雙方都產生「就算再忙,醫生也會盡力幫我看診」、「不需要對自己的病狀提心吊膽」的共識,也能因此重新構築彼此的互信關係。

❝醫療促進溝通調解員,是讓患者與醫方共享「彼此都看不見的內心真正想法」,加深對彼此的了解,肩負起支援雙方對話責任的工作。最重要的是,不把「為什麼因為一點小事就大發雷霆的患者」當成無理取鬧的客訴者。而是感同身受地去聆聽患者內心的真正想法。 ❞

舉例來說,有個患者聽到「因為一點小意外造成新藥的治療晚了半天,但不會造成任何影響。」這句話而勃然大怒的案例。但其背景說不定是因為他曾在別家醫院因用藥錯誤造成傷害,或者是投藥時間過晚耽誤了救治其親人的黃金時間。憤怒和抱怨的背後,或許隱藏著患者過去既有經驗所帶來的不安。因此,醫療促進溝通調解員首先要用心傾聽這些「肉眼看不見的狀況和想法」,並以感同身受的心態去了解實情。醫療促進溝通調解員的差異取決於,「如何提出適當的問題」,並藉此「聽取對方內心更為深層的想法」。

此外,藉由跟醫療促進溝通調解員「重新敘述」自己的想法,患者也能更進一步地獲得各種領會。藉由上例,我想各位應該大致理解了醫療促進溝通調解員的工作內容。

(本文作者為日本醫療衝突管理專家與醫療促進溝通調解專家;原文刊載於和田仁孝、中西淑美《醫療爭議管理》/原水出版)