該從何處理父母留下的遺物?丟了還是維持現狀?我們之中有多少人,只是默默承受著父母親去世,而不知該如何面對那些隨之湧現、讓人心慌意亂的強烈情感,看著被他們遺留下的回憶,怎樣才不會輕輕一碰,就被刺痛得崩潰?

父母親的家中有種神聖不可侵犯的氛圍,碰了便是干犯禁忌,便是褻瀆。

如何下定決心將這個家中的特殊氛圍全部剷除?而又該從哪裡割下第一刀?一次處理掉一個房間?哪一間?有哪個房間比較不會讓人想起往事嗎?生命的虹彩仍在每件物品上閃爍,已故主人留下的痕跡,還在這屋內的所有角落裡微微顫動。

所以,我能從哪兒蹂躪起?自何處下手?難道破壞一定都得很暴力嗎?我的手,淺淺地滑過那些東西的表面,拿起其中一個端詳,放下來,再拿起第二個,遲遲無法為它的命運做出決定。從廚房、客廳還是飯廳開始收拾?去拆開、分離、打散?都在辦喪事了,為什麼我還得讓這個家看上去更凌亂,更悽慘?

物品不只是物品而已,上面還會有人留下來的印記。物品可以讓我們的存在延續下去。那些我們已經用了很久的東西,其忠誠度──以它們卑微而正直的方式──絕不亞於我們身旁的寵物或植物。每件物品背後的故事、涵義,和那些使用過它,愛過它之人的生命史,全都混在一起了。物品和人,因而形成了某種很難拆散的整體。我在這屋裡游移著,感到徬徨,不堪負荷,以及無力。

既然不得不做個了結,我於是決定不拆開他們的個人資料和文件,先把它們帶回家。等喪事辦完後,有時間和精力了,再慢慢來整理、分類。

我把我家的停車間改裝成檔案庫,在裡頭釘了一層又一層的書架,架子上擺的那些盒子、卷宗和講義夾,全是他們這些年來積聚的成果:30、40甚至50幾年前的信件、紀念品、銀行對帳單、電話和電力公司的帳單、保險補助或扣稅單,他們全部,統統,都留了下來。這堆紙張,需要好幾百個漫漫的冬雨夜才能一一過目消化吧?不然怎能知道是不是重要的文件?可不可以丟掉?

那一整排母親為了重建她父母雙系族譜而蒐集的卷宗、卡片和文獻的數量(其中還包含了一些我父親這邊的斷簡殘篇),尤其驚人。母親以她天生的耐性、細心、對秩序和完美的追求,完成了一件可說是非常艱鉅的工作。

我是不是該成為父母親這一生的檔案管理員?把我的屋子變成緬懷他們的紀念館?一座敬拜祖先的祭壇?若說飲水思源、人不忘本是件好事,但當這些根本,全都從地底下跑出來,要危害到整棵樹的枝葉,乃至於讓它幾乎窒息時,這就危險了。

父母親曾經為了活下去而搏鬥,而像我這種生長在大屠殺之後的孩子,則必須為了擺脫上一代的陰霾而奮戰。為了活出自己的一片天,我們必須從那股尚未分化的、沉重無比的岩漿中,從上一代那受創的記憶中,分離出來。

不斷地自我分析:想把自己的和父母的心理做出區隔。

或許是出自偶然或直覺,不然在眾多的可能性當中,為什麼我會特別想要打開這個被光陰在上頭塗了一層古銅色的小小皮箱?裡面是一疊我從沒聽說過的信。是我的祖母寫給父親的,用的是德文,1938年,他那時才十來歲。信中是一段我父親從未在我面前提及的過往。

祖母是俄國人,1942年被送入集中營,並死在那裡。我對她一無所知。多年以來,我的聯絡簿中一直夾著一張她的相片:雙手將一隻小貓舉到面前,對著牠微笑,她的眼神溫柔而愉快,頭髮梳成髻,高高的顴骨,非常斯拉夫。相片背後以藍色鉛筆寫著:「席凡寧根(Scheveningen),1939」。

她走了,同時也帶走一整個世界:俄國族親、俄國菜、俄國話、俄國回憶、俄國姓氏。我很希望能夠多知道一點她的事情,但父親很少提到她,彷彿那會讓他很痛苦似的。

我父親最後一次見到祖母是什麼時候?他何時得知她悲慘的死訊?小時候,我常常想像自己跟著祖母一起走進毒氣室裡。在我的想像中,她就是囚犯的樣子:驚惶失措,瘋狂地擔心著孩子們的遭遇;她無法呼吸,窒息,無比恐懼,滅絕。

她有沒有留下什麼給我父親?有一疊信,和一兩張相片,也許是臉部的幾個線條和臉型,還有一個戰後才拿回來的,他大哥幫他保留的小首飾,一個藍色搪瓷的圓形頸飾。我本想要拿來戴,但不知何故被拒絕了。我所能得到的只是她的名字:蘿絲。這是個很沉重的贈品。

懷著憂鬱和辛酸、悲傷和痛苦、感恩和心灰意冷的心情,我想我是幸運的,能夠看著父母親老去,還留下許多讓我得以睹物思人的紀念品。父母親什麼也不願意丟棄,他們什麼都割捨不了,樣樣都要留下來,因為他們在青春歲月裡遭逢了太多的流離和死亡。

❝他們在我背上放了太多的包袱,因為他們曾經擁有過的太少,他們想要填滿他們生命中的空無。❞

上一代什麼都沒有留給下一代,是很令人難以承受的,但太多了也一樣。我們難道只能夠把自己所匱缺的,傳承下去?

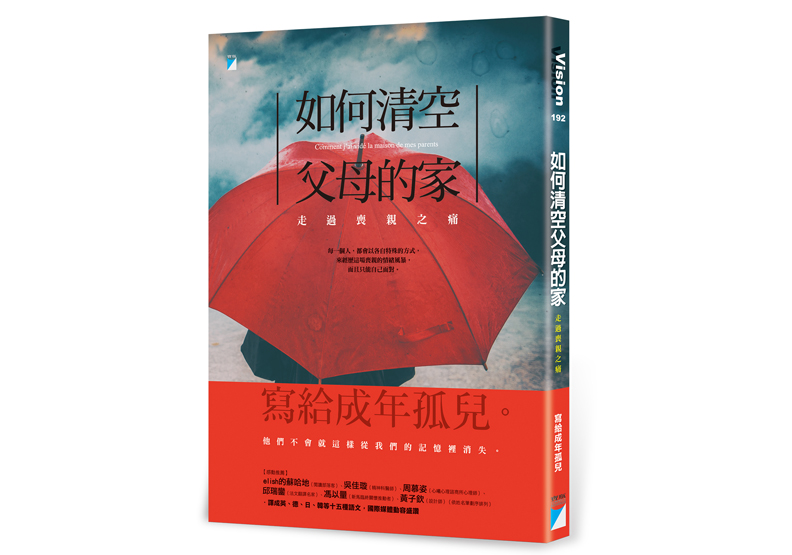

(本文作者為專業心理分析師;原文刊載於莉迪亞.阜蘭《如何清空父母的家:走過喪親之痛》/寶瓶文化)