有位網友問我,如何理解「夏三月,此謂蕃秀,天地氣交,萬物華實,夜臥早起,無厭於日」。

這句話講的是夏季如何養生,原文出自於《黃帝內經.素問.四氣調神大論》:「夏三月,此謂蕃秀,天地氣交,萬物華實,夜臥早起,無厭於日,使志無怒,使華英成秀,使氣得泄,若所愛在外,此夏氣之應,養長之道也。逆之則傷心,秋為痎瘧,奉收者少,冬至重病。」

下面是胡塗醫版的白話文翻譯,歡迎大家批評指正:

夏季養生採足陽氣,不貪涼,不怕熱

夏季這幾個月(古時是指農曆4、5、6這3個月,事實上現在的夏季要稍微長些了)是天地「蕃秀」之時。「蕃」是繁榮茂盛,「秀」是精氣外達,怎麼知道呢?因為此時天地之氣相交,陰陽相交,天氣垂降,地氣升騰,萬物該開花的開花,該結果的結果。因天之序,合道而行的做法是,不要貪圖陰涼,多採天地之間陰陽相交的能量與陽氣。如果不懂得怎麼做,那麼簡單來講,就不要睡那麼早(古人沒有電視電腦,早早就洗洗睡了),以便採足陽氣;早上起早點兒,別睡懶覺,這樣就是「無厭於日」——不白白浪費夏日好時光。把陽氣採足,使心裡陽光燦爛,不要使真氣運行不暢、鬱結,要像夏季這幾個月期間天地的繁榮蓬勃一樣,讓身心生氣條達,也要像萬物開花結果一樣,讓生生不息之真氣四通八達;不要壓抑著它,讓陰陽兩氣在體內聚能結丹,通靈頓悟。同時,夏天還應該盡量讓體內的病氣濁氣疲勞之氣排出體外,該文學文學,該出汗出汗。

普通老百姓該如何做到不貪涼,不怕熱呢?那就想像著您有貴重之物在外面放著,您就只好早出晚歸,盡量出去採足陽氣,別整天躲在陰涼的家裡貪涼,盡量少用空調(當然,那個年代沒有空調)。這樣才能使人體真氣與夏季之氣相應,這樣才暗合養生益智之道。不這樣去合道而行,則會傷著我們的身心,到了秋天啊,身體就容易有寒熱往來之病,秋天之金氣肅降就會乏力。夏秋之交,很多人都會咳嗽甚至上吐下瀉的,就是夏天貪涼惹的禍,出來混,遲早是要還的嘛!到時若還不懂得調理,冬天一來,病情就會加重。歷來冬至前後病死的人較多,其根源就是夏天貪涼沒注意養生,秋天沒啥東西讓肺部的金氣收斂氣機,當冬天來臨,身體氣機需要在您自身元氣收斂後轉而生發起的時候,「一陽來復」來不了,冬至自然就病重去見阿彌陀佛了。

很明顯,上面這些話說的是夏天的養生之道。其關鍵之處就是:1. 順天應時,採足陽氣。2. 不貪涼。3. 秋冬之病,可以在夏天治之。

下面我就側重講講「夏不貪涼」。因為別的都好理解,現代人最貪涼,許多人沒有空調簡直沒法活,不來點冰鎮飲料、霜淇淋之類的東西彷彿夏天就無法過。

夏不貪涼,特別注意不貪冷飲、冷氣

我們知道,夏天在五行中屬「火」,在五臟中,「心」屬「火」,所以夏季對應在人體的五臟,就是「心」。火旺自然就要「燒」掉一些「水」,水是哪一個臟腑呢?沒錯,「腎」!所以古傳中醫認為,夏季心火旺、腎水衰,哪怕是大熱天,也應盡量避免吃冰冷的東西。

全真七子之一的丘處機道長甚至規定門人弟子,不許在夏天吃涼粉、涼粥呢,這哥們兒在《攝生消息論》裡這樣說,夏天不宜吃冷淘冰雪、蜜冰、涼粉、涼粥,理由是「飽腹受寒,必起霍亂」。可見自古醫道不分家!

比丘處機道長早些年的北宋醫學家陳直先生更徹底,這位醫家大孝子甚至連搧風取涼、屋簷下納涼都禁止了,他老兄在《養老奉親書》裡說,夏月暑熱,不宜在屋簷下、過道處乘涼,露天躺在外面看星星數月亮的浪漫之舉更是使不得,至於睡著讓人搖扇取涼,更容易招致邪氣入病(「不得於星月下露臥,兼使睡著,使人扇風取涼」)。如果夏天貪涼,逞一時之快,容易讓邪風進入組織肌肉甚至骨髓裡,輕則惡寒頭痛、肌膚發熱、關節酸痛,重則誘發中風、偏癱等嚴重病症(「一時雖快,風入腠理,其患最深,貪涼兼汗身當風而臥,多風痺,手足不仁,語言謇澀,四肢癱瘓」)。

這聽起來似乎相當嚴重,現代人是不大願意相信的。有人甚至會反駁古人的說法,認為現在人人用空調,個個吃雪糕,不也沒事嗎?有那麼嚴重嗎?

如果按照醫道學理來看,古人多半是對的。古傳中醫認為夏季「陽氣外發,伏陰在內」。夏季這幾個月,陽氣具發於表,內裡(比如脾胃)因此反而是寒涼的。如果您再不斷地進食寒涼的食物,人體就需要動用太多的陽氣來對付這些寒涼的東西,那樣就不是順天應時,而是違背自然之舉,會消耗太多元氣。

有一句話叫「冬吃蘿蔔夏吃薑,不用醫生開藥方」,夏天為什麼要吃生薑呢?道理就在這裡!夏三月,人體的陽氣溢於體表,體內陰寒,吃點薑可以溫熱散寒。舉一反三,冬天主收藏,熱氣全蜷縮在體內,吃點兒理氣的蘿蔔,可以把體內結滯的熱氣驅散開。所以夏天在飲食方面,要記得多往飯菜裡放點薑。

此外,由於夏天氣血運行旺盛,陽氣活躍於肌體表面,皮膚毛孔開泄而使汗液外排,這才是自然反應。過多的空調和風扇,人體通過出汗來調節體溫的功能就會被抑制,不生病才怪呢!有好幾位網友提及其小孩有下肢潰瘍、脘腹脹滿、食欲不振、腳氣或皮炎加劇諸症,這其實就是貪涼導致濕邪之氣入侵。古傳中醫有一個觀點,認為長夏的主氣就是「濕」,尤其在南中國,炎熱多雨,空氣濕度大,加之貪涼傷陽,陰遏氣機,導致濕邪傷脾陽,脾陽不能遏制濕邪,自然導致脾氣不能正常運化水穀精微,自然氣機不暢,出現脘腹脹滿、食欲不振諸症便在情理之中了。濕邪之氣的形成往往與地氣上蒸有關,故其傷人多從下部開始,所以下肢潰瘍、腳氣乃至皮炎加劇當然與濕邪有關了。

講了這麼多,目的就是要大家不去貪涼。那麼是不是就從此不用空調不開風扇了呢?恐怕也不現實,尤其對於那些坐辦公室的白領們,「中央空調」也不是他們的錯。怎麼辦?

那就要注意調情志,調飲食,強體魄了。調情志,要做到精神飽滿。夏季屬火,屬心,而心主血藏神,所以夏季最宜「養神」。養神如何養?想想「閉目養神」吧,多閉目、少用眼,這是「技術上」(technical)的養法。戰略上的養神,就是要注意對自己的性格進行陶冶,多多檢查自己是否活得脫腔走板,獨處常思己過,處眾常談他好。即便生活對您不夠大度,您對生活也要足夠豁達,用一顆柔軟心對待不稱心如意的人和事,活得陽光些,「無厭於日」!

調飲食,目前談飲食的大師太多了,大家上網找找吧,我就不多囉嗦了。有個大原則,就是要補充水、無機鹽、維生素,多吃清熱利濕的食物,菜裡湯裡多放點兒薑。

強體魄,簡單來說就是養正氣!大的指導思想就是本文開頭的那幾句話—「夜臥早起」,以順應大自然的陽盛陰虛;穿衣要注意衣料能透氣散熱,以淺色衣服為佳;居家環境宜用淡綠色、淺藍色、乳白色,來裝飾窗簾、沙發、牆壁;如果非要開空調或風扇,記得不要讓風直接吹到自己。

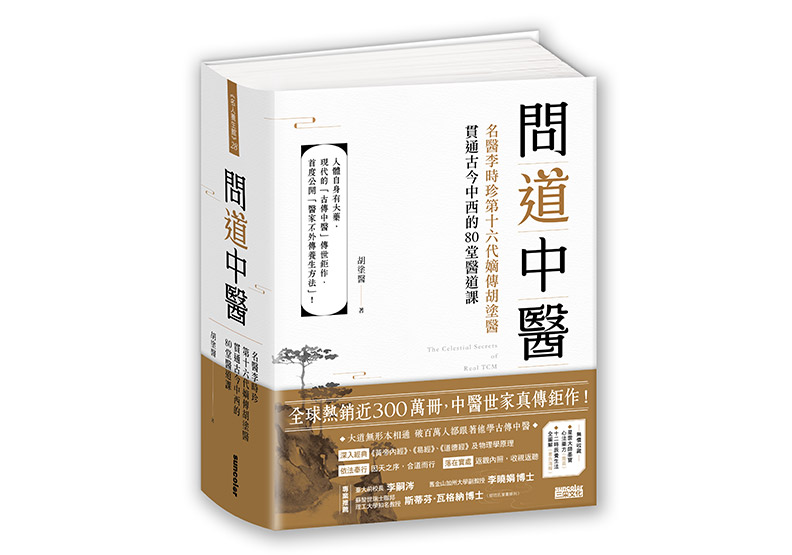

(本文作者為著名醫學家李時珍第16代嫡傳;原文刊載於胡塗醫《問道中醫》/三采出版)

Just For You

Just For You