「植物肉」的風潮從歐美吹向亞洲,吃「假肉」成為時尚。其實,台灣早有素雞、素鴨、素蝦……植物肉只能算是二軍突起,晚了台灣數十年。

植物肉和傳統調味仿成的素雞鴨魚肉有什麼不同?

Beyond Meat、OmniPork、Impossible Foods等公司使用大豆、小麥、豌豆等食材研發製作植物肉,甚至「調配」出如漢堡肉、獅子頭、雞柳條等,標榜口感與真肉相仿,營養價值甚至更高,最棒的是不含動物激素、膽固醇、抗生素、基因改造、防腐劑等有害健康物質。

傳統調味素肉的主要原料,來自黃豆榨油後的副產品「豆粕」製成

豆粕經過萃取、清洗、乾燥、分離濃縮,最後加入調味料、香料、色素和其他食品添加物,經過調合、塑形,成為各種不同口感、風味、色澤的素肉產品,如素魚排、素燻雞、素蚵仔酥……多元加工的素食製品無所不有,超乎我們的想像。

植物肉走到這一步,對於想不吃肉但又放不下肉類香氣與嚼勁的人,真是大大推進,它能幫助輕鬆過度到不需吃肉的飲食方式也不覺得難受——這就不難理解,中式「假肉」為了仿真而做成葷食模樣的原因了。

然而,傳統調味素肉或新植物肉都免不了要面對質疑:

❝是否添加過多的人工香料、鈉或添加物?對身體是否安全?❞

這些不確定性因素需更加留意。

另有一種純大豆肉

每100克含有幾乎和肉量相等的15克蛋白質、110卡路里、脂肪更是壓倒性的低、不到兩克!和植物肉一樣,它不含動物激素、膽固醇,且價格便宜到只能暗自的待在貨架最下方,實在太可惜了。純大豆肉有這麼多優點,需要鹹魚翻身重獲大家的目光。

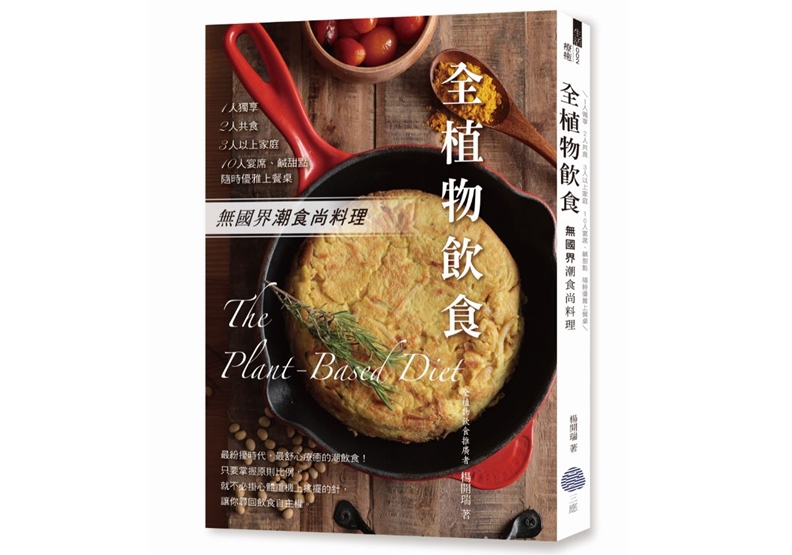

(本文作者為全植物飲食推廣者;原文刊載於楊開瑞《全植物飲食: 無國界潮食尚料理,1人獨享、2人共食、3人以上家庭、10人宴席、鹹甜點,隨時優雅上餐桌》/三應股份有限公司出版)