日本是全球屈指可數的長壽國家,根據世界衛生組織(World Health Organization,WHO)在2018年發表的統計結果,日本人男女合計平均壽命為84.2歲,領先全球。

壽命延長改變民眾意識

長壽的原因包括供基礎建設完善的供排水系統,與交通事故死亡人數減少等等,不過國民平均壽命長度足以傲視全球也可說是日本醫療的「勝利」吧!

先不論日本民眾對於當前的醫療是否滿意,根據世界衛生組織等機構所舉行的各類調查,可以發現日本醫療在國際之間評價優秀。我會特別加上「先不論」這句話是因為根據日本的社會研究發現民眾普遍不甚信賴與滿意醫療現況。

過往醫療的最大目的是拯救患者性命,為了延長病人壽命而全力以赴。

然而社會制度改變,醫療品質提升之後,日本這個全世界數一數二的長壽國家卻面臨民眾價值觀改變。

我在《「死亡」臨床學》(新曜社)一書中以粗俗的方式形容現代社會是「總也死不了的社會」。

環顧全球,人類仍舊是傳染疾病的手下敗將,前所未見的病原體依舊極為可能穿越國界,入侵日本。防疫與開發疫苗等許多工作還有待眾人努力,片刻不得鬆懈。儘管如此,現代的日本社會由於醫學進步,正值盛年的國民幾乎不會因為細菌或病毒而突然過世。人類壽命雖然沒有明確的定義,至少目前許多人是與生活習慣病和平相處,逐漸邁向死亡,也就是因為衰老而自然死亡。

在這種環境下孕育而生的新心態竟然是「死不了」,實在諷刺;另一件諷刺的事則是大家無法自然死亡,反而被迫死得「不自然」。

抱怨長壽的時代

相信讀者當中應該有人記得1990年代熱賣200萬本以上的暢銷書《大往生》(中文版為方智出版社),內容收錄作者永輔六關於老、死、病的名言。出版該書的岩波新書過去走的是嚴肅的學術路線,因此也引發一波討論。

2010年代後期出現的暢銷書則是佐藤愛子的《九十歲有什麼可喜可賀》(小學館)。

相較於恭喜對方壽終就寢的「大往生」,兩本書對於長壽的態度有如天壤之別。佐藤愛子本來就是當紅作家,我個人也很敬佩她年過90還持續提筆寫作。此書賣破百萬的理由想必是標題明顯反駁過往看待長壽的觀念,道出現代人的心聲。

2019年三月,居住於福岡市的日本女性以116歲獲得世界金氏紀錄認證為全球最高齡人瑞。這則新聞的版面很小。順帶一提,上一位人瑞是住在橫濱市的117歲女性,更之前是住在鹿兒島縣的117歲女性。我不記得這二件事情曾經蔚為話題。

過去知名的人瑞泉重千代吸引大批觀光客前往他家參觀,另一對人瑞雙胞胎姐妹花「金銀婆婆」還因為高人氣成為廣告代言人。相較於過往長壽便能上新聞的時代,媒體已經不再追求全球最高齡人瑞等話題。家母過世時高齡106歲。一般人聽了只會說真長壽,並不會特別驚訝。

太長的「餘生」

眾人對於死亡一事形成「總也死不了」的共識,這種想法對於今後的社會將會逐漸產生負面影響。

2007年,日本65歲以上人口占總人口比率跨越21%,領先全球,早一步進入「超高齡社會」。

高齡人口比率今後只會繼續增加,預計到了2025年時約三成,2060年時約四成。這自然是因為人口不斷減少,尤其是年輕族群特別稀少,也就是生育率下降帶來的嚴重影響。

或許是因為擔心超高齡社會的未來,媒體幾乎每星期都會以專題報導的方式介紹「年金制度崩壞」、「老年破產」,更是煽動得民眾人心惶惶。各類社會福利制度的確是無法應付現在的長壽社會。

2019年,金融廳(類似台灣金管會)的金融審議市場工作小組提出報告表示「除了政府發放的年金之外,退休後仍需日幣2千萬元(折合台幣約560萬元)方能生活30年」。這份報告引發軒然大波,當時又正逢選舉前夕,財務大臣(類似台灣的財政部長)麻生太郎甚至拒絕收下這份報告。然而過去制定社會福利制度時並未思考過人類未來竟然會如此長壽,報告的結論可說是「理所當然」。年金制度是根據過往的常識所制定。今後「死不了」的人日益增加,要求年金制度有效運作本身就是不合理的要求。這應該是眾所皆知的事實。我認為麻生太郎要是能正面思考,收下這份報告,當作是向日本國民拋出這個問題,請大家一同思考討論就好了。

日本人,尤其是中高年男性都很喜歡法蘭克‧辛納屈(Frank Sinatra)的歌曲〈我走我的路(My Way)〉(作曲:Claude François、Jacques Revaux;作詞:Paul Anka)。我從沒踏進過卡拉OK,對卡拉OK的態度可以用上我很少說出口的四個字「非常討厭」。然而日本的上班族喜歡在卡拉OK唱這首歌,應該是因為歌曲貼切描述退休之後的情況,尤其是「And now, the end is near. And so I face the final curtain.(人生即將結束,閉幕的布幕已經出現在眼前)」說出人生邁向尾聲時的心境。對於過去的人而言,退休之後就是淡泊生活,結束為時不久的餘生。

根據2019年的統計,日本女性平均壽命為87歲多,男性平均壽命是81歲多,兩者都是在世界長壽排名足以角逐二、三名的數字。由此可知,今後活到8、90歲是理所當然。60歲左右退休之後,剩下來的人生和工作年資相差無幾。如此一來,自然會產生個人必須詳細規劃財務計畫與社會關係的觀念,否則無法走完剩餘的漫長人生。

想怎麼死?

現代日本人的三大死因是癌症、心臟疾病與腦血管疾病。

過去奪走大多數人性命的主兇是霍亂和傷寒等消化道傳染病。1879年,日本超過10萬人死於霍亂。至於痢疾等嬰幼兒容易感染的消化道傳染病也創下高死亡率。

之後由於排水系統日趨完善,主要的傳染疾病轉變為結核病。1935年到1950年的15年間,肺結核等結核病一直是死亡死因第一名。不少病患是年輕人,因此當時的平均壽命低得驚人。

腦血管疾病在1951年取代結核病,成為新死亡死因。之後的60年間,癌症、心臟疾病與腦血管疾病一直盤據死亡死因前三名。肺炎、支氣管炎與衰老偶爾也會進入排行榜前三名,然而半世紀以來,主要的前三名幾乎不曾改變。

回想起來,這已經是20多年前的往事了。當時我在退休前一年辭去東京大學尖端科學技術研究中心的工作,生理學教授的同事突然問我:

❝「你明年就要滿60歲了吧?根據統計,過了60歲,除非遭遇意外事故,通常會死於腦中風、癌症或是心臟病。要是能選的話,你想選哪一個?」❞

他問得很突然,我也還沒到認真思考死亡的年齡,苦思到最後的回答是「我選心臟病,痛苦的時間比較短」。他聽了就說:「什麼都不懂的門外漢才會選心臟病。」

根據他的臨床經驗,心臟病發作死亡的病患臉上多半明顯流露出空虛的表情,不忍卒睹。腦中風因為也是在無法預期的狀態下發作,基本上和心臟病發一樣。相較之下,癌症通常確診之後至少還能活上半年或一年,所以他選擇癌症。

這番對話當然是以人無法決定如何死亡為前提。雖然我沒思考過如何度過餘生跟死亡相關的議題,這個問題倒是刺激我想了很多事。

我的一位醫師好友在大學主持會議時因為大動脈剝離過世,近乎當場死亡。他當時方才成立夢寐以求的大型專案,恐怕作夢也沒想到自己居然會猝死吧!

他過世之後,周遭的人為了善後似乎費盡千辛萬苦。雖然人死了不會知道自己給在世的人添了多少麻煩,然而想像好友的心情,想必留下了許多遺憾。他一定壯志未酬,也有很多事情想跟家人交代。這一切都不可能實現了。

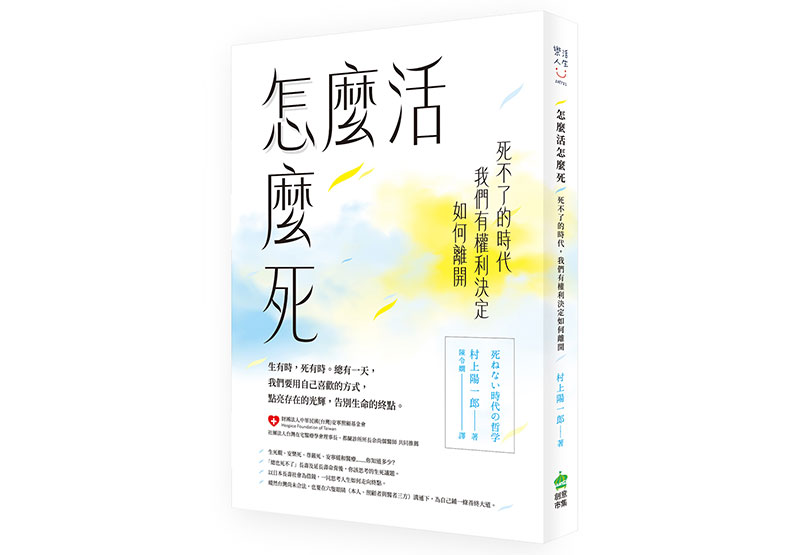

(本文作者為東京大學教養學院教授;原文刊載於村上陽一郎 《怎麼活怎麼死:死不了的時代,我們有權利決定如何離開 》/創意市集出版)