本土疫情持續延燒,5月18日至6月9日,短短23天內,新冠病毒已釀321人不幸病歿。隨著國內確診死亡人數節節攀升,也讓人不禁好奇台灣確診新冠後的致死率,是否比全球平均的2.16%還高?這到底是哪裡出了問題呢?

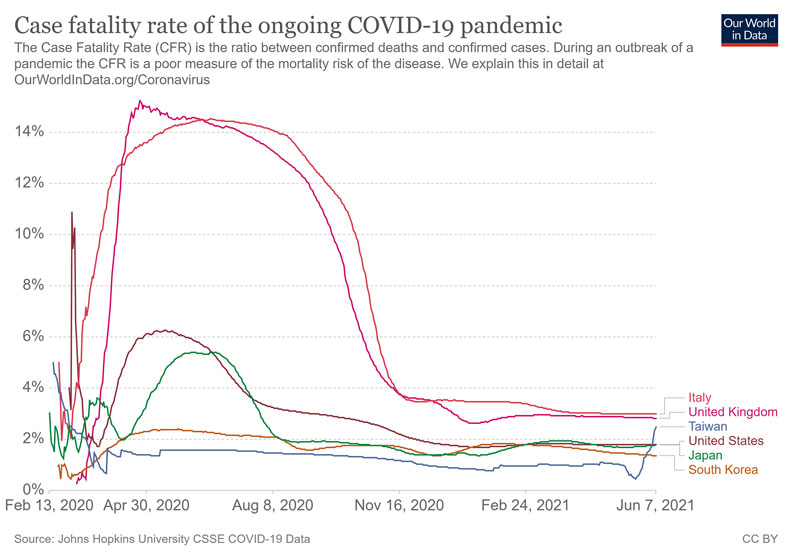

為解答國人的疑慮,前台大感染科醫師林氏璧(孔醫師)特別利用《Our World in Data》網站上所公開的「COVID-19死亡風險」(Mortality Risk of COVID-19)統計研究數據,抓出美國、英國、韓國、日本,以及義大利五個國家的相關資料,進行比對分析,和大家說明他解讀後的看法與觀點。

觀點1》不適合以台灣六週數據,比對各國長達16個月資料

首先,林氏璧表示,他認為用各國累積長達16個月(去年2020年2月全球新冠疫情爆發至今)的致死率,和台灣進入社區感染才六週的數據來相比較是不適合的,要非常小心解讀!

他強調,解讀致死率有很多因素必須要考慮。包括:是否有發生醫療崩潰、英國變種病毒致死率可能較高、各國的染疫年齡分布;以及PCR檢查量能是否足夠抓到夠多的無症狀和輕症確診者,都是可能影響檯面上致死率的要素。

觀點2》各國在疫情進入社區初期,皆有致死率飆升狀況

在比對多國資料後,會發現各國在新冠疫情進入社區的初期,都有出現致死率飆升的狀況。

而導致此結果的原因有,部分國家(包括美國紐約、義大利倫巴底、英國)因為醫療崩潰,使重症的人無法即時得到救助、加護病房呼吸器等不夠等原因,造成上述國家死亡率一度可以高達6~14%不等有關。

且在疫情大爆發、醫療無法負荷的地區,光檢查重症都來不及了,分母(確診者)中肯定會遺漏許多輕症者。

觀點3》進入社區感染初期,遭遇PCR檢疫量能不足問題

林氏璧指出,其實很多國家在進入社區感染初期都有這樣的問題。他表示,關於這部分,以日本為例就很接近台灣的狀況。日本應該算是在面對疫情爆發時沒有明顯發生醫療崩壞的國家,但它在疫情初期時,確診者致死率可以到接近6%。

這是因為日本一開始PCR量能不足,故意放掉了輕症不檢查,且檢查量能無法負荷導致。後來第二波開始感染擴及大量年輕人,也開始撈無症狀,因此在分母(確診者)愈來愈大下,致死率就一路降到現在的1.79%。

至於,為什麼韓國與其他國家相比,死亡率從去年新冠疫情在全球爆發至今,死亡率沒有大起大落,一直以來都在2%上下。林氏璧指出,這應該和韓國是世界公認,徹底卯起來檢驗的國家,很早就推出得來速PCR檢查,從一開始他們就盡量把分母(確診者)抓出來有關。

觀點4》2020年中後隨著各國醫療的進步,致死率也跟著下降

而林氏璧也進一步解釋,他認為全世界新冠確診者致死率,之所以在去年2020年的年中後逐漸下降。原因則可能和各國醫療上的進步,譬如,知道重症者治療上可先使用類固醇、知道插管的時機,醫療上比起第一波疫情較有餘裕等因素相關。

林氏璧:兩因素使台灣呈現偏高致死率,但無須過度恐慌

因此,綜合上述觀點,林氏璧指出回過頭來看台灣的現況,他個人認為,目前之所以會看到台灣呈現偏高的致死率數字,主要是和兩大因素有關。

其一,為染疫者年齡偏高(根據先前日本統計資料發現,英國變種病毒在60歲以上老人家的致死率約高達5.56%)。

第二,則是國內檢查量能還沒足夠高到,可以偵測許多無症狀感染者或輕症確診者。

只要這些重症者的病程還沒走完,台灣現階段檯面上的致死率,就可能繼續上升。不過,他也強調,大家真的不需要看到這個數字就恐慌,或是將此過度解讀。