新冠疫苗開放接種多日,傳出多起疫苗接種後死亡事件,連帶使民眾對於疫苗接種副作用、可能不良反應,抱持諸多疑問。究竟,台灣目前現有的莫德納、AZ兩種疫苗,現階段的接種人數有多少,又有哪些副作用產生?《健康遠見》整理最新資料,一文為您解答!

全台接種人次逾168萬,累計通報144例疫苗種後死亡事件

疫情指揮中心發言人莊人祥於23日下午記者會中表示,根據指揮中心統計,截至22日全台累計疫苗接種人次為168萬1936人,國內接種人口涵蓋率約7%。其中:

● AZ疫苗:159萬5589人次。

● 莫德納疫苗:8萬6347人次。

而疫苗種後死亡的不良事件,截至22日累計通報144例,分別為71名女性及73名男性,死亡年齡為41至101歲間,其中112人為75歲以上長者。

長者接種疫苗死亡風險,高於染疫死亡?指揮中心這樣回應

同時,針對於近來外界熱烈討論的「長者接種疫苗死亡風險,高於染疫死亡?」的說法,疫情監測組組長周志浩也進一步回應。

他表示,指揮中心分析相關資料後發現,這些不幸逝世者幾乎原先都有慢性疾病病史。且當中有進行病理解剖者,經法醫研判死因皆是其他疾病所引起,與疫苗接種無直接關聯性,所以這樣的參考論述太過初步,易造成民眾誤會。

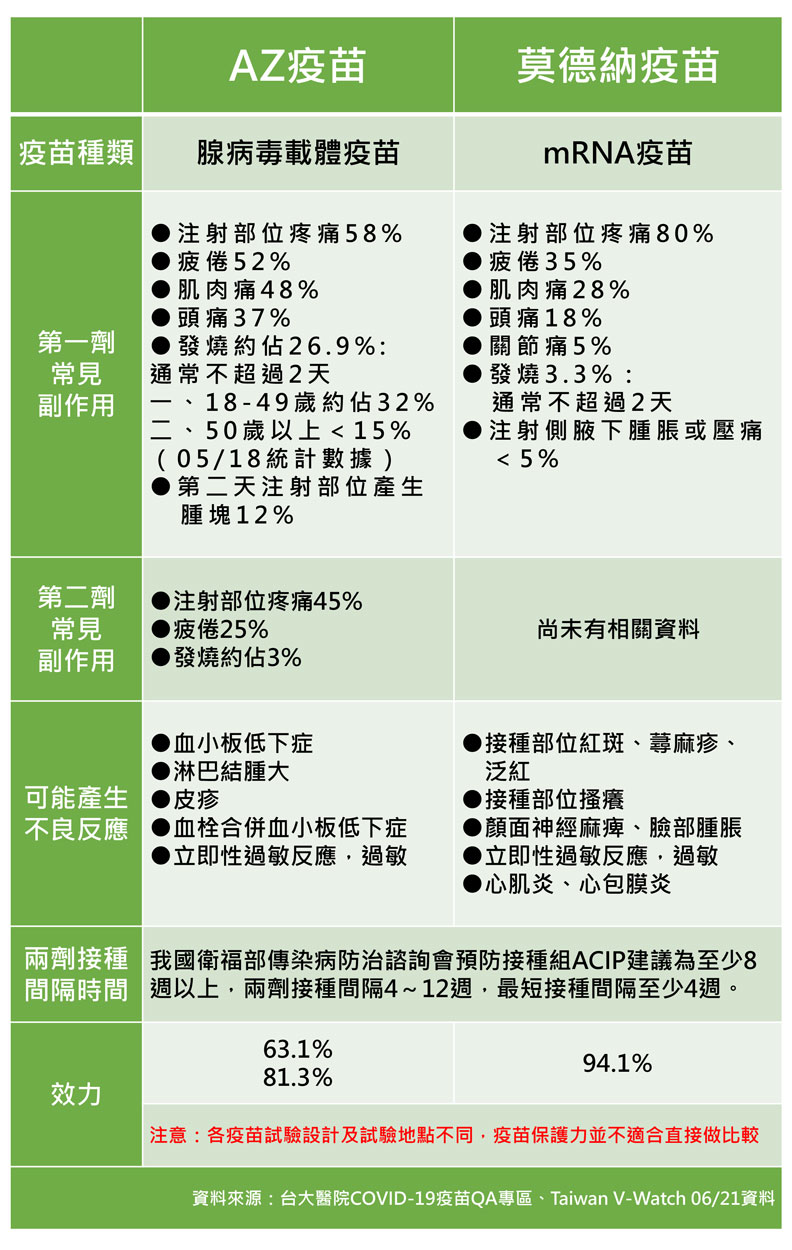

莫德納、AZ疫苗副作用比一比!圖表統計數據一次看懂

雖然,指揮中心排除疫苗接種後發生死亡不良事件,與疫苗接種的關聯性。不過,外界仍難免會對新冠疫苗後,可能產生的副作用感到擔憂。究竟莫德納、AZ兩種疫苗,接種後可能出現哪些副作用呢?

根據台大醫院設立的COVID-19疫苗QA專區中,分享的Taiwan V-Watch 06/21資料,AZ疫苗第一劑接種後,主要副作用為注射部位疼痛(58%)、疲倦(52%)、肌肉痛(48%)與頭痛(37%);發燒約佔26.9%(05/18統計其中18-49歲約佔32%,50歲以上<15%),並且不超過2天;約有12%第二天會於注射部位產生腫塊。

AZ第二劑接種後,主要副作用為注射部位疼痛(45%)、疲倦(25%);發燒約佔3.0%。

而莫德納疫苗第一劑接種後,主要副作用為注射部位疼痛(80%)、疲倦(35%)、肌肉痛(28%)、頭痛(18%)與關節痛(5%);發燒(3.3%)通常不超過兩天,其他有注射側腋下腫脹或壓痛(<5%)。這些症狀通常隨年齡層增加而減少,輕微並於數天內消失。

施打新冠疫苗後,出現這些症狀要當心!

既然,上述症狀都是接種新冠疫苗可能出現的後副作用。民眾於施打疫苗後,出現哪些症狀需要特別當心呢?根據台大醫院所設立的COVID-19疫苗QA專區,整理資料顯示,下列事項要特別當心。

一、若接種疫苗兩天後持續發燒,甚至出現新的呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺改變,建議請醫師評估。

二、歐盟藥品管理局(EMA)指出,罕見心肌炎病例,可能在接受mRNA疫苗之後發生,通常在第二劑之後。注射後要小心是否出現胸悶、喘、心悸等症狀。

三、施打 COVID-19 AZ 疫苗後4-28天內,開始發生以下症狀之一,就要當心可能是打完疫苗引發的血栓。

1. 嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇(任一皆為腦靜脈竇血栓之可能症狀)。

2. 嚴重且持續腹痛超過 24 小時以上(腹內靜脈血栓之可能症狀)。

3. 下肢腫脹或疼痛(深層靜脈血栓之症狀)。

4. 嚴重胸痛或呼吸困難(肺栓塞之可能症狀)。

5. 皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等。

最後,台大醫院在COVID-19疫苗QA專區中也提到,依照目前國際現有資料,皆建議下列族群接種新冠疫苗,包括:高血壓、糖尿病、腎臟病(洗腎)、氣喘、中風者,與心臟、肺部、肝臟、神經、風濕免疫、免疫不全疾病,和肥胖、吸菸、貧血者。

以及曾經感染過COVID、孕婦與哺乳媽咪、免疫功能低下/器官移植、癌症、血小板低下或其他凝血功能異常患者等族群。但要提醒大家的是,民眾在接種前,仍建議與醫師討論並評估施打的必要性。

參考資料: