「在新冠疫情的最後階段,將會是漫長且痛苦的。且後疫情時代將留下完全不同的世界。」最新一期的《經濟學人》封面故事如此寫道。瘟疫有一天會走,但面對嶄新的疫後生活,你還是原來的你嗎?

「雖然近期Delta變異株在超過90國家肆虐,但隨著全球疫苗已施打超過30億劑,也無法改變未來疫情會逐漸消退的事實。」《經濟學人》報導指出。富國可以靠著多樣的疫苗和治療方式,開始回歸正常生活;但貧國仍得面對疫苗不足、生命備受威脅的窘況。

不只在不同國家有極大的轉變,在個人的心理層面也將有所改變。「被顛覆的日常生活,也改變人們對意義的追尋!」耶魯大學社會學家克里斯塔基斯(Nicholas Christakis)點出疫後生活人們將體驗到的重大轉變。

我們正在經歷與新冠病毒的漫長告別,而即使告別疫情,我們的生活型態仍將大幅改變。

許多人將重新尋找生命的意義,像在義大利和荷蘭,約有20%的人告訴皮尤研究中心,疫情使他們的國家更加虔誠。另外,在西班牙和加拿大,約40%的人,表示自己與家庭關係變得更加親密穩固。

或是,在未來就業市場恐掀起離職潮。像英國申請醫學院的人數自 2020 年增加 21%。而美國的創業人數,創下自 2004 年以來的最高紀錄。甚至,工作型態的改變,相關調查就顯示,約有33%的美國人,希望能夠每週在家工作五天,雖然資方仍希望員工要進辦公室。

《經濟學人》也留下感性的評論:「雖然目前尚不清楚疫情會不會再度反彈,但在這場危及生命的疾病中倖存下來的你,可能會認為自己是幸運的人,並且更勇於冒險!」

像在100年前的西班牙流感後的幾年裡,從性許可、藝術,再到對速度的狂熱,各個領域都飛快成長且大膽創新。預料這次新冠疫情也將加速轉型,從太空旅行、基因工程,再到人工智能等領域,都值得期待。

各國不得不正視「年輕世代」的心理健康危機!

疫情加速各領域的轉型,那大眾的心理健康呢?

去年發表在《刺胳針精神病學》(The Lancet Psychiatry)的研究,分析一萬多名英國民眾,發現在封城期間,人們的心理健康狀況有惡化的傾向。但並非所有的人都受到同樣的影響。

與疫情前的心理健康狀況相比,該研究發現18-24歲年輕族群的改變幅度最大。其次依序為25-34歲族群、女性,以及有小孩的家長。另外在加拿大,以及澳洲等地的研究,也都發現年輕人所受到的心理健康衝擊,是比其他族群來得較大的。

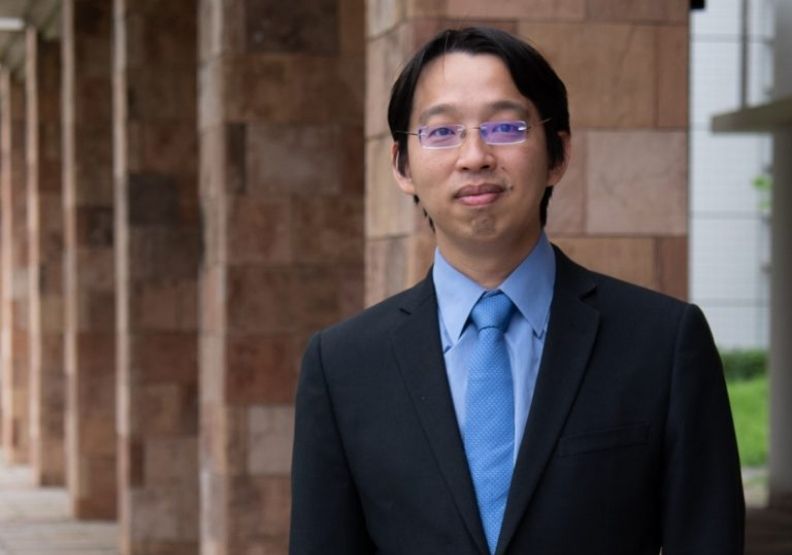

對此,國衛院群體健康科學研究所副研究員級主治醫師、「探索大腦的會談地圖」版主林煜軒醫師,也引述美國大型研究的發現,強調「18-29歲的年輕人、家庭年收入較低者,是在疫情之下心理壓力最大的族群。」

他解釋,具有嚴重心理壓力的族群,主要擔心自己確診新冠肺炎。另外,則是害怕疫情影響工作和經濟等問題。

而林煜軒等人,在去年全球受疫情影響程度不同的19個國家中搜尋趨勢(Google Trends)資料庫中,發現關鍵字「失眠」成為疫情影響心理健康最敏感的指標。其主要也是許多壓力事件、憂鬱症、焦慮症等精神疾病的早期徵兆。

研究發現在疫情下死亡人數較高的國家,像是伊朗、西班牙、美國和義大利,與其「失眠」的搜尋量是呈現正相關。但在其他心理健康關鍵字,包含「憂鬱」、「自殺」的搜尋量,並沒有顯著的相關性。

面對疫後新常態,我們可以如何做?

「雖然一般大眾在這段時間,會感受到明顯的焦慮,或憂鬱等情緒,」林煜軒指出。但並不會因此在往後形成精神疾病等。明顯的焦慮和憂鬱,主要仍受到社會層面的因素影響,像是收入不穩定、求職困難等。

他並提到,荷蘭三個大型世代的研究發現,表示「在疫情期間,憂鬱、焦慮、強迫症患者的心理健康狀態,與疫情前相比,幾乎沒有顯著的改變。」但整體而言,仍比沒有精神科病史的人還不好。

林煜軒也提醒到,在疫情期間,大眾會出現失眠、沒安全感,甚至是產生「找戰犯」的常見心理與行為反應。

他補充,媒體雖然在疫情期間是很重要傳遞知識的工具,但也有可能成為散播謠言、陰謀論的平台。而這樣的訊息反而對社會大眾的身心健康,有負面的影響。

因此,最重要的還是,個人對自身心理的覺察與調適。在收看媒體與相關資訊時,也要覺察自己是不是也落入「找戰犯」的心理,應該要盡量避免以維持心理健康。

當然,目前政府也積極著手針對「擔心確診新冠肺炎」、「經濟收入受到影響」等因素,進行疫苗施打,並且擴大紓困案等相應措施。但在未來的疫後生活,相關單位也需投入大量資源,以解決民眾的心理健康需求,尤其年輕族群。