在台灣疫情還在延燒的當下,最令人振奮的消息應該是千呼萬喚的莫德納疫苗(Moderna)終於來到台灣了。

這裡就整理莫德納疫苗的一些知識和大家分享,希望大家在疫情之中都能平安健康。

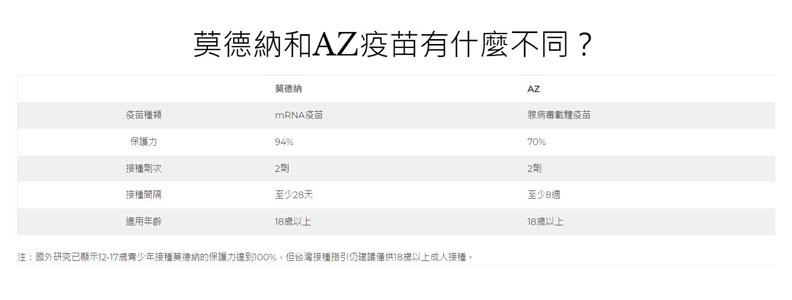

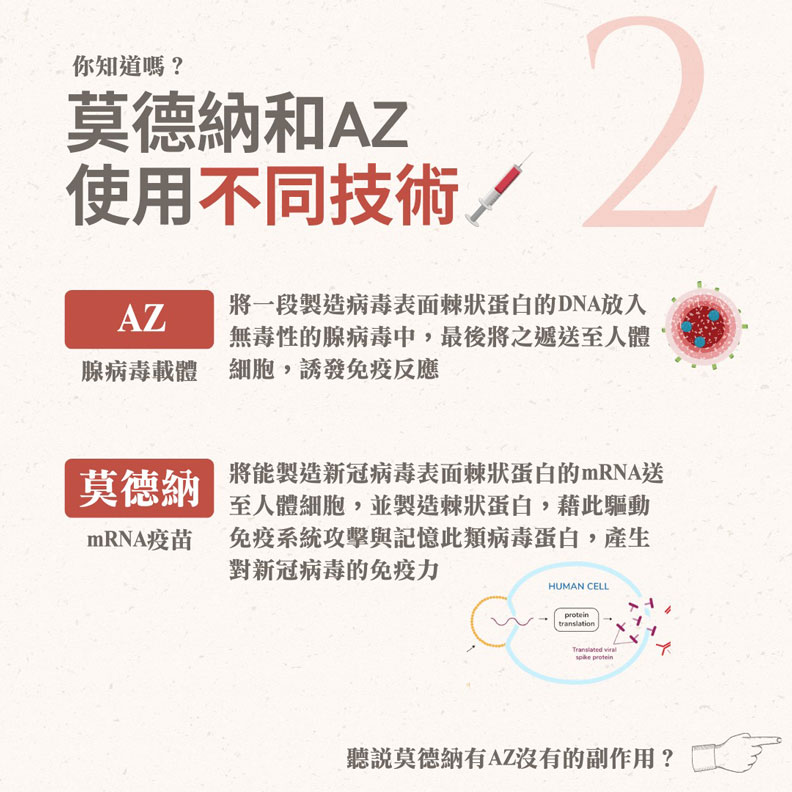

莫德納和AZ疫苗有什麼不同?

AZ疫苗是腺病毒載體疫苗,通過將一段製造病毒表面棘狀蛋白的DNA放入無毒性的腺病毒中,最後將之遞送至人體細胞,誘發免疫反應。莫德納疫苗是mRNA疫苗,和使用腺病毒載體的AZ不同,而是將能製造新冠病毒表面棘狀蛋白的mRNA送至人體細胞,並製造棘狀蛋白,藉此驅動免疫系統攻擊與記憶此類病毒蛋白,產生對新冠病毒的免疫力。

因為兩者使用不同的技術,所以也有不同的副作用。常見的副作用如下:

AZ:注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛、發燒等,少數會出現接種部位硬塊、嘔吐。

莫德納:注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛、發燒等,少數會出現接種部位紅斑、蕁麻疹、泛紅。

一般副作用發生頻率,年長者發生頻率低於年輕人。腺病毒載體疫苗(AZ)第一劑高過第二劑,mRNA疫苗(莫德納、輝瑞)第二劑高過第一劑。

這些情況不能打莫德納疫苗

正在發燒。

對疫苗成分過敏。

曾對莫德納過敏。

對下列成分過敏不能打莫德納

● 核磁共振(MRI)顯影劑

● PEG聚乙二醇:耐福力散、腸見淨、美血樂、倍血添、欣膝亞…一些化妝品、染髮劑也有。

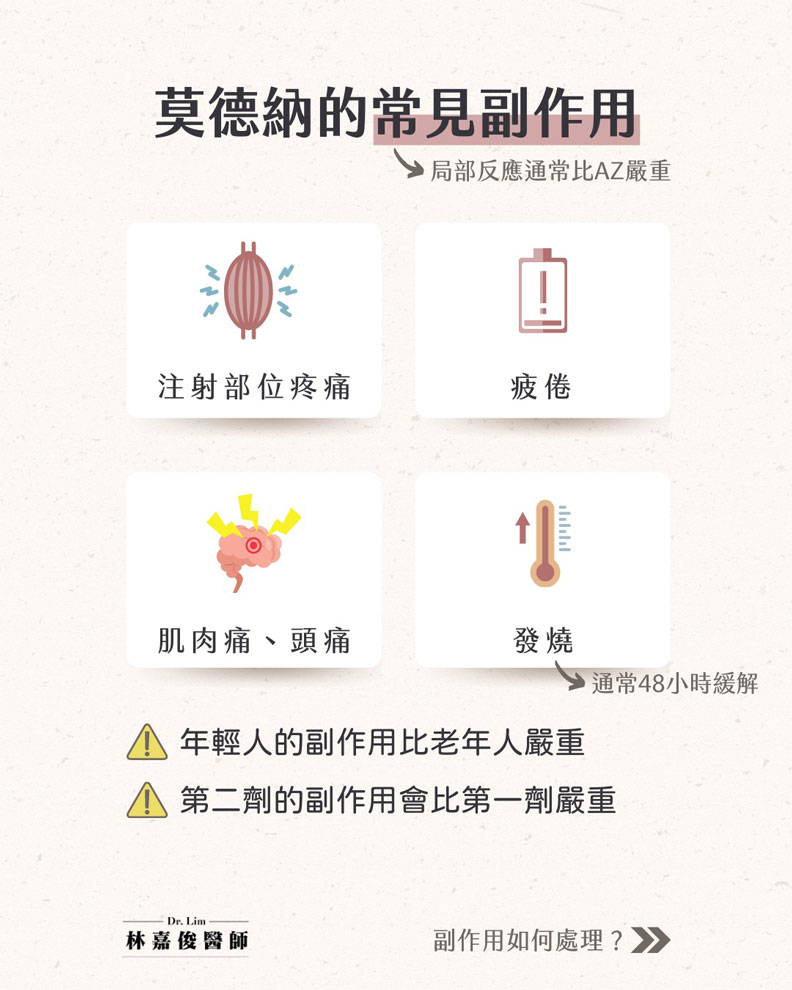

莫德納的常見副作用

注射部位疼痛

疲倦

肌肉痛、頭痛

發燒(通常48小時緩解)

年輕人的副作用比老年人嚴重;第二劑的副作用會比第一劑嚴重。

副作用如何處理?

提早準備就不用擔心:

●注射部位可以適度冰敷,不要揉。

●發燒、頭痛可以在接種後每6-8小時吃普拿疼。

●不建議接種前提早吃普拿疼預防。

發燒超過48小時,建議就醫。

另外莫德納比較特別的幾個副作用是國外大名鼎鼎的COVID arm(新冠手臂)及注射過玻尿酸的地方可能會發生腫脹。

COVID Arm(新冠手臂)是什麼?

COVID arm(新冠手臂)是指在接種疫苗一週以後在接種部位附近出現的紅腫、疼痛、癢等表現,往往多見於接種第一劑mRNA疫苗之後。接種疫苗後出現局部反應其實很常見,但往往都發生在接種後數小時或1-2天內。 COVID arm的特別之處在於它出現的時間是在接種疫苗後第8-10天左右,皮疹的大小和形狀可能有所不同,最大可達15公分。

新冠手臂發生比例(莫德納比輝瑞更容易發生)

接種莫德納疫苗出現的比例(82%)大於同樣是mRNA疫苗的輝瑞疫苗(69%),所以國外有些醫師也直接稱它為Moderna arm(莫德納手臂)。

如何處理COVID Arm?

可以先吃非類固醇類消炎止痛藥(如 ibuprofen)加上抗組織胺及冰敷,一般4到5天消失。若症狀超過一個星期沒消失,建議找醫師確認。國外的研究會使用口服類固醇作為治療,但建議就診後再使用,請勿自行使用類固醇。

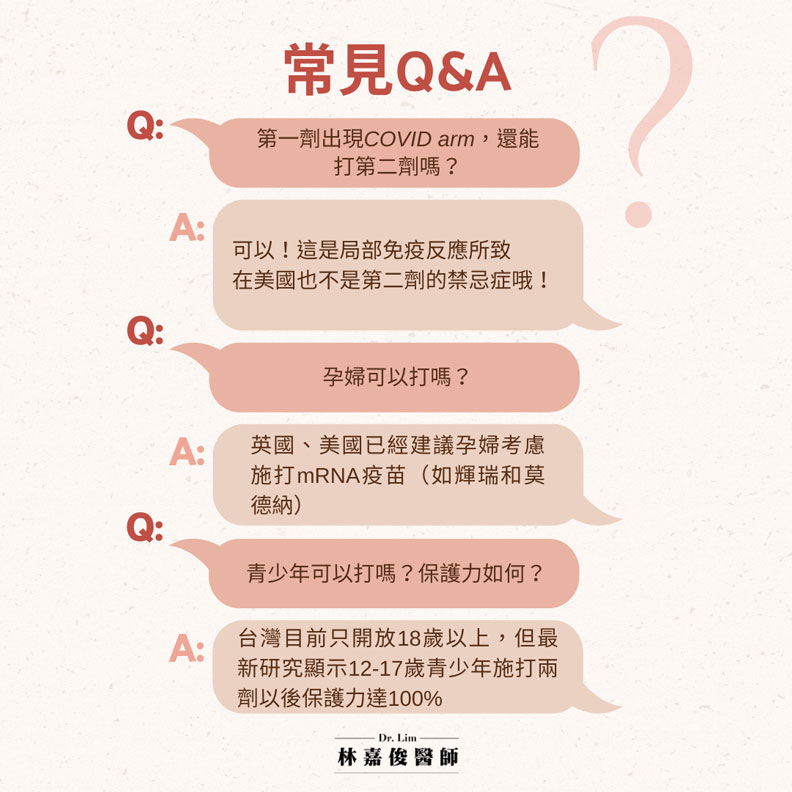

出現COVID Arm還能打第二劑嗎?

如果出現COVID arm,還是可以注射第二劑喔!COVID arm是局部的免疫反應造成,不算是全身性過敏反應,因此在美國也不是打第二劑莫德納的禁忌症。而且打疫苗的整體好處還是大於COVID arm這個小小的副作用!所以還是建議大家有機會一定要接種。

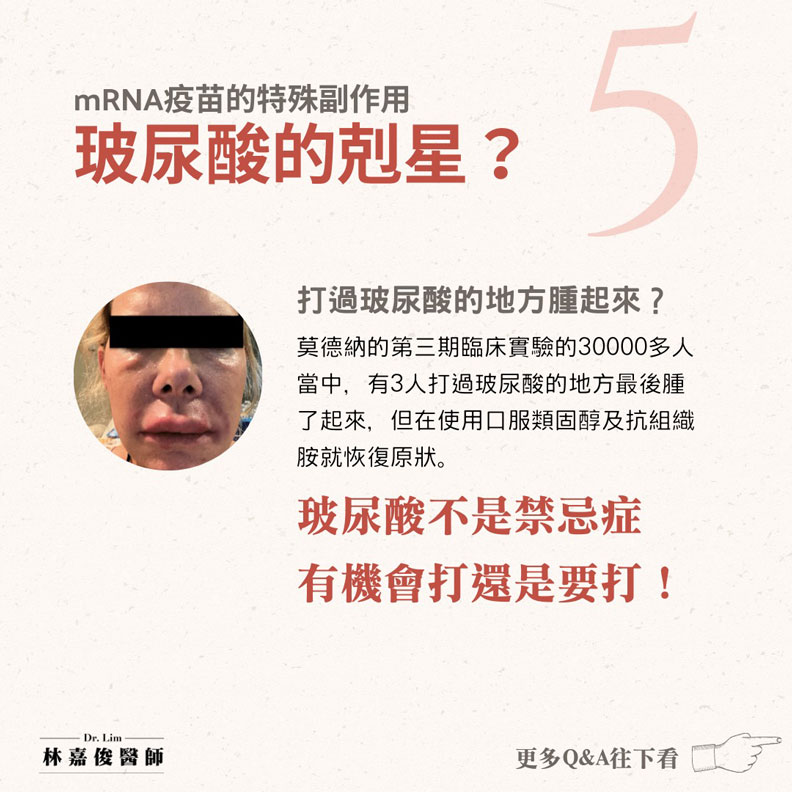

打莫德納會讓打過玻尿酸的地方腫起來?

莫德納疫苗的另外一個特殊副作用是打過玻尿酸的地方會腫起來。莫德納的第三期臨床實驗的30000多人當中,有3人打過玻尿酸的地方最後腫了起來,但在使用口服類固醇及抗組織胺就恢復原狀。目前推測也是因為局部免疫反應造成,所以還是可以放心接種。

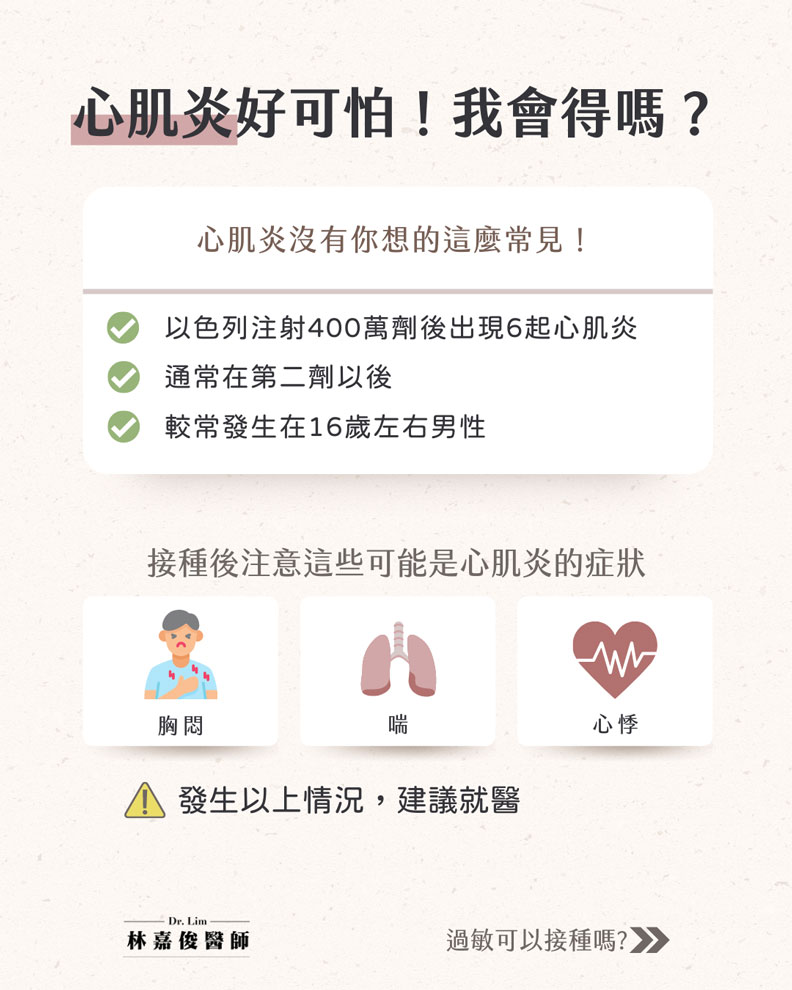

心肌炎好可怕!我會得嗎?

心肌炎沒有你想像的這麼常見!

●以色列注射400萬劑後出現6起心肌炎。

●通常在第二劑以後。

●較常發生在16歲左右男性。

接種後注意這些可能是心肌炎的症狀:胸悶、喘、心悸,發生以上情況建議就醫。

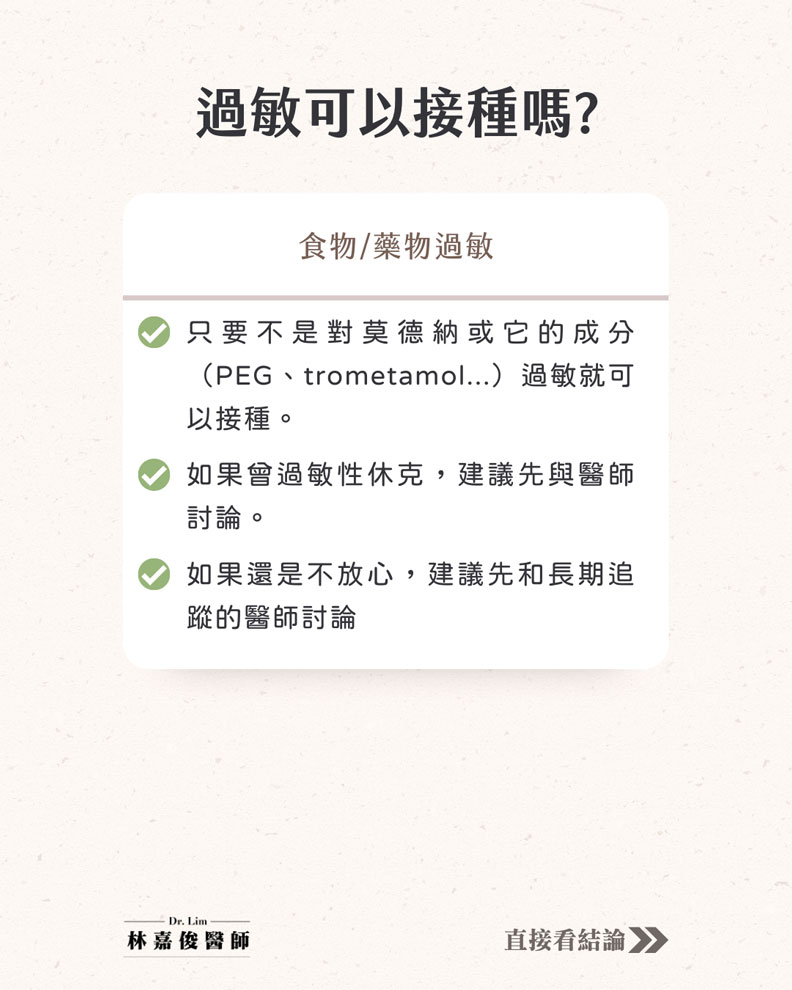

過敏可以接種嗎?

●只要不是對莫德納或它的成分(PEG、trometamol…)過敏就可以接種。

●如果曾過敏性休克,建議先與醫師討論。

●如果還是不放心,建議和長期追蹤的醫師討論。

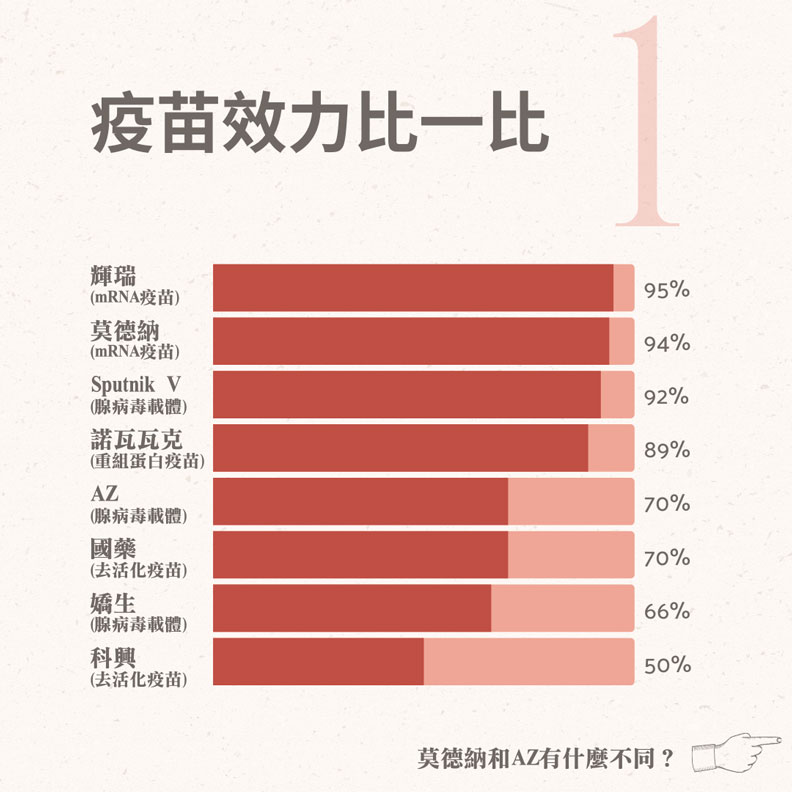

莫德納疫苗是非常有效的疫苗

目前從國外的數據看起來,莫德納疫苗的保護力非常高(94%),雖然有比較少見的副作用,但因為都很好處理,所以建議大家如果有機會還是趕快打疫苗,同時做好個人防疫措施,希望這波能順利控制下來。但也要記得的是,千萬不要因為疫情而過於焦慮(如何緩解看這裡),導致什麼都做不好!

※本文由林嘉俊醫師授權提供,原文請點此。