美國科學家雜誌健康版記者曼加雷斯(Alejandra Manjarrez)報導了一則醫藥新聞,引起了筆者的注意。我們都知道,剖腹產的嬰兒在日後罹患免疫和代謝紊亂的風險比自然產的嬰兒來得高,科學研究表明這可能與出生時他們所接觸到的微生物菌落不相同有關。

剖腹產嬰兒不會經過陰道分娩,而自然產的嬰兒在通過產道時就會獲得陰道內非常多種類的有益細菌(多樣性)。為了在剖腹產後立即恢復嬰兒對母親產道液的自然微生物暴露,期望從出生開始,就使嬰兒微生物菌群能夠正常化,進而減輕重要細菌不能在早期定植在嬰兒體內的缺失與後續影響。

於是,美國紐澤西州羅格斯大學(Rutgers University)生化及微生物系多明格斯-貝洛教授(Gloria Dominguez-Bello)和加州大學聖地牙哥分校醫學院小兒科就共同完成了一項非常有趣的臨床實驗,並且已經於2021年 6 月 17 日發表在《醫學》(Med)的國際期刊上。

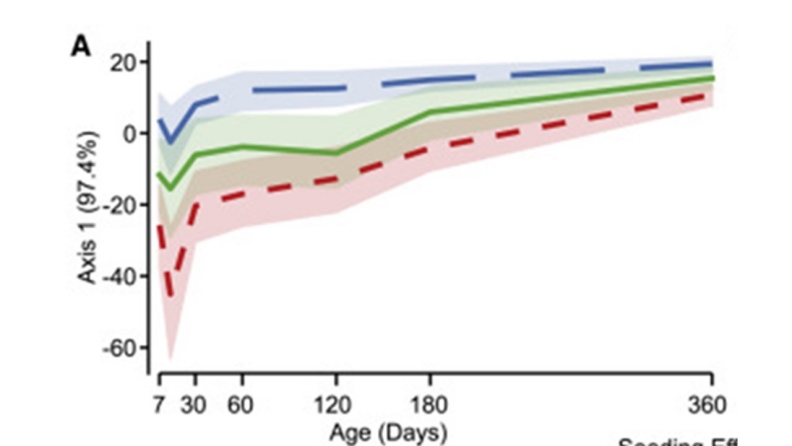

他們對剛出生的剖腹產嬰兒,就立即使用浸有母親陰道液的紗布來擦拭全身,經與未接觸陰道液的其他剖腹產嬰兒相比較,接受擦拭後嬰兒的腸道細菌,可以和自然分娩嬰兒的腸道細菌較相類似,且在研究的一年時間內都可以繼續保持。

自然產的嬰兒腸道菌相較「好」,剖腹產的嬰兒腸道菌相較「差」

目前科學研究可以說是愈來愈清楚,腸道菌相之於身體的健康運作,舉足輕重,從最早就知道的腸胃道小症狀(腹瀉、便秘、腸躁),到後來的免疫系統調節(過敏、抵抗力),甚至到最近的腦腸軸線,精神疾病與退化性疾病,都與之息息相關。

因此,如何能夠在體內擁有良好的腸道菌相,就變成了非常熱門的話題。而自然產的嬰兒腸道菌相較「好」,剖腹產的嬰兒腸道菌相較「差」,已是不爭的事實,所以,除非特殊狀況,醫學界鼓勵自然生產,這也可以是其中的原因之一喔!

所謂健康的腸道菌相,主要是和兩個關鍵因素有關,第一是有益細菌種類的多寡,通常是需要到1500種或以上的不同種類益菌。另一個是不能有壞菌。所以當你的腸道菌相不好時,其實就是說—有益菌的種類變少了,或是壞菌變多了。

如果用一個健康的社會來做比喻,可能大家就會比較容易懂,健康的社會絕對不需要壞人(壞菌),但好人(好菌)也不能只有一種人,我們需要各種不同的好人,像是水電工、泥水師傅、廚師、醫護、老師、農夫等等,一大堆不同專長的人,才能讓這個社會健康的運作起來。

對剖腹產出生嬰兒進行陰道液擦拭實驗,來豐富嬰兒腸道菌相

多明格斯-貝洛(Gloria Dominguez-Bello)教授早在2016 年時,就曾經針對四名剖腹產出生的嬰兒進行陰道液擦拭,來豐富嬰兒的腸道菌相。這次的研究主要是提高嬰兒的研究人數,並將監測的時間從先前的一個月延長到一年。也正是因為時間延長到一年,才更引起了科學界的注意。

此次研究共有 177名嬰兒參與,其中 101名來自美國,其餘 76名分別來自智利、西班牙和玻利維亞。總共分成三組,第一組自然產有98位,第二組剖腹產但沒有陰道液擦拭的有49位,第三組經母親同意並在剖腹產後,有 30位嬰兒在嘴唇、面部、胸部、手臂、腿部、生殖器、肛門區域和背部使用了母親陰道液擦拭。

所有嬰兒的糞便、口腔黏膜和右臂區域的皮膚,在出生後的最初幾個小時內先進行第一次採樣,然後在第一天和第三天之間,第一個月的每週,以及第一年剩餘時間的每個月進行後續採樣。經過比對細菌的基因序列後,研究人員確定了每位嬰兒的糞便、口腔和皮膚中所有細菌的種類。

經與剖腹產後未擦拭的嬰兒相比較,擦拭嬰兒的微生物菌落與自然產的嬰兒相類似,尤其是在皮膚和糞便中。所有孕婦都有經過陰道B型鏈球菌篩檢,如有感染會用抗生素治療。

研究人員發現,陰道液擦拭可以有效增加自然產中所發現的益菌,但不能減少剖腹產後才會出現的壞菌(伺機性病原菌)。根據多明格斯-貝洛教授的說法,她已經開始進行更大規模以及更長時間的臨床試驗,目標人數為 600名嬰兒,監測時間延長到五年。

另外,利用陰道液擦拭盡可能恢復自然產微生物菌的做法,到底能帶給嬰兒那些健康的好處,需要更加明確,因此她在未來的試驗中還會評估,陰道液擦拭可否降低與剖腹產相關的疾病風險。

陰道是兒童第一個微生物的來源?此觀點仍存在爭議

羅格斯大學這項研究的理論基礎是:陰道是兒童第一個微生物的來源,但這一觀點仍然存在爭議。正如2021年5月18日發表在《細胞報告醫學》(Cell Reports Medicine)上的一篇研究就發現,新生兒的第一次胎便就已經揭示嬰兒先天性的腸道微生物菌相。

雖然胎兒在媽媽的肚子裡面,什麼東西也沒吃,但其實嬰兒在胎盤內,會吞入羊水、胎盤內脫落的各式細胞、以及自己腸胃道的分泌物和膽汁,所以胎便就像一個時間膠囊,揭示著嬰兒在出生前,所接觸過的所有東西和微生物,而這些在母親子宮中所遇到和積累的各種物質,都會變成嬰兒腸道內微生物細菌的食物來源(潘懷宗/嬰兒第一張尿布揭示的健康訊息!),所以新生兒第一個微生物來源應該是在胎盤內,而不是在陰道。

因此,芬蘭赫爾辛基大學醫學系人類微生物菌相小組德沃斯教授(Willem de Vos)就說道,糞便的微生物菌相才是最有代表性的,不是陰道,這項研究僅僅能說明陰道可以傳遞更多的微生物給新生兒,但若要有完整母親體內的菌相,仍然需要做糞便移植才對,這樣會比接觸陰道液更為有效。

就在去年,德沃斯教授針對 7名嬰兒的小型研究中證明,利用口服糞便移植,將母親的腸道菌傳播給剖腹新生兒,就可以豐富嬰兒的腸道微生物群,使其與自然產嬰兒的腸道微生物群相匹配,更重要的是,口服糞便移植還減弱了與剖腹產相關的壞菌,這是羅格斯大學此項研究中無法解決的問題,此項研究已發表在《細胞》期刊上。

但多明格斯-貝洛教授回應指出,在她的研究中所獲取陰道液的同時,會陰部也被觸及,這是一個可能攜帶壞菌的部位,也因此可以解釋她們無法降低壞菌的可能原因之一。另外,科學家也發現,孕婦和非孕婦陰道中的細菌種類也有所不同,因為懷孕的母體內發生了許多激素的濃度變化,這也是需要注意的地方。

參考文獻:

1.SJ Song et al. Naturalization of the microbiota developmental trajectory of Cesarean-born neonates after vaginal seeding. (2021) Med (2) 1-14.

2.K Korpela et al. Maternal Fecal Microbiota Transplantation in Cesarean-Born Infants Rapidly Restores Normal Gut Microbial Development: A Proof-of-Concept Study. ( 2020) Cell 183(2) P324-334.

(本文作者為陽明大學醫學院藥理學研究所兼任教授)