你有沒有發現東奧賽場上,除了拚搏的選手及教練還有一群人?這次東奧不開放觀眾入場,所以不是觀眾。這群人在場上觀察著選手一舉一動,想著選手的身體狀況,在腦中沙盤推演可能需要的醫療措施——他們是「運動醫學團隊」。

台灣在此次東京奧運表現亮眼,帶起一波全民瘋奧運熱潮,相信很多人週末都守在電視機前,為麟洋配及戴資穎的金牌戰集氣。然而「穿金戴銀」的背後是選手苦練的汗水,以及許多新舊雜陳的運動傷害堆積起來的苦練。

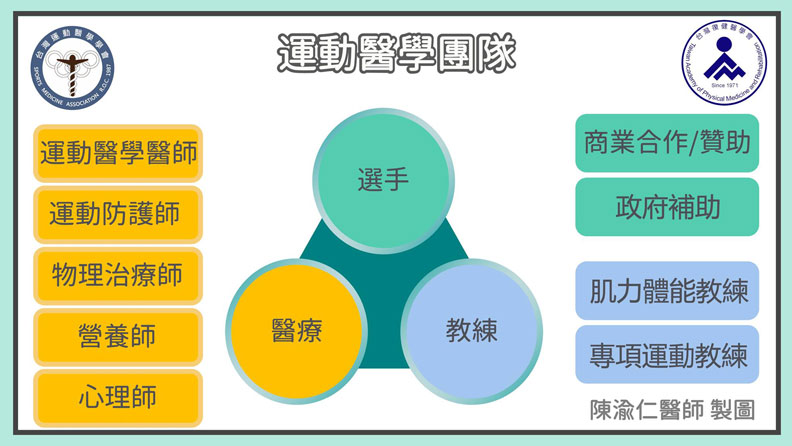

運動員需要跨領域專業的協助

運動員需要跨領域專業的協助,包括隊醫、防護員、治療師、營養心理專長、科技相關人員。隊醫不只是一個看診醫師,必須了解各種領域的運動規則、急慢性傷害、運動禁藥議題,並且平常跟選手教練其他團隊成員互相熟悉信任,和各種專業人員討論調整訓練,必要時參與討論能否帶傷上場比賽等議題。

許多過去難以診斷、或是無法處理的運動傷害,在運動醫學飛快進展的今天都有治癒的可能。

運動醫學團隊不只是在奧運賽會陪同

運動醫學團隊不只是在奧運賽會陪同,平時就會在國訓中心協助選手訓練,許多賽事都會跟著選手東征西討,試想一般人看病會希望找熟悉自己的醫師,對運動員來說更是如此。

以台灣運動醫學學會理事長、東奧代表團醫療長、復健科林瀛洲醫師為例,林醫師多年來固定每週南北往返,至左營國訓中心看診,診治選手的運動傷害,更與教練及選手一同討論治療及訓練計畫。

運動員的治療需求與一般人不同

運動員的特別性在於治療需求與一般人不同,一般肌肉骨骼疾病常用的類固醇不僅是運動禁藥,更可能弱化肌腱韌帶等組織,因此不適合運動員。

對於肌肉骨骼關節損傷,運動醫學領域有越來越多的先進的治療,包括近年興起的增生療法及體外震波等治療,可以無副作用,也無禁藥風險地治療運動傷害。

很多人也許聽過高濃度自體血小板血漿(PRP),然而一個問題是以傳統的製備法,血小板及生長因子的濃度不夠穩定。而近來醫材技術的進步,讓萃取出的血小板及生長因子的濃度更為穩定也是許多運動員遠離運動傷害困擾的一大利多。

運動醫學醫師要為選手擬定治療計畫,更要診斷運動傷害程度。肌肉骨骼超音波的進展,讓醫師能在賽場上即時診斷傷害程度,並且在運動傷害的恢復過程中追蹤修復程度,與選手及教練共同討論訓練強度及進程。

以此次東奧讓台灣發光的羽球來說,快速移動的腳步、弓箭步及跳躍,都會造成膝蓋及腳踝的負擔,據統計,下肢關節及髕骨肌腱的運動傷害最為常見,超過一半的羽球選手受下肢運動傷害所苦,而過肩殺球也會造成肩夾擠症候群及旋轉肌腱受傷等狀況。

大家熟知的戴資穎、周天成、李洋、王齊麟等選手,身上都帶著大小的運動傷害,運動員不可能受傷就完全不訓練,而評估運動傷害的程度及治療策略,是運動醫學醫師的使命。

運動醫學醫師是跨領域的組成

運動醫學醫師也是跨領域的組成。本次的奧運隊醫團隊,除了復健科林瀛洲醫療長,也包括骨科周文毅醫師、中醫郭純恩醫師等專業,共同照顧運動員的健康。

而除了醫療層面,運動防護師、治療師對各種傷害訓練與功能導向的介入,營養師調整飲食預防「相對能量不足」、心理師照顧心理健康都是團隊中不可少的一環。

對運動員的關心不能只有四年一次

奧運四年一次,但對運動員的關心不能只有四年一次。

運動醫學的進步在選手訓練的過程中,默默地扮演支持的角色,在每個榮耀時刻的背後,運動醫學團隊願意成為選手最堅強的後盾,守護選手的健康,讓運動選手能全力發揮、為國爭光!

運動醫學學會期望越來越多的運動選手,能夠得到好的照護。不只是奧運明星運動員,基層運動選手也能夠因為企業贊助、民眾支持,享受運動醫學發展的成果!

參考資料

1. Guermont, H., le Van, P., Marcelli, C., Reboursière, E., & Drigny, J. (2020). Epidemiology of Injuries in Elite Badminton Players. Clinical Journal of Sport Medicine

2. Mohd Jamali, M. N. Z., Selvanayagam, V. S., a Hamid, M. S., & Yusof, A. (2021). Prevalence, patterns and factors associated with injury: comparison between elite Malaysian able-bodied and para-badminton players. The Physician and Sports medicine, 1–7

資料整理

陳渝仁醫師:康禾復健科診所、新北市立土城醫院復健科主治醫師

林杏青醫師:台灣運動醫學學會副秘書長、新北市立土城醫院復健科主治醫師

(※本文由台灣運動醫學學會授權提供,原文請點此。 )

更多內容請至【臉書粉絲團:台灣運動醫學學會 - SMA】/【官網:台灣運動醫學學會】