編按:上完大號,先別急著沖水!郭大維中醫師表示,排便是反映健康狀況的重要指標,因此每次如廁後回頭順「便」觀察很重要。既然如此,我們平常該如何觀察便便?便便的顏色、形狀、氣味,透露了哪些身體警訊?想讓腸胃動起來,改善便祕又該怎麼做呢?

自我檢視脾胃健康的方法有很多種,其中,觀察自己排便的狀況是一個很重要的指標。中醫有「看便識病」的方法,就是依照排便的次數、色澤、粗細、形狀、氣味等等,來評斷患者的體質或疾病,也可以反映出五臟六腑、身體氣血是否通暢。

這樣算便秘嗎?一週排便幾次正常?

一般來說,正常人一天會排便一~二次,但有部分的人可能因為本身體質的關係,每天的排便次數會再增加個一~二次,也就是一天三~四次,這都屬正常排便次數的範圍。在門診中也遇過患者,大概二~三天才會排便一次,擔心這樣是不是便祕,其實只要有規律的排便頻率、次數不要過於頻繁,大多可以不必過度擔心。若每週排便的次數小於兩次,才算是便祕。

大便形狀、硬度和氣味,都與脾胃消化有關

糞便裡水分佔75%,固態佔25%,一半是食物殘渣,一半是腸道細菌。正常的糞便形狀像「香蕉」最為理想,且質地軟而不沾黏馬桶,水一沖,毫無殘留;若容易黏馬桶,或大便不成形(大便溏薄)、水瀉,代表「腸胃濕濁」,因腸道蠕動太快讓水分無法正常吸收,很可能是病菌感染或腸躁症所引起。

若形狀太細,代表心肺功能不佳,有氣虛的問題。若出來是一節一節的,表示糞便在腸道滯留時間較長,或是肛門括約肌無力所造成。若是像羊屎一樣又小又硬,代表糞便已在腸道滯留過久,水分早已被過度吸收,這也表示腸道蠕動速度太慢,很可能糞便中的有毒物質已大量囤積在體內了。

正常大便的氣味應是偏微臭的,而臭味是關係到腸道內好壞菌的比例,味道越臭,表示壞菌越多。此外,若平時飲食中攝取較多蛋白質的食物,像是豆類、肉類,或含有蔥、蒜、韭菜等含硫的辛香料,糞便的氣味也會比較臭。若大便帶有酸味或燒焦味,可能是消化不良所導致的。

平常若是吃得很清淡,像是水果蔬菜攝取的量比肉類、蛋白質都還要多時,那大便的氣味是比較不會臭。要注意的是,平常若是吃得清淡,但大便卻是其臭難聞,這和腸道狀況不是很好有關,應盡快就醫檢查,嚴重有可能是大腸癌所造成的。

大便顏色和脾胃很有關係

正常大便的顏色應該是呈「黃色」或「黃褐色」。它的顏色來自膽汁和腸胃道細菌所產生的作用,而「黃褐色」是最理想的顏色。一旦發現自己糞便顏色異常,有可能是脾胃部份發生疾病,應提高警覺盡速就醫,避免延誤病情而造成遺憾。

⒈紅色

排除紅肉火龍果、甜菜根、紅蘿蔔、蕃茄等紅色食物因素,如果糞便表面上有鮮紅色的血,或是排便後滴血、馬桶內噴得到處是鮮血,大部分的原因是痔瘡、肛裂所引起的。若排出為暗紅的血色,有可能為下消化道出血引起,例如小腸末端、大腸潰瘍。總之糞便帶血就要特別留意,有直腸癌或是急性出血性腸炎的可能性,絕不可輕忽。

⒉黑色

有些人在服用中藥,或是攝取含鐵量較高的食物如菠菜,或是服用鐵劑、治療幽門螺旋桿菌的鉍劑時,排出來的大便是黑色且黯淡無光。若大便出現像瀝青般黑色、油亮的狀態,可能是上消化道出血,最常見的部位就是胃或是十二指腸,這是因為血液在腸內的停留的時間較久氧化,而使大便顏色變成黑色。

⒊墨綠色

大便會出現綠色或墨綠色的原因,大多和飲食問題有關,有可能是吃了大量的綠色蔬菜或是食用色素所引起的,通常在幾天後大便會恢復正常。若是腸胃失調、食物被消化太快、腸炎或腸胃道出血,大便也會出現綠色的情況,不得不多注意。

⒋灰白色

正常的大便顏色應呈黃褐色,那是因為有膽汁參與作用的關係,但當大便顏色呈現灰白色,表示是膽管受阻而導致膽汁分泌不足,膽汁沒有分泌到腸胃道裡,大便內少了膽汁,常見的疾病包括胰臟癌、膽道癌、膽囊癌等腫瘤問題,都可能形成灰白色的糞便,應該進一步檢查肝膽或是胰臟功能。

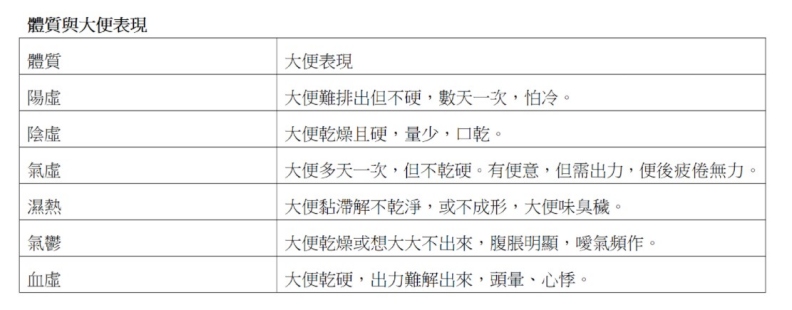

體質與大便表現

陽虛體質:大便難排出但不硬,數天一次,怕冷。

陰虛體質:大便乾燥且硬,量少,口乾。

氣虛體質:大便多天一次,但不乾硬。有便意,但需出力,便後疲倦無力。

濕熱體質:大便黏滯解不乾淨,或不成形,大便味臭穢。

氣鬱體質:大便乾燥或想大大不出來,腹脹明顯,噯氣頻作。

血虛體質:大便乾硬,出力難解出來,頭暈、心悸。

便祕依賴瀉藥,讓腸道失去自我蠕動

門診中有一位35歲新婚女性患者,因為便祕的關係,長期習慣服用酵素來幫助排便,只要一天沒有吃酵素,她就無法正常排便。剛開始吃覺得還蠻有效的,但才過沒多久又開始出現排便不順的情形,她就開始擅自增加劑量,從原本一天三~四顆,變成一天要八~十顆才有辦法大便,在長期高劑量的服用下,讓她的腸道產生依賴性而失去自我蠕動的能力。

就診時請她把酵素帶過來給我看,發現裡面竟含有大量番瀉葉的成分,實在危險!番瀉葉是一種藥效快卻容易依賴的瀉藥,服用後雖能立即腹氣通暢,但並非是治本的方法,許多患者會因服用過量出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、頭暈、臉部麻木等副作用。

雖然番瀉葉在中醫上是常用的瀉下藥,性寒味苦,歸大腸經,中醫多用來治療急性便祕,但若長期使用,會導致腸內壁神經細胞反應降低。也就是說,即使腸道內有足夠的糞便,也無法刺激腸道引起排便的反應,反而加重便祕的情形,久而久之成惡性循環,而患者為了能排便,就會讓番瀉葉吃的劑量越來越高,反而造成身體的危害。

養好脾胃,排便自然順暢脾胃的調養,就從日常生活中開始,特別是從每日的飲食小細節裡調整,日後就不會有排便不順的困擾了。

1.規律飲食,少量多餐,七分飽,不餓過頭。

2.多吃麵食類的發酵食物,少吃精緻食品及純白米飯。

3.盡量避免吃粗糧、高纖、加工食物,以免破壞胃黏膜屏障。

4.避免吃刺激性、過酸的食物,才不致增加胃酸分泌、刺激胃黏膜。

5.攝取足夠的蔬果量及喝足夠的飲水量。(每天至少要吃三份蔬菜與兩份水果蔬菜,一份大約是煮熟後半個飯碗的量。水果一份相當於一個拳頭大小。每天水分攝取為體重×33~40)

(本文作者為扶原中醫體系總院長、資深醫藥記者;原文刊載於郭大維、王瑞玲《讓腸胃動起來:暖男中醫師教你順時養生術+養腸操,遠離胃痛、腹脹、便祕、食慾不振》/時報出版)