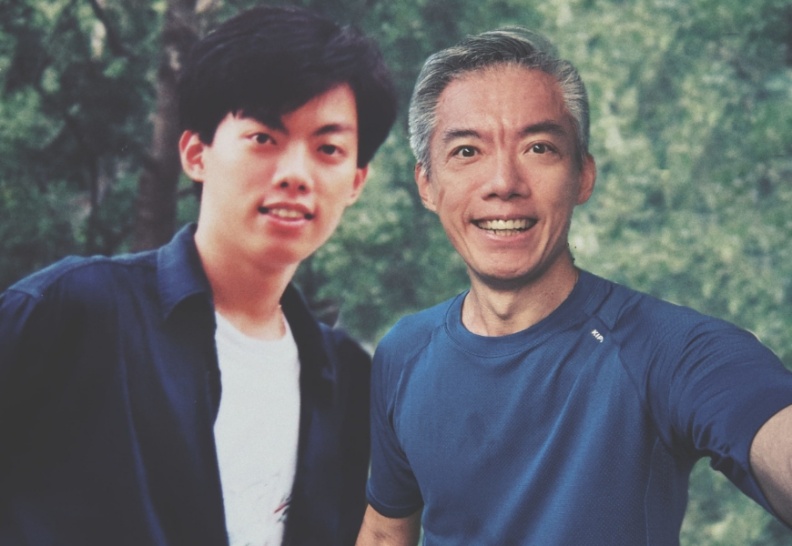

文/陳莞欣 圖/蔡志浩

編按:想有健康的老年,中年就要做準備。認知心理學家蔡志浩,在45歲後才養成運動習慣。連續6年不間斷的運動生活,讓他擺脫困擾20年的過重與高血壓,更因此跳出人際上的舒適圈,對自己更有自信。不運動的人,如何讓自己發自內心愛上運動?

知道運動好處多,但就是沒動力開始?偶爾運動也是3分鐘熱度,無以為繼?

52歲的認知心理學家、台灣使用者經驗設計協會理事蔡志浩自嘲,45歲之前,他是完全不運動的「肥宅」。家族因素使然,他30歲就有高血壓。念博士班時在美國生活,又養成了不健康的生活習慣:愛喝可樂、吃甜食,平常連散步都懶。巔峰時期,身高182公分的他,體重超過80公斤。

過重將近20年,血壓、血脂更是上升後就回不來。他回憶當時的心態,「我曾經覺得用藥物控制就好,其實身體愈來愈差。總有一天會惡化到藥物也幫不上忙,血管爆掉。」

直到6年前,他在因緣際會下開始嘗試運動。從最低標準的每週3次30分鐘運動開始,到每週平均8次、涵蓋騎車、跑步、走路和肌力訓練的多元運動菜單。313週的持續運動,讓他減重超過12公斤,血壓也回到正常標準,結束了20年來每3個月到心臟內科回診一次的日子。

運動,可以讓一個人由內而外更新,成為更好的自己。在部落格「Taiwan2.0」中,蔡志浩寫下他的體悟:「生活型態對了,整個人也就跟著對了。那正是『fitness』的意義。」(註:「fitness」指體適能,「fit」另有合適之意)

不運動的人如何發自內心愛上運動?建立契約、累積知識、挖掘興趣

蔡志浩提到,剛開始接觸運動,純粹是工作所需。2015年,一家運動管理公司找上他擔任顧問,希望他提供運動App的開發建議。為了做好顧問工作,他開始大量閱讀相關書籍,包括運動生理學、心理學、社會學等。

然而,讀了許多書卻缺乏實作,難免有隔靴搔癢之感。他找出家中塵封已久的自行車,試著騎一段路。他發現,其實自己沒有想像中討厭運動,甚至從中體驗到不少樂趣。「運動從工作變成我的生活,是一段很棒的緣分。」

如何讓運動成為長期生活習慣?蔡志浩指出,他和自己訂下了一份「運動契約」:無論多忙,每週至少要運動3天、每次至少30分鐘,且運動強度要達到最大心率50%以上。沒辦法騎車的日子,搭捷運時提早一站下車走路、多爬幾層樓梯,只要累計時間超過30分鐘都算數。天天達標的成就感,會讓人更願意堅持下去。

再者,知識就是力量。蔡志浩指出,不同於大眾「運動不用動腦」的刻板印象,當代運動科學是個知識密集的學科。舉凡個人需要的運動處方、如何訓練才能真正進步、運動前後該補充哪些營養,樣樣都是學問。書讀得愈多,愈了解怎麼用正確、有效的方式運動。

契約創造運動的意願、知識告訴你該做哪些運動,興趣則讓人找到適合自己的運動。蔡志浩指出,體適能分為肌力、耐力、心肺、柔軟度、平衡等數個項目。想變得健康,運動菜單就不能偏食。每個體適能項目,都該找到一種你喜歡的運動。例如,討厭游泳的人,或許可以試試跑步,一樣能提升心肺功能。

他以自身經驗為例,原本只想騎車的他,騎行一陣子後發現自己雙手發麻。深究原因,是核心肌肉不夠有力,騎車時不自覺地用雙手壓住公路車的龍頭。想加強核心肌力,就要做重量訓練。他也開始跑步,補足騎車所缺乏的全身性運動刺激、提高骨質密度。

「只做喜歡的運動,只會訓練到一種能力,體能無法全面提升。」蔡志浩說。

運動時間愈長,收穫好處愈多!動態正念可減壓、提升自我效能

身為心理學家,蔡志浩指出,運動不只是促進身體健康,對心靈也有許多正面影響。例如,心理學研究證實,「正念」(mindfulness)技巧有助於自律神經失調的人紓解焦慮。在每次呼吸之間,專注當下,讓思緒不再雜亂紛沓。而運動也能助人達到此一狀態。

蔡志浩形容,跑步就像動態的正念練習。跑者全力衝刺時,心神會集中於自身吐息與身體感受。中高強度的運動,使交感神經興奮;而運動後的休息,則啟動副交感神經,使人進入深層的放鬆狀態。「能夠動,靜的時候就能非常平靜。」

運動,也讓我們成為自己和他人眼中更好的人。蔡志浩觀察,不少同輩朋友在50歲左右時,會出現老花、疲勞、記憶力和注意力變差等體能退化的狀況。人一旦自覺衰老,便會害怕世界的變化,進而希望固守自己的舒適圈。「有些人會用傷害別人的方式,維護脆弱的自尊。」蔡志浩感嘆。

他指出,心理學上有個「自我效能」的概念:一個人面臨未知的情境時,能不能勇敢接受挑戰,相信自己能達到好的成果?運動可促進體能進步,也能提升自我效能。長出肌肉、體態改善的同時,信心也增加了。

「運動對我的影響,就是知道失敗不只是失敗,而是為日後變強做準備。」蔡志浩回憶,有次他參加騎行,從嘉義市區騎到奮起湖。儘管距離不算長,他卻發現自己在抵達目的前不停抽筋,最後沒有完成行程就打道回府。挫折的經驗,讓他意識到自己原有的訓練方式面臨瓶頸,需要加強騎行以外的運動。

運動養成的積極心態,也適用於人生的其他面向。蔡志浩提到,養成運動習慣後,他更樂於在工作上接受新的挑戰,例如演講過去不熟悉的主題。看待老年可能發生的無常、變動,也多了一份平靜。

踏出交友的舒適圈!青銀共同運動,讓生命更加豐富

朋友,是人生下半場的重要資產。但蔡志浩指出,多數人活到50歲,工作、生活皆已穩定,往來的朋友也都是同樣一群人。在同溫層待久了,便很難接受和自己不同的人。社交上缺乏新的刺激,不只讓生活變單調,也容易使人心生偏見。

然而,運動可以打破世代、身分的隔閡,創造新的友誼。蔡志浩提到,他參加的車友團中,成員有國中生,也有60、70歲的前輩。車友一起騎行、吃東西、看風景,話題很自然地以運動為中心開展。在這個團體中,年紀、學歷、頭銜都不再重要,每個人都是平等的存在。

此外,在運動社團中,人生歷練豐富的長輩,反而受年輕人歡迎。平時,若想跟年輕朋友分享自己的經驗,很容易被視為是說教、擺架子。但在運動時,大家可以放下成見,敞開心胸接受他人的分享。例如,有年輕車友提到想去日本騎車,剛好有前輩曾在日本工作,可以提供建議。

蔡志浩笑說,自己年輕時也曾是個內向的人,對人際關係感到焦慮。念博士班時,甚至只想找不用和人接觸的研究員工作。運動以出乎意料的方式,改變了他的性格。「一起運動,可以讓不同世代看到最真實也最好的彼此,把『他們』變成『我們』。」

50歲建立70歲應有的生活習慣!想有好的老年,要趁還不老時做準備

這幾年,蔡志浩常勸同年紀的朋友,一定要早點建立規律運動的習慣。因為中年不做準備,等真的成為老人時,許多事情就已經太遲。

他舉例,中年子女常希望爸媽可以養成健康的生活型態。但長輩年紀大了,或許已經有三高、糖尿病、肌少症、骨質疏鬆等慢性病。運動過程中一個不小心,脆弱的身體就會受傷,心態更加退縮。最終他們能接受的運動,只有在自家附近散散步,體能很難提升。

「我覺得30歲起要過50歲的日子。70歲該有的生活習慣,50歲就要建立。」蔡志浩說。年過半百的現在,他並不憂慮老年。因為不論20歲、50歲、70歲,都好好吃、好好動。「這輩子的每一天,都要訓練自己過健康的生活!」

(原文刊載於《50+》;本文獲授權轉載;內容僅反映作者觀點,不代表本社立場。)

■50歲後還不錯!用新的方法,創造自己的理想老後

想知道更多熟齡新思維、新活動?

➡加入50+LINE https://pse.is/3p9hh6

➡加入50+FB https://pse.is/3nkder 每日資訊不漏接!