編按:當我們說要與父母開始保持適當的心理距離時,並不是指你就不再回家、拒絕與他們有實質上的往來;而是在互動之中,找到自己的可為與不可為。換句話說,你得清楚自己的心理界限,明白哪些互動模式會讓你感到難受不安。(本文摘自《你在煩惱什麼呢?》,作者為李家雯(海蒂),以下為摘文。)

看見自己不被束縛的能力

「我不想再讀空氣、再看大家臉色了,因為……空氣不是用來讀的,而是用來呼吸的!」

──日劇《凪的新生活》

看過動畫《龍貓》嗎?有一幕是小月和小梅的媽媽躺在床上對爸爸說:「懂事的孩子往往更讓人心疼。」畫面裡的母親,表情裡有很多的不捨。因為她明白當孩子表現得成熟懂事,代表內心壓抑了想耍賴、想偶爾不乖、想隨心所欲成為自己的渴望,並且盡量不惹人厭、不造成別人的麻煩。乖巧聽話的好處,是孩子換得了他人的喜愛;但付出的代價,是失去為自己發聲、真實做自己的勇氣,就像前一篇的巧巧。

10幾、20歲左右的你可能很難想像,我在其他諮商室現場,也聽過40歲左右的個案抱怨他們6、70歲的父母:「為什麼我都成家立業了,他們依然不能尊重我的生活?」

為什麼已經是大人的他們,依然解不開渴望被父母認同的束縛?像是常年被圈養的象,多年的束縛成了習慣,無法看見自己不被束縛的能力。這樣的束縛又會接著帶來更多人際上的挫折,於是他們用同樣追逐父母認同的方式,去追求主流社會的認可。在職場上、友誼中,都透過討好和盲目追求「被喜歡」來找到自我定位。在汲汲營營的過程中,便忘記停下來釐清自己真實的價值。

讀空氣,卻「過度閱讀空氣」

我很喜歡日劇《凪的新生活》。女主角小凪是一位28歲的上班族,不論在工作上、感情裡,她就是那種會依循他人的表情動作,來決定自己該如何反應的人。在她的生活中,沒有自己的聲音;或者應該說,小凪在身分認同的過程中,不論擔任何種角色,她總是依循著外在指標來定義自己的價值。長期下來,她在與人相處上總是唯唯諾諾、委曲求全。

她與別人互動的準則只有一個:怎麼做才不會被討厭?比如說,其他女同事在工作上出了包,她一觀察到氣氛不對,就會自動跳出來揹黑鍋,替同事承擔。因為知道男朋友喜歡女生留著又直又順的長髮,只要男朋友留宿,她就會在天還沒亮時起床,用直髮夾搞定她的大澎頭,就怕男友知道自己其實自然捲得厲害。

小凪來自北海道的鄉村,長期以來都按照母親的期待生活。從小媽媽就將她教育成一個「不能令人失望的孩子」。仔細探究她們母女兩人的互動,會發現小凪的媽媽是「情緒勒索」高手,就算長大後的小凪到東京工作,心裡依舊被媽媽牽動著。

看這部劇的時候,我不禁思索,出了社會、成為上班族的我們,以及我陪伴過的許多學子,會不會就像日劇裡的小凪一樣?就算離開家庭,依然持續尋求外界認同。

尋求他人認同,需要看懂周遭環境,並讀懂他人的臉色。日文裡將「察言觀色」比喻成「閱讀空氣」,是很微妙的形容。讀出空氣中的氣氛、嗅出環境裡只能意會不能明言的潛規則,或許是人在社會化過程裡慢慢形成的能力。但若「過度閱讀空氣」,過度體貼別人,將你察覺到的周遭一切情緒、壓力都歸咎於自己時,難免令人壓抑、令人難受,無法喘息。就像「過度換氣」般,明明是奮力吸氣,卻讓人感到窒息。

人生的改變,總發生在斷裂之處。這個故事轉折的契機,便是在小凪意識到她不得不改變的那一刻。

(延伸閱讀│別把他人的問題,當成自己的問題!我為我的情緒與行為負責,但不為對方的負責)

改變的第一步:為自己切出安全距離

某天小凪又被同事凹著加班,晚上的辦公室裡空無一人,雖然已經習慣,但依然不免感到委屈,本以為已經夠慘了,沒想到卻又在走廊聽到男朋友的驚人言論:原來他根本沒有跟她結婚的打算!頓時風雲變色,小凪一直以為自己的委曲求全,最終會換來兩人從此過著幸福快樂的生活。當下她恐慌發作,被送進了醫院。

出院後,小凪決定改變。在經歷生命的斷裂與茫然之後,她決定進行生活斷捨離,拋下一切,辭掉工作、搬離原本租屋處、切斷與同事及男友的關係。她決定變得「不乖」,不再順應社會主流價值,為自己切出一個安全距離。

所謂「保持距離,以策安全」,在我們實際生活中,當然不可能像戲劇演的那樣,真的拋下一切遠走高飛,但我們依然可以適度拉開自己和外界的距離。而這個距離不只是身體上的距離,還有「心理的距離」。

保持心理距離,不是逃避

有一個這樣的故事。在寒冷的冬夜裡,兩隻刺蝟冷得直發抖,於是牠們便決定相互擁抱,藉由體溫來為彼此取暖。但當牠們擁抱得越緊、越感受到對方的溫度,卻越被彼此身上的尖刺給扎得發疼。越是渴望對方的溫暖,就越是遍體鱗傷,但當牠們畏懼對方的尖刺而逃得遠遠的時候,又感到寒意刺骨,冷得受不了。直到最後一刻,牠們意識到最溫暖的距離,不該是兩人緊緊相依,也不是過度遠離彼此,而是在關係中找到「剛剛好」的距離。

心理距離(Psychological Distance),指的是人與人的互動之間有一條虛擬的界線,太過靠近或疏離,都會干擾到兩個人心理上的連結感,以及互動的舒適度。縱使物理距離和心理距離可能有一定的關聯度,但也並非絕對相關。也就是說,並不是兩個無法見面、沒有實體互動的人,在心理上就一定感到疏遠。就像在疫情期間,你與好朋友、同學們,為了防疫而必須減少實際互動,但藉由科技網路的便利性,我們依然能與人產生連結、維持關係而不感到孤單。

❝同樣地,當我們說要與父母開始保持適當的心理距離時,並不是指你就不再回家、拒絕與他們有實質上的往來;而是在互動之中,找到自己的可為與不可為。❞

換句話說,你得清楚自己的心理界限(Psychological Boundry),明白哪些互動模式會讓你感到難受不安,像是父母過多的要求,以及哪些事情,你會樂意為之而不感到痛苦。

你可能會問:「保持距離,難道不是一種逃避嗎?」保持距離,是給我們空間照顧自己,同時練習辨識父母及他人的期待是否合理。重要的人的想法,當然值得我們重視,但有時我們也得學會辨識其中的合理性。

還記得我們上一篇說的嗎?改變,需要從自己開始。保持適當的距離,是你可以給自己的照顧。而練習說「不」,是你可以採取的第一步。

用不同方式說「不」

為什麼我們害怕說「不」?因為「拒絕」通常會衍生出衝突、撕裂等負面的感覺,是一種令人感到脆弱的情境。所以害怕拒絕別人,也害怕被別人拒絕,可說是再自然不過的反應。

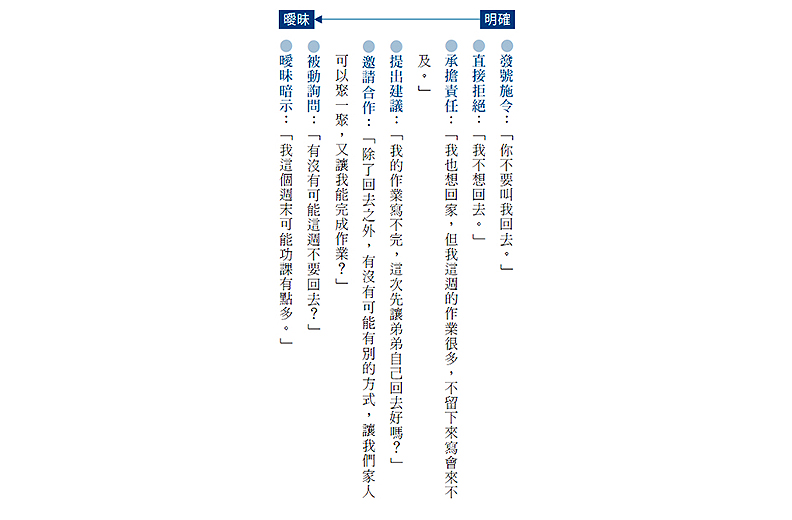

然而說「不」,只能有一種方式嗎?

中文在自我表達時往往是隱晦的,因此在拒絕時,也習慣用曖昧的說法,即是語言學家說的「委婉式」表達,說話時不直接表達想說的,反而是經過層層修飾、包裝與美化。除了表達客氣、不好意思之外,還可以避免直接溝通可能導致的傷害與負面感受。

例如,週末希望孩子回家的媽媽,可能會毫不修飾語氣,用所謂「命令式」的表達方式,例如:「你這個週末一定要回家!」

而害怕破壞關係的你,就容易用「暗示型」的方式,經過修飾包裝再回答,例如:「我這個週末報告有一點多誒。」

這樣的對話方式,表面上維護了關係、減少傷害,但事實上容易造成訊息不一致,不一定能確實傳遞想法,而失去了溝通的意義。但你可能會問,如果要明確表達,不就得用父母「直接而強硬」的說話方式嗎?那如果最後吵起來又該怎麼辦?事實上,從「直接命令」到「委婉暗示」,這中間至少還有四種以上的說法:

如果只用「暗示」的說話方式,別人不見得能聽懂你真實的想法,也會讓你持續壓抑實際感受。同樣地,如果一開始就用發號施令或直接拒絕的方式,也會造成彼此感受上的不舒服,自然會撕裂關係。

另外,你注意到了嗎?表達的方式,也可以從代名詞轉換上著手。從「你不要」到「我不要」之間,還可以放入「我們可以一起」的溝通模式。將代名詞轉換成「我們」,是一種溫柔也共好的態度。

拒絕的方式不會只有一種,但不論是哪種方式,重點還是要開始嘗試。

(延伸閱讀│過度體貼到忽略自我:家中長子長女、單親子女容易發生)

練習與失望共處

從現在起,你可以練習和父母的過度期待保持距離,不刻意逃避也不躲藏自己的感受,不為反對而反對,不為討好而討好。要和父母保持這樣的距離,就是一個「練習與失望共處」的歷程。

❝適度地讓別人失望,讓他人知道你是有極限的,也有不擅長和脆弱之處,就是學會照顧自己的第一步。❞

而保持界線的好處,是不讓人有機會過度介入自己的生活,攻擊我們最脆弱的地方。讓父母也練習與失望共處,將有助於他們看到你的真實樣貌,不再過度追逐「完美小孩」的假象,彼此才有機會建立完整與平衡的關係。

而我們自己也在過程中,學習到如何經歷失望並接受它。這是成長過程中一個很重要的能力,它讓我們在面對挫折時,依然能夠看到自己其他正面的部分。

要知道生命是自己的,我們不必為他人的期待而活,也無須為他人的失望負責。學著拉開距離也好、練習說不也好,最重要的是,在每一次的跌撞,都能夠越來越接近真實的自己,哪怕還是會有霧裡看花的時候,只要心中的指引燈塔能越來越清晰,那就夠了。