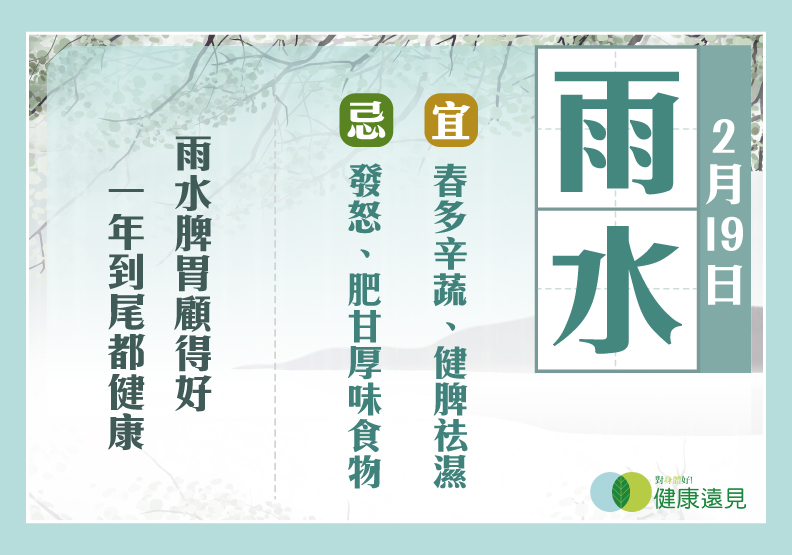

春始屬木,然生木者必有水也,故立春後繼之雨水。「雨水」,是二十四節氣中的第二個節氣,雨水節氣到也代表著降雨開始,俗話說「春雨貴如油」,進入雨水節氣,是大地回春的重要節點,自此之後「一場春雨一場暖」,大地即將換綠衣,一副早春的景象即將來到眼前。但在「雨水」時節你我該如何養生,才能為一年的健康打底呢?

雨水後寒濕邪氣重!輕忽過敏性疾病、頭痛、筋骨痠痛恐上身

雨水節氣過後,氣溫開始回升,濕度逐漸升高,但冷空氣活動仍較頻繁,所以早晚仍然較冷,因此寒濕邪氣是雨水節氣常會出現的病邪!「濕」為六氣之一,如果一個人處於濕氣過重的環境中,或飲食不節、喜愛攝取寒涼食物。長久下來,會逐漸使體內臟腑器官因負荷過重而功能失調,以致濕邪凝聚於體內,無法正常排出體外,形成過敏性疾病,如濕疹、蕁麻疹等皮膚病,以及氣喘、過敏性鼻炎、風濕性關節炎等病症。

「內濕」則與飲食有關,平時若攝取過多寒涼飲食,例如瓜果類,容易損傷脾之陽氣。

《黃帝內經》云:「因於濕,首如裹」,意思是濕氣過重時,會使身體出現重濁感,就像頭部被布包裹著一樣不舒服。濕邪,屬於一種陰邪,陰邪易使氣血阻滯,所以這時筋骨也會出現明顯的痠痛感,這是由於氣血不通暢所致,與發炎所產生的疼痛感不同,濕邪使氣血循環受阻。

若再加上寒凝,氣血循環便更加阻滯不通,容易造成筋骨痠痛而產生風濕病,濕具有水的性質,由於侵入體內時會阻塞經絡與內臟,造成一直有便意、上廁所感覺而且會有解不乾淨,以及胸口悶、身體浮腫等症狀,腸胃如果無法排濕,身體就像穿著濕透的衣服一樣,全身手腳感覺沈重。

想去除體內濕氣?必知經絡養生「養胃健脾」四大黃金時間

因此在雨水節氣,養生保健最關鍵的就是保護好中焦脾胃,早晚注意保溫,然後跟著一天的經絡循行,調理腸胃。

【卯時】早上5~7點/大腸經/排便的最佳時機

這個時間點一定要喝杯溫開水,主要是卯時大腸經旺盛,大腸具有吸收水分、調節水分代謝、排泄體內廢物的功能,所以這時起床,就先從喝一杯300cc溫水開始,可以濕潤口腔並促進胃腸的蠕動,還可以補充夜晚流失的水分。

【辰時】上午7~9點/胃經/用溫熱的早餐啟動護胃隊

早上腸胃藥接受溫熱的食物,切忌生菜沙拉,很多人喜歡在早上來一杯活力的冰果汁或是精力蔬果汁,其實這樣是很傷胃的!早上的第一餐還是以溫熱的食物來暖和我們的身體,而需要補充精力的果汁,建議留到餐後再來飲用,以免造成脾胃虛寒。這個時間是熱食入於胃,增強腸胃運化的最佳時機。

【巳時】上午9~11點/脾經/將營養運送至全身,宜鍛鍊養脾

脾主運化,吃完早餐來杯咖啡提神醒腦,促進氣血循環。咖啡辛味具行氣作用,可提神醒腦,促進腦部活動,使頭腦清醒,因脾主肌肉,在這個時候也很適合做一些適當的鍛鍊,達到氣血通暢、強筋健骨的作用。如此一來,接下來的時間也會感到特別有精神!

【未時】下午1~3點/小腸經/補充水分助排毒

中餐一定要吃飽,飲食調養應著重於調養脾胃和祛風除濕,可以適當地進補,如山藥、薏苡仁、紅棗等都是適合這一節氣的補品。飲食方面,春季轉暖,多吃新鮮蔬菜、水果以補充水分。

多食熱粥調養脾胃小腸能分清濁,使清氣上升,吸收食物營養後輸送全身,將濁氣往下帶,把糟粕身體不需的廢物送入大腸。很多上班族喜歡在這個時候來個放鬆的下午茶,建議這個時候可以喝杯溫熱的茶飲或多補充水分,來幫助腸胃運化,可排除體內濕氣。

健脾祛濕排骨湯

材料:淮山藥(乾品)20公克、茯苓10公克、芡實10公克、排骨300公克、高湯。

做法:淮山藥、茯苓、芡實,排骨洗淨一同放進砂煲中,加入適量高湯煮至沸騰,然後轉小火燉一小時,加入少許鹽巴即可飲用。

功效:適合體內濕氣重、脾胃功能不佳者飲用。

(本文作者為翰鳴堂中醫診所院長—賴睿昕中醫師)