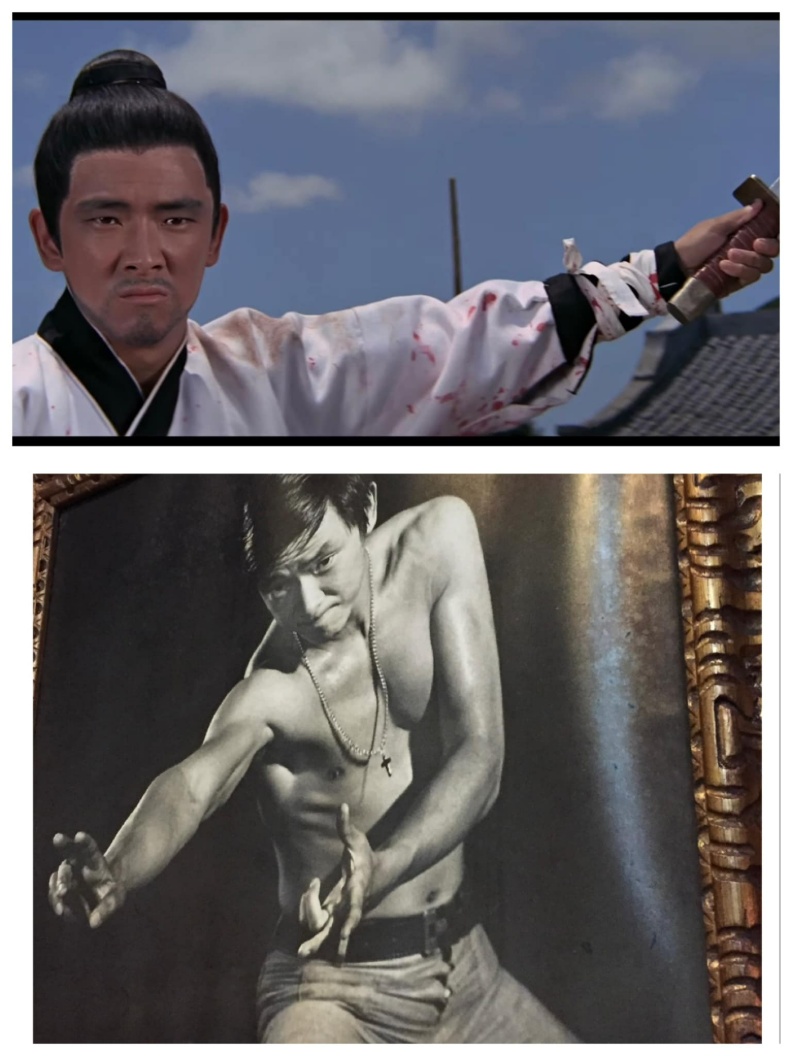

一代武俠巨星「獨臂刀王」王羽4月5日早病逝於台北振興醫院,享壽80歲,他2011年曾腦中風,2015年底在泰國機場暈倒送醫,兩度腦中風,經歷兩度開腦手術,曾傳出中風期間曾一度僅剩大拇指可動,與人溝通都只能靠大拇指。

我曾於2017年康健網站寫出「瓊瑤證實平鑫濤罹患「血管型失智症 」因小中風引起!」,就已說明對於血管型認知症的罹病原因,在醫學探討上是比較清楚,是與腦血管疾病有關,不論是腦梗塞或腦出血,只要是在中風的次數、位置或腦受傷的部分夠嚴重,都可能造成血管性認知症。

血管會因飲食、老化等因素而有硬化現象,血管一旦硬化就變得脆弱

血管會因飲食、老化等因素而有硬化現象,血管一旦硬化就變得脆弱,容易因血壓受損;為了修補受損的血管,又會形成血栓,如此一來血液循環更加惡化,大大影響腦部的血液供應,為何一再提醒規律化運動、有氧運動的重要性,就在於有氧運動會使血管軟化,可預防高血壓和動脈硬化,血流循環狀況也更佳。

根據臨床研究,相較於一般人,高血壓、高血脂患者中風的機率多出二至三倍,糖尿病患者中風的機率多三至五倍。曾發生短暫中風症狀的患者,其後再發生中風的機率比一般人高四到五倍。

再根據臨床研究中風患者若存活下來,每年約有5%的患者會罹患認知症,追蹤五年後,得認知症機會約有25%。臨床研究證實中風患者容易退化成血管型認知症患者後,還會最後與阿茲海默症合併成混合型患者。

如何照護中風患者,避免其再次中風或退化成血管型認知症?

曾有人問我,如何照護中風患者,避免其再次中風或退化成血管型認知症?照護中風患者的兩大關鍵:

避免再次中風、將復健活動融入日常生活。

無論是認知活動或肢體活動,都有助於避免再次中風及避免退化成血管型認知症,但大多數家屬並不瞭解,最多重視肢體復健運動,且僅是在醫療機構進行復健,忽視家庭或日常生活規律復健活動,更忽視認知功能的活動。

血管型認知症是腦血管疾病後,腦部血液循環有問題而造成的認知症,發生的情況是僅次於阿茲海默症,佔認知症類型中的第二位,這與這個國家中風的罹病人口又息息相關。

避免腦中風危險因子,才是預防血管型認知症最重要的方式

血管型認知症的原因都和腦血管疾病有關,不論是腦梗塞或腦出血,只要是在中風的次數、位置或腦受傷的部分夠嚴重,都可能造成血管型認知症。避免腦中風危險因子如高血壓、糖尿病、抽煙、喝酒,才是預防血管型認知症最重要的方式。

雖然血管型認知症同樣好發於老年人,但是它不是腦部正常老化的一部份,也可以發生於任何年齡。它的診斷除了認知症外,一定要有腦中風的證據,也就是曾經發生過腦血管的病變,而且兩者需有關聯。若小中風不足影響則不能算是血管型認知症。

血管型認知症的進展較不一定,它取決於中風次數的多寡和中風發生的位置,一般而言血管型認知症是以記憶喪失、反應遲鈍和步態變小開始。隨著中風次數的累積,家屬也會覺得中風後患者的情況一次比一次更差,就好像階梯式的一步一步惡化。

臨床症狀則依腦血管病變而定,一般呈現階梯式退化現象,常見症狀有:情緒及人格改變、動作緩慢、反應遲緩、失禁、吞嚥困難、步態不穩、易跌倒等。這其中,血管型認知症的三大合併症是感染,跌倒和再度中風,家屬在照護會需要更加細心與辛苦。

王羽曾因中風「兩度開腦」晚年僅能大拇指溝通

王羽2011年就曾在大陸傳出輕微腦中風住院,身體左半部幾乎不能動。我曾在他的家人護送他回台灣,出機場直接到台北榮總看到他,他坐著輪椅被推進急診室,急診室內已有醫師等候,見到他直接將他送進病房進行檢查及後續治療。

未料,2016年看到媒體報導,他在泰國曼谷機場昏倒,送醫經診斷為腦中風,媒體報導曾在當地進行兩次開顱手術,待病情穩定再搭乘醫療專機返台,住進振興醫院。

他的友人向媒體透露,王羽中風期間曾一度僅剩大拇指可動,與人溝通都只能靠大拇指,「有次去探望他,問王大哥還記不記得我?他的女兒必須重複我說的話,然後湊向王羽耳邊說,如果認識,大拇指就動一動⋯」,最嚴重時甚至連人都認不出。

2019年第56屆金馬獎頒發「終身成就獎」給王羽,女兒王馨平、王加露當時上台代為領獎,當時王羽已經無法言語、不良於行,進食還需要鼻胃管,王加露當時熱淚盈眶地說:「爸爸以前是大俠,現在還是意志力堅強的鬥士。」

參考資料:

TVBS 編輯 王雅惠 報導發佈時間:2022/04/05 09:20最後更新時間:2022/04/05 12:04

2019-08-13 17:43聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

康健網站 伊佳奇 2017-04-13

康健網站 伊佳奇 2017-04-24

康健網站 伊佳奇 2017-04-26

(本文作者為認知症整合照護專家,長照、認知症政策研究者)