本土COVID-19單日確診人數屢創新高,尤其以國內現況來說,民眾實在很難避免不染疫。雖然絕大多數研究顯示,感染Omicron以輕症、無症狀為主,但令人擔心的是,感染新冠病毒會不會讓人留下腦霧、肌肉關節疼痛等「長新冠」(Long Covid)的後遺症?長新冠症狀有可能預防嗎?一旦發生是否就再也不會復原?

遠見Podcast節目《遠見On Air》特別邀請台北市立聯合醫院整合醫學科主治醫師姜冠宇,來和大家說明:什麼是長新冠、發生原因為何?常見的症狀、表現有哪些,最有效的預防方式是什麼?以及如果真不慎染疫後出現長新冠問題,該如何有效治療改善。

什麼是長新冠(Long Covid)?有哪些症狀、表現?

姜冠宇表示,一般對於長新冠最籠統且簡單的說法,便是民眾在感染COVID-19病毒確診康復後所產生的後遺症。但事實上,世界衛生組織(WHO)曾公布長新冠較明確的定義,指的是「在染疫後3個月內出現、持續至少2個月,並且無法由其他診斷解釋的症狀表現,持續數周、數月甚至長達1年的情形。」

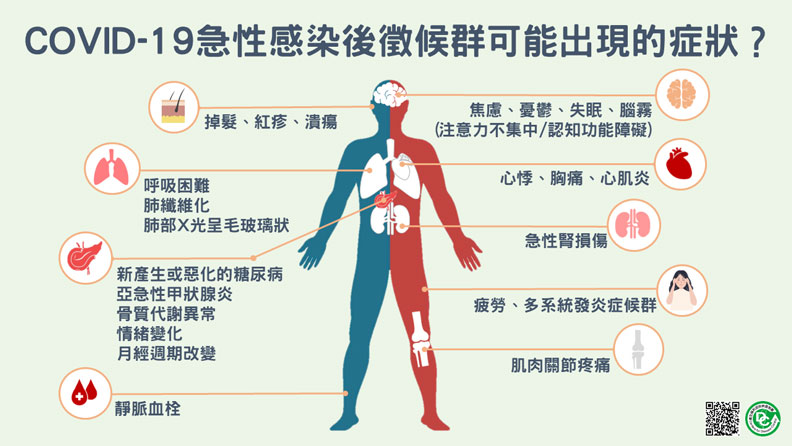

根據國際資料顯示,臨床上長新冠主要以下列症狀、表現最為常見,除了近期媒體經常談到的注意力、記憶力減退,並伴隨有輕微憂鬱情緒及思考、邏輯運作的功能與能力大幅減弱…等被稱之為「腦霧」的神經系統方面問題外。

染疫者原有的代謝性疾病、慢性病控制變差等…,也都是COVID-19感染者常見的長新冠病症之一。另外,還有一些較少見的症狀,譬如掉髮、耳朵痛、肌肉關節痠痛都有可能發生,簡言之長新冠的症狀表現非常多元及複雜。

且較為特殊的是,這類有「長新冠」問題的民眾,常因飽受上述症狀表現所苦而至醫院就醫,可偏偏腦部MRI、影像、抽血檢查等檢驗指數都正常,也因此導致國外不少染疫者在求助無門下,流連於各專科診所,到處求治卻不知道該怎麼辦的情況發生。

因此,臨床上醫師在收治這類患者時,會選擇優先透過情緒量表、睡眠品質、憂鬱及焦慮量表等方式進行評估;接著再針對是否有呼吸、心血管方面的問題逐項交由次專科醫師做檢查,先了解患者的需求再分流轉給適合的專家診治。

長新冠的發生原因是?輕症也難避免、發生機率?

但究竟長新冠是怎麼發生的呢?姜冠宇解釋,多數研究認為導致長新冠後遺症發生最重要的機制,就在於COVID-19病毒所造成的全身性感染。

由於新冠病毒會與人體血管內皮細胞表面的ACE-2蛋白接合,造成血管內皮細胞被感染,而血管內皮細胞在人體全身器官組織到處都有;這也是為什麼COVID-19確診者染疫後遺症,經常以全身各個器官的衰竭、不正常來表現,症狀如此多元、複雜的原因。

至於長新冠發生率為何、是否輕症患者就不會出現呢?姜冠宇表示,根據世界衛生組織先前的官方數據約為10%左右,而英國牛津大學針對Alpha、Delta變異株肆虐時期所公布的數字則約為總感染人口37%,且包含染疫急性期間非重症的輕症患者。所以由國外數據可以知道,長新冠並非染疫重症才會出現,輕症確診者也可能發生。

不過,姜冠宇也提到,隨著COVID-19病毒株出現多種變異株、愈來愈多人接種新冠疫苗,加上曾感染新冠病毒原始株者體內抗體可能對減緩變異株影響有效…等多種綜合因素影響,上述統計數字是否能對照到Omicron染疫者身上仍值得討論。

長新冠後遺症有可能預防嗎?如何治療、痊癒恢復的機率是?

既然了解長新冠的臨床症狀表現有哪些、發生原因為何,那麼長新冠症狀有可能早期預防嗎?姜冠宇表示,英國衛生安全局曾對此發布相關統計資料,如果民眾在確診前已接種兩劑以上的新冠疫苗,染疫後發生長新冠的機率將大幅降低50%。

故他認為接種新冠疫苗,對於降低或減輕染疫長新冠的發生仍有一定的預防效果。若長者對染疫後遺症有一定擔憂,或家長擔心孩子感染後產生後遺症,接種疫苗便會是降低染疫重症發生率,及減少確診後出現長新冠症狀的防範方式之一。且除了接種疫苗產生抗體外,姜冠宇也提到,抗病毒藥物也能阻止病毒在人體內的複製,所以在染疫後即時給藥很重要,對於預防長新冠後遺症發生也有助益。

「染疫後出現長新冠症狀,不代表人生從此就完蛋了!」姜冠宇強調,長新冠是可以治療、恢復的,只是需要一些復健及時間而已,通常經過半年到一年就會恢復。雖然幼童染疫後也可能出現以專注力、學習障礙為主的腦霧和長新冠的情況,不過小朋友的病程恢復很快,且大多也不會像成人般嚴重。

最重要的是,若真不幸染疫、發生長新冠後遺症,民眾務必適度求助(新冠特別診門診)「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」尋求相關治療、復健的資源也很重要。因為雖然長新冠是可以治療、復原的,但如果感染疫者產生後遺症後,未進積極復健、治療,有些年紀較大的長者,確實生理功能就有可能就因此退化了,就好比肌肉缺乏鍛鍊活動,逐漸流失、萎縮一樣。