台大醫院小兒心臟科主治醫師林銘泰於臉書透露,日前收治一名10歲男童於4月底確診輕症康復後,在端午連假前出現「兒童多系統發炎症候群(MIS-C)」,經緊急搶救才救回一命,而隨著消息傳出也引發許多家長的憂心。指揮中心今6日特別邀請馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧分享MIS-C警示症狀,並引用國外數據,建議家長若能讓孩子接種至少一劑新冠疫苗,有助降低97%發生率。

黃瑽寧表示,所謂的MIS-C「孩童多系統發炎症候群」指是感染後的免疫反應,也就是雖然新冠病毒已經被身體清除掉了,但身體的免疫反應還沒穩定的情況。最常發生在感染後的2到6週之間,但確切發生率目前還不明確。

MIS-C發生率無法確切推估,黃瑽寧:保守粗估國內最糟狀況約萬分之一

為什麼無法確切推估MIS-C的發生率呢?黃瑽寧解釋,這可以分成兩個部分討論。

第一是因為亞洲人,尤其是東方人的MIS-C發生率比黑人、白人和拉丁裔約少一半左右,所以不能引用外國數字參考。

第二個原因是,根據統計感染Omicron誘發MIS-C的比例,比先前流行的Delta、Alpha來的更低,甚至可以下降到1/4,相當於比過去少75%。

因此,黃瑽寧指出,若真要估算一個數值,「現在僅能初估,國內最糟狀況的,MIS-C發生率大約會是在萬分之一」,也就是說最悲觀的情況,大概是國內每1萬名得到Omicron的孩子,會有1位發生所謂的MIS-C。

0至19歲都有可能發生MIS-C!打過一劑疫苗可降97%風險

至於MIS-C的好發年齡,黃瑽寧表示,發生族群在0~19歲都有可能,但以6歲~12歲年齡段最多,且就連成年人也可能出現,只是比例相對較低。

但黃瑽寧也指出,好消息是根據國外研究發現,只要打過一劑新冠疫苗,便有助降低97%得到MIS-C的風險。所以他認為以台灣目前青少年與兒童新冠疫苗的接種百分比來看,家長不用過度擔憂MIS-C疾病的發生。

MIS-C死亡率約2%,兒童、青少年染疫6週內發燒、有6症狀速就醫

不過,黃瑽寧也提醒,無論MIS-C發生率多低,都要提醒家長留意,如果家中有兒童、青少年曾感染COVID-19,在染疫康復後的六週內都是MIS-C的觀察期。

一旦孩童出現「突然發高燒持續三天、醫院抽血發炎指數上升、皮疹、結膜紅、嘴唇紅、舌頭紅、低血壓、心肌功能受損、心臟酵素增加、腸胃道症狀或凝血功能症狀」等病症,就要小心可能是MIS-C。

黃瑽寧也進一步分享,根據統計,在MIS-C中發生案例中又以腸胃道症狀最為常見,所以他特別分享給家長簡單辨別MIS-C的方法。

如果家中的孩子曾感染過新冠病毒,康復後突然出現持續發高燒,加上有嘔吐、腹痛,或者拉肚子,以及其他隱隱約約的症狀,那麼就建議立刻就醫,並於就醫時跟醫師詳細報告上述病徵,以利醫師及早判斷,進一步安排後續治療及處理方針。

什麼是MIS-C?

孩童多系統發炎症候群(Multisystem Inflammatory Syndrome in Children,MIS-C)感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷,國外統計致死率可達1~2%。

發生年齡:介於0-19歲,年齡層以6-12歲為多。

診斷要件:有新冠病毒感染依據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升(ESR、CRP或procalcitonin),並具至少兩項下列臨床特徵:

●出疹,或雙側非化膿性結膜炎,或黏膜發炎。

●低血壓或休克

●心肌功能受損,包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常

●凝血功能異常。

●急性腸胃道症狀,包括腹瀉、嘔吐或腹痛。 排除其他可能導致類似臨床表現之感染(包括細菌性敗血症、毒性休克症候群)

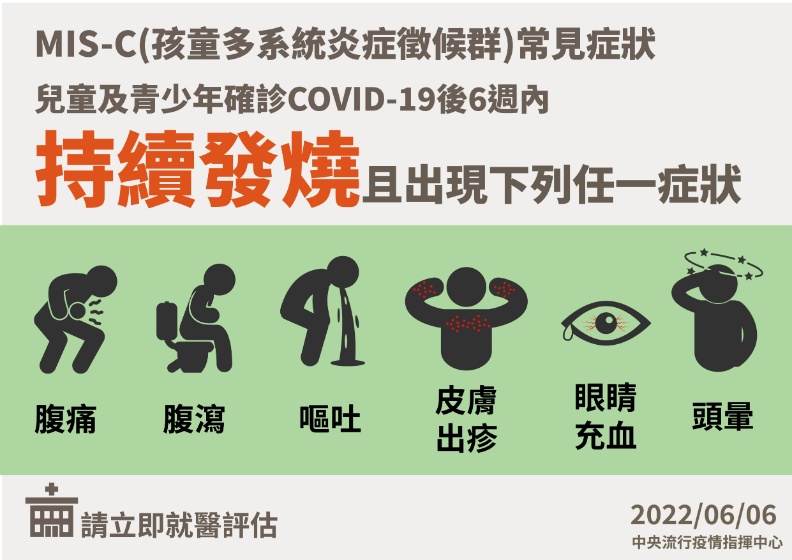

MIS-C(孩童多系統發炎症候群)常見症狀

兒童及青少年確診COVID-19後6週內,持續發燒且出現下列任一症狀,請立刻就醫評估:

●腹痛

●腹瀉

●嘔吐

●皮膚出疹

●眼睛充血

●頭暈

黃瑽寧也強調,MIS-C其實是一種多發性的炎症,身體可能同時有不同的器官在發炎,且每個人的症狀、發生組合也會不一樣。平均來說MIS-C致死率大概在1%~2%左右,但只要能讓醫療早期介入,都有助降低死亡率。

最後,黃瑽寧也重申家長千萬不要在家裡窮擔心,最好預防MIS-C的方法就是接種疫苗。在過去的研究資料就發現,只要讓孩童接種一劑新冠疫苗,就可以使MIS-C的發生率下降約97%,建議家長儘速安排孩童進行疫苗接種。