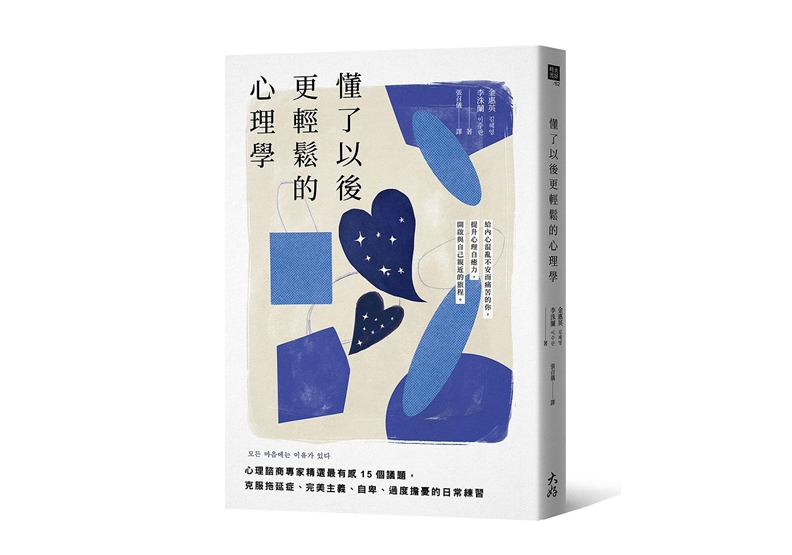

雖說透過危機可以找到真實的自我,理當開心地加以面對,不過,有些危機卻沉重得讓人高興不起來;所謂的「中年危機」,大概就屬於這個範疇。(本文摘自《懂了以後更輕鬆的心理學》一書,作者為金惠英、李洙蘭,以下為摘文。)

從幾歲開始算是中年,我們很難明確地定義。40歲左右就開始進入中年了嗎?有些人覺得中年是40歲,但有些人認為在百歲時代,50歲都還算青春。

無論從幾歲開始算是中年,在心理學領域,中年大多指的是各種令人不適應的特徵同時出現的時期。雖然在身體方面,視力和聽力會開始減退,肌肉和骨質密度逐漸降低,還會出現性功能低下等情形,但智力和生產性卻達到了最高峰。

數十年來主導哈佛大學成人發展研究的喬治.範蘭(George Vaillant)教授,在追蹤哈佛大學畢業生時,發現他們在50多歲和60多歲時的生產效率,比年輕時更高。

那麼,為什麼多數人都對「中年」抱持否定態度呢?雖然無法仔細探究,但「中年危機」一詞應該產生了很大的影響。

有幾位學者針對中年危機進行過研究,正在經歷中年危機的人,大多表示他們對停滯、無力、不幸、無趣、懷疑或自我認同等感到苦惱。或許這些都算是危機,但也是非常自然的現象,因為它們全都屬於發展的其中一個階段。

心理學家丹尼爾.J.李文森(Daniel J. Levinson),曾在其知名著作《男人的人生四季》(The Seasons of a Man's Life,暫譯)裡,針對中年心境做了許多分析。他解釋到:人在年齡增長之後,不是自然而然地適應那個年紀,而是分階段經歷所謂的「過渡期」。多麼有趣的理論啊!

從青少年到青年、從壯年到中年,直至步入老年的每一瞬間,沒有人能理所當然地適應變化。由於每個人都是第一次經歷這些過程,只能在自己面臨的危機中橫衝直撞。為了適應新的階段,各自孤軍奮戰的時間無可避免。

邁入中年之際也有一段「過渡期」,除了會質疑自己至今為止的人生、擔憂下半輩子該如何生活之外,亦會對目前已取得的成就感到滿足,也就是重新評估自己的生活。

此外,人際關係也將進入一個全新階段:在家庭裡,我們會重新調整自己與配偶、孩子間的關係;在工作上,則會重新定位自己擔綱的角色。在這個階段,我們必須從學習、達成任務的新手,轉變為教導他人並將工作交出去的前輩。

如果在過渡期裡成功地重新定位自己,就能迎來人生的巔峰期。沒有經歷過煩惱和混亂,當然也就沒有所謂的登峰造極。換句話說,激烈的反思與嚴重的中年危機,都是在為自己下一刻的燦爛準備。

假如還是覺得中年危機很沉重,就試著想想卡爾.榮格(Carl Gustav Jung)的論點吧!他在《尋求靈魂的現代人》(Modern Man in Search of a Soul)一書中,強調人生的下半場必須有別於上半場,並提到:「我們不能依據上午的節目,去決定下午的自己要如何度過。」因為早上舉足輕重的事物,到了傍晚可能變得微不足道;上午的真實,也可能變成下午的謊言。

❝人生必經的「中年危機」,或許是為了要在下半場活得精采。❞

榮格指出:這段時間是自我修復的過程,也是平衡內在自我的個體化(Individuation)時期。此處的「個體化」,意味著發掘並實現真正的自我。

人類在生活中,會戴著社會賦予或個人想展現的「人格面具」(Persona)。或許在人生這部劇場裡,我們都在消化各種不一樣的角色:

從乖巧的學生到親切的朋友、踏實的上班族、犧牲奉獻的父母等,我們扮演的角色各式各樣。每個角色的面具皆有其社會功能,然而,這副面具卻不等於自我的全貌。

❝「中年」是我們脫下面具,以真實面貌堂堂正正生活的時期。❞

原本以為失去面具會變得四不像,但實際上心情反而更加輕鬆,更領悟到戴著同一副面具生活時,肩膀有多麼沉重。

不過,人格面具並非只有負面效果,也不是只有摘下面具時才是真正的自我。在必要時戴上面具,想脫掉時就勇於展露,即使沒有面具也無所謂的狀態,才是真正的自我實現。