台大政治學系教授、中央研究院院士朱雲漢驚傳已於昨2月5日因直腸癌離世,享壽67歲。朱雲漢的哥哥朱雲鵬今天凌在臉書悲痛證實,朱雲漢於昨晚9時在家中安詳往生。但隨著憾事傳出,不少人也紛紛好奇,直腸癌與大腸癌在症狀表現、治療上究竟有和差異?

根據中研院政治學研究所介紹,朱雲漢為特聘研究員,並同時擔任國立台灣大學政治系教授(合聘)。朱雲漢於民國45年出生於台北市,畢業於國立台灣大學政治系、台灣大學政治學碩士、美國明尼蘇達大學政治學博士。

朱雲漢自民國87年起任教台灣大學政治系,曾擔任美國哥倫比亞大學政治系客座副教授,三度獲國科會傑出研究獎,並曾任國科會人文處政治學門計畫審議人以及諮議委員。

大腸癌是總稱,同時涵蓋結腸癌、直腸癌、肛門癌

北投健康管理醫院副院長梁程超曾於北投健康管理醫院官網衛教資訊,對此進行詳細解說。其提到,大腸癌是國人好發率第一的癌症,而大腸癌是總稱涵蓋:結腸癌、直腸癌、肛門癌。

大腸癌在早期常常是沒有明顯不適症狀,隨著病情的進展,病灶不斷擴大成長,就可能會出現症狀,例如像貧血、體重莫名減輕、排便習慣或糞便形狀改變、血便等。

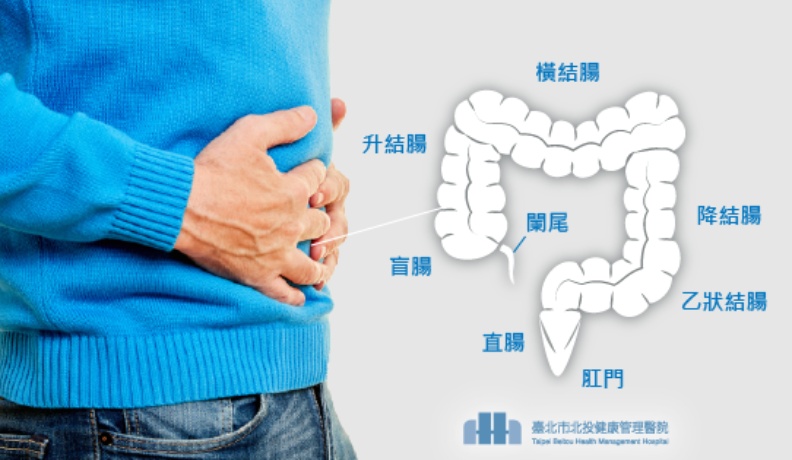

大腸總長度約120~140公分,呈現ㄇ字型,由盲腸、結腸(可分升、橫、降、乙狀結腸)、直腸、肛門4個部分所組成屬下消化系統,症狀會因腫瘤的生長位置會有不一樣的症狀表現。一般來說,可將大腸從中間分成兩側:

右側大腸(腫瘤發生在此處屬近端大腸癌)

範圍包括:盲腸、升結腸。

症狀表現:腹部脹氣、腹痛、貧血、頭暈。

左側大腸(腫瘤發生在此處屬遠端大腸癌)

範圍包括:降結腸、乙狀結腸、直腸。

症狀表現:排便習慣異常、血便或糞便帶黏液、大便變細、腸阻塞。

若大腸癌腫瘤發生在直腸處易有4表現,症狀最能明顯感受

大腸癌發生位置及機率大約為40%發生於近端結腸,60%發生在遠端結腸及直腸。發生症狀時,遠端大腸癌會較明顯,尤其是當若腫瘤發生在直腸處,因靠近肛門,症狀最能明顯感受,可能會有「排便急迫感、裡急後重感、排便時會帶血或粘液、排便不完全感」等。

直腸癌後續治療較不易,局部復發機率也比結腸癌高

梁程超指出,需當心的是直腸癌後續的治療較不易,在臨床治療上,因直腸位於比較狹窄的骨盆腔,旁邊還有骨頭包覆,所以手術可用的空間較有侷限,還需考量到是否保留肛門。

若直腸腫瘤位置位置在距離肛門口七公分內,就可能需安排肛門切除手術,並做永久性人工肛門。並且,直腸癌即使經過完整治療,局部復發的機率也比結腸癌高。

定期做糞便潛血、大腸鏡都有助大腸癌提早發現

但梁程超也提醒民眾,不論腫瘤發生在哪一側或是哪個位置,只要定期做糞便潛血、大腸鏡都有機會提早發現,因為大腸癌的發生,高達95%都是由瘜肉(主要為腺瘤性瘜肉)發展而來。

國健署目前有提供年齡50~74歲的民眾,每兩年提供一次免費糞便潛血檢查,根據統計糞便潛血對大腸癌的敏感度有80 %,100個大腸癌的患者可以偵測到 80個,如果是第二、第三期的患者更可以偵測到90%以上。

而大腸內視鏡可以直接觀察大腸黏膜,若在檢查過程中發現有大腸瘜肉還可以同時切除、或切片檢查,趁著瘜肉演變成腫瘤前切除,就能有效預防大腸癌。

看更多》台灣癌逝率高於全球!每4分鐘19秒一人罹癌,五大癌症排名、預防、治療方式一次看