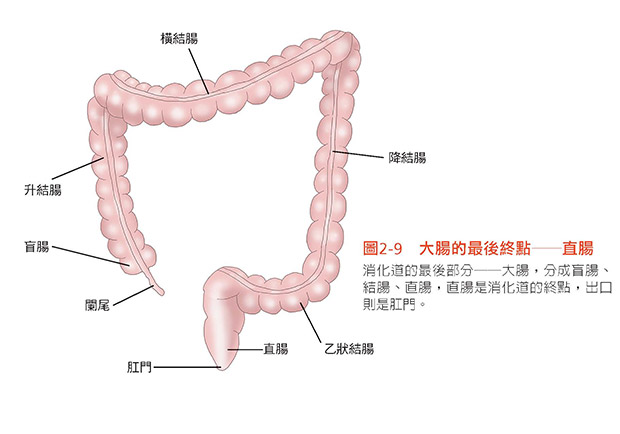

直腸和大腸不一樣?

直腸是大腸的一部分,是在骨盆內的後中央附近往下延伸的消化道末端,而直腸的出口就是肛門。

肛門是消化道的出口,內側有直接接觸糞便的黏膜。可是,黏膜沒有延伸到臀部的孔,而是從孔的邊緣往內,緊貼在臀部的皮膚上面。皮膚和黏膜之間的交界部分稱為痔區,呈現隆起的輪狀。上方朝垂直方向隆起的黏膜呈現皺摺,被稱為肛柱,黏膜下方有特別發達的纖細靜脈,形成直腸靜脈叢,痔瘡之所以容易發生出血現象,就是這個原因。

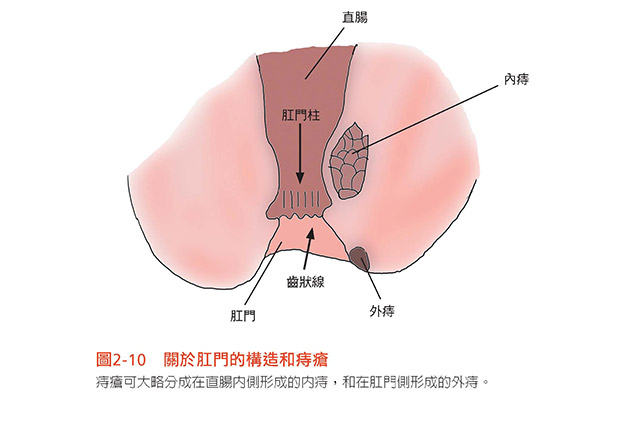

痔瘡的瘡是疣?

痔瘡是肛門的相關疾病之一。痔瘡最容易發生在長時間坐禪的和尚身上,甚至還有謠傳,因為痔瘡是寺廟裡常見的疾病,所以才會取成疒,再加上寺,變成痔。

痔瘡是因為便祕屏氣排便,導致腹壓升高,肛門靜脈回流受阻,肛門部分血液循環變差,造成瘀血或血管破裂出血,進而形成痔瘡。同時黏膜會膨脹,在肛門內側形成像疣(皮膚上突起的小肉瘤)一樣的病灶(疾病在身體組織中的發源處)。如果長時間坐著或站立等維持相同姿勢,就會造成瘀血。只要伸展腰部、稍微走一下,或改變姿勢、做些簡單的運動,就可預防瘀血。

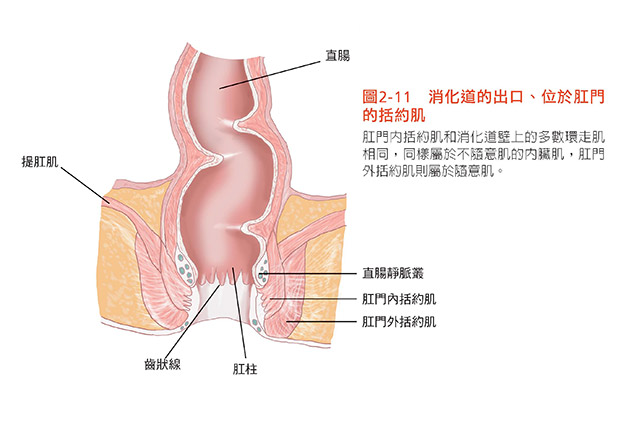

兩種肛門括約肌的功能差異?

位於直腸出口的肛門括約肌有內外兩層。肛門內括約肌有和腸子相同的內臟肌,就算沒有意識,仍會靠自律神經的作用收縮臀部。相對之下,肛門外括約肌則是隨意肌,可以靠自己的意志收縮。肛門內括約肌平時會緊閉肛門,當糞便從結腸移動到直腸(胃結腸反射),感受到便意後,就會放鬆肛門。於是,肛門外括約肌就會產生作用,縮緊肛門,避免糞便外漏。準備排便時,只要腹部用力擠壓,直腸就會產生推擠糞便的力量,肛門外括約肌就會放鬆,讓糞便從肛門排放出體外。

當人年老體邁,無法正常控制直腸和肛門內括約肌、肛門外括約肌的協調作業時,就會糞便失禁。

內臟肌和隨意肌有什麼差異?

滷大腸顧名思義,就是指燉煮內臟的料理,入菜的種類相當繁多,包括牛或豬的小腸,還有胃、大腸、肝臟等,依地方文化而有所不同。日式串燒中也有雞心、豬胃、豬生腸(子宮)等,很多內臟都是餐桌上的美食。這些內臟的壁也是肌肉,被稱為內臟肌。不同於二頭肌、小腿肚等手腳部分的肌肉。因為手腳部分的肌肉是用來活動關節,並且附著在骨頭上面,所以被稱為骨骼肌。

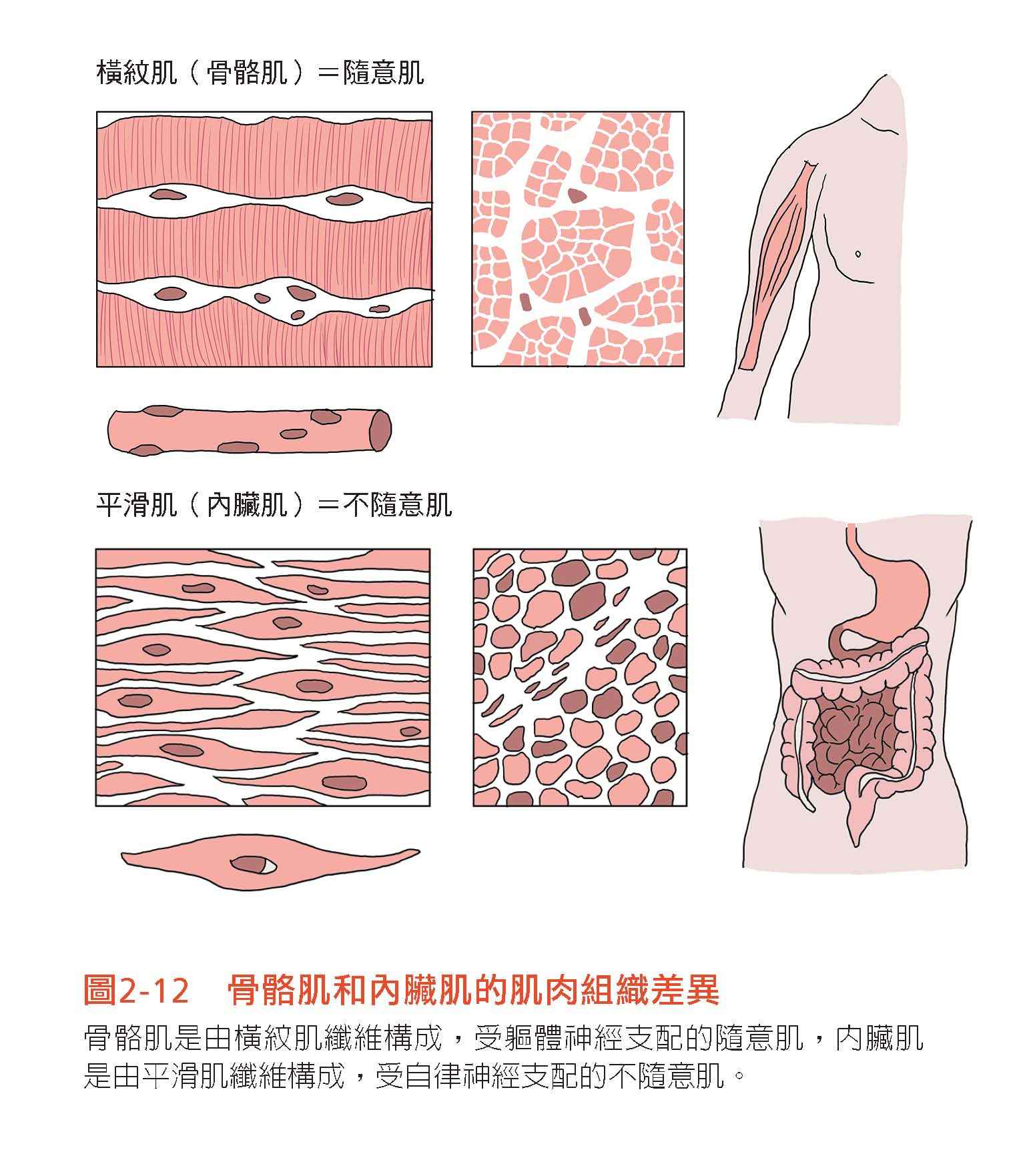

骨骼肌(橫紋肌)是可以依照個人意志活動的隨意肌,內臟肌(平滑肌)則不會照著意志活動,而是在條件反射下產生動作,由自律神經支配的不隨意肌也包含在內。

(首圖來源:Pixabay cocoparisienne)

(本文作者為醫學博士。原文刊載於竹內修二《看得見的人體結構》一書/大是文化出版)

Just For You

Just For You